Diálogos entre escalas a través de la movilidad sostenible

Las infraestructuras de movilidad moldean las dinámicas cotidianas de una ciudad, ya que son elementos clave que influyen en cómo las personas se desplazan, interactúan con el espacio urbano y organizan sus actividades diarias.

Garantizar el acceso igualitario al territorio es una condición para una ciudad más justa. Son formas de imaginar otros futuros, otros modos de vida y de convivencia.

¿Cómo dialogar e integrar las infraestructuras de movilidad estandarizadas, con la estructura urbana preexistente y las dinámicas cotidianas del territorio?

En Bertioga, Brasil, la propuesta reimagina el diálogo entre el trazado vial estandarizado, representado por la BR-101, y sus preexistencias, como el río, mar y culturas tradicionales. Se plantea una red de movilidad que reconozca el tejido urbano como un derecho compartido, abriendo futuros donde la movilidad no sea solo desplazamiento, sino también de encuentro, regeneración ecológica y social del territorio.

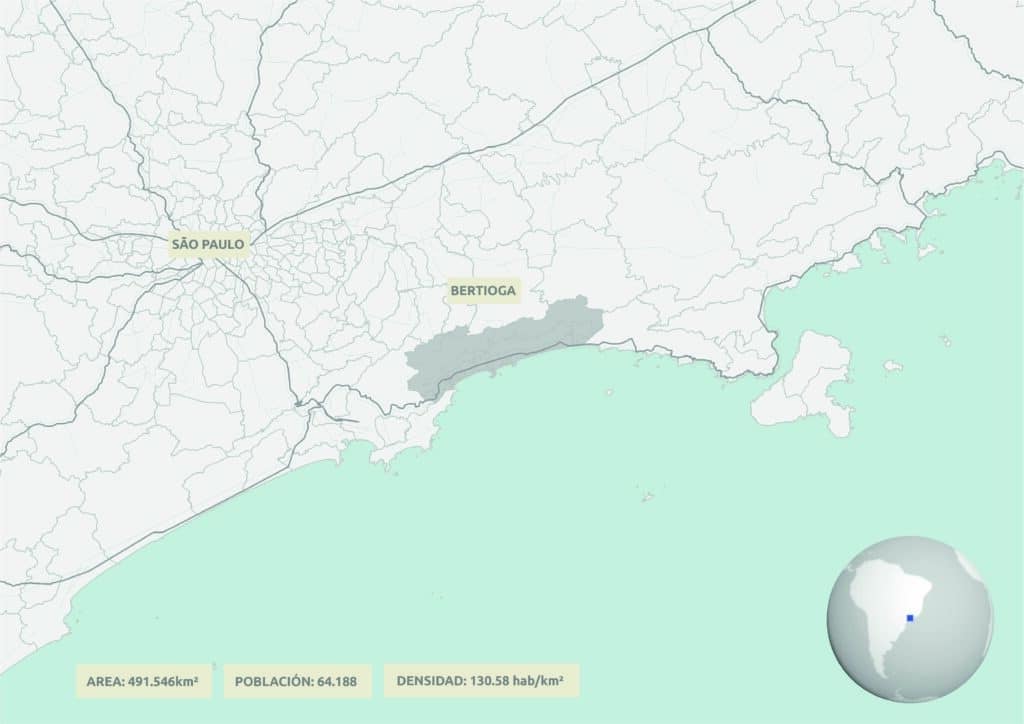

El proyecto se desarrolla en la ciudad de Bertioga, situada en la costa del estado de São Paulo, Brasil, con aproximadamente 60 000 habitantes. La ciudad tiene relevancia histórica como uno de los primeros puntos de asentamiento regular en el territorio brasileño, inicialmente estratégico para la defensa del litoral y escenario de intensos enfrentamientos entre los portugueses, liderados por Martim Afonso de Sousa, y los pueblos indígenas, como los tamoios de Aimberê, Caoaquira, Pindobuçu y Cunhambebe.

La colonización de Bertioga comenzó en 1531, cuando Martim Afonso de Sousa, nombrado gobernador general de la costa de Brasil, desembarcó en las aguas de la antigua Buriquioca. En 1560 se construyó la Fortaleza de São João, una de las primeras edificaciones militares de la región, con la misión de proteger el litoral y las rutas comerciales. A lo largo de los siglos, la ciudad pasó por diferentes fases de desarrollo: inicialmente centradas en la pesca y el aprovechamiento de los recursos naturales, y posteriormente en el turismo, que se consolidó como una de las principales fuentes económicas locales.

Hasta 1991, Bertioga formaba parte del municipio de Santos, cuando conquistó la autonomía política y administrativa, lo que permitió a la población gestionar sus propios recursos y servicios. Desde entonces, la ciudad ha ido estructurando su infraestructura urbana, promoviendo el turismo y administrando sus recursos naturales, consolidándose como un destino turístico relevante en la costa de São Paulo.

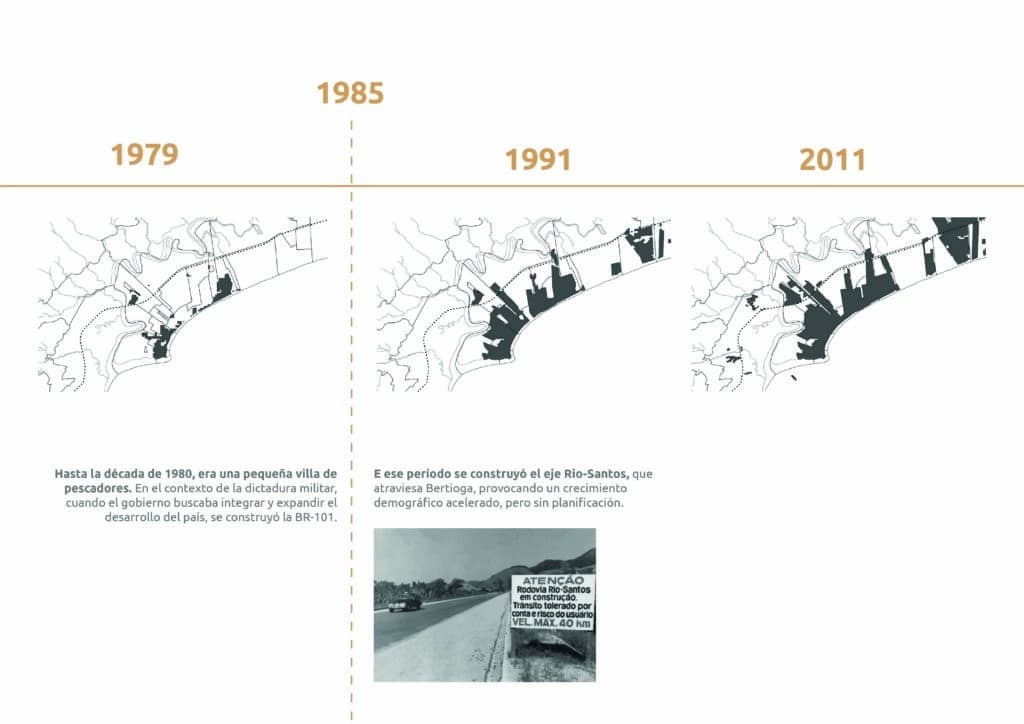

Durante la década de 1980, Bertioga todavía era un pequeño pueblo de pescadores. En el contexto de la dictadura militar, cuando el gobierno buscaba integrar y expandir el desarrollo del país, se construyó la BR-101 (tramo Río-Santos), una infraestructura de escala federal que cruza Brasil de norte a sur, sin considerar las preexistencias del territorio. Su llegada impulsó un rápido crecimiento demográfico, que se produjo de forma desordenada y sin una planificación urbana adecuada, alterando tanto la estructura preexistente de la ciudad como las relaciones cotidianas entre sus diferentes espacios.

El diseño urbano actual se caracteriza por una marcada fragmentación territorial, en la que los barrios se articulan predominantemente a través de la carretera BR-101, que ejerce una función estructurante en la conectividad local. Sin embargo, esta vía también pone de manifiesto contradicciones entre las dinámicas regionales y locales, especialmente en relación con las diferentes escalas de movilidad, las velocidades del tráfico y los usos cotidianos del espacio urbano.

Además, la carretera fue proyectada sin atender los impactos sociales: no solo transformó profundamente el paisaje y las formas de circulación, sino que también empujó a numerosas familias tradicionales, especialmente comunidades caiçaras, fuera de sus tierras mediante engaños o presión económica. Así, se impuso una barrera social y cultural tan sólida como la física. En este sentido, la BR-101 se configura simultáneamente como eje de integración y como barrera, sobre todo para los peatones y ciclistas, que constituyen la mayoría de los usuarios de la ciudad.

Las infraestructuras de movilidad moldean la dinámica cotidiana de las ciudades. La cuestión de investigación que orienta este trabajo consiste en comprender:

Las infraestructuras de movilidad moldean la dinámica cotidiana de las ciudades. La cuestión de investigación que orienta este trabajo consiste en comprender:

¿Cómo establecer un diálogo entre infraestructuras estandarizadas e integrarlas a las culturas locales, a las preexistencias urbanas y a los modos de vida existentes?

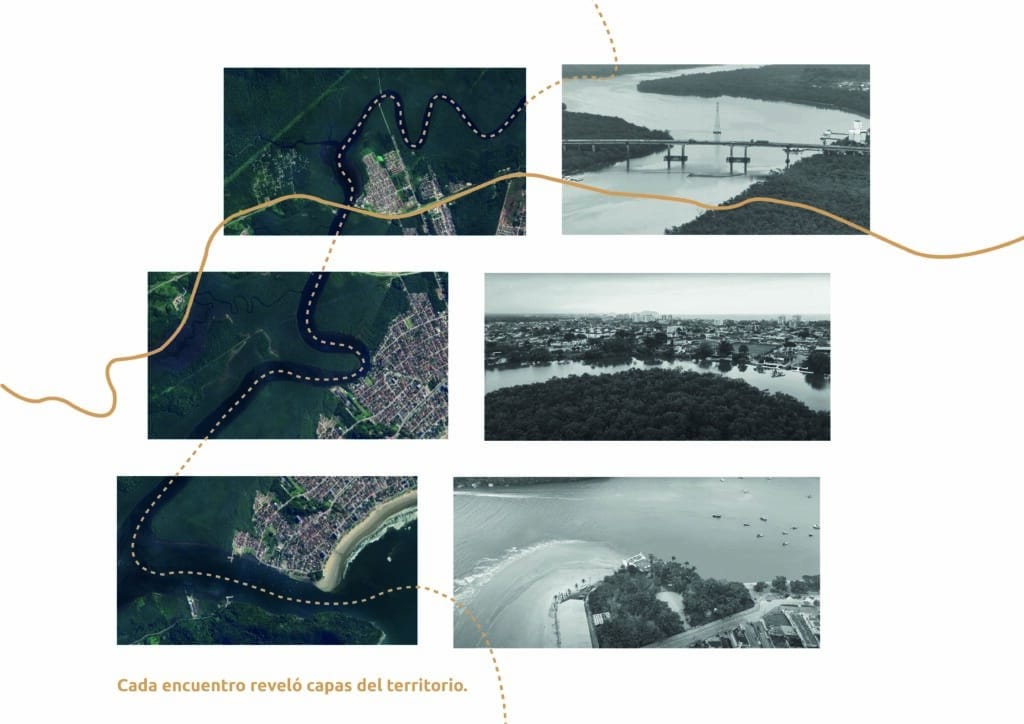

Desde esta perspectiva, se propone una lectura de las preexistencias de Bertioga mediada por la relación con el río Itapanhaú, un curso de agua de gran relevancia ambiental y paisajística a escala estatal, que desemboca en el mar. El recorrido sigue el trazado del río hacia el interior, revelando sucesivas capas urbanas que se estructuran a lo largo de su margen. Así, cada capa corresponde a una porción de la ciudad que se organiza y se transforma a medida que se avanza río arriba.

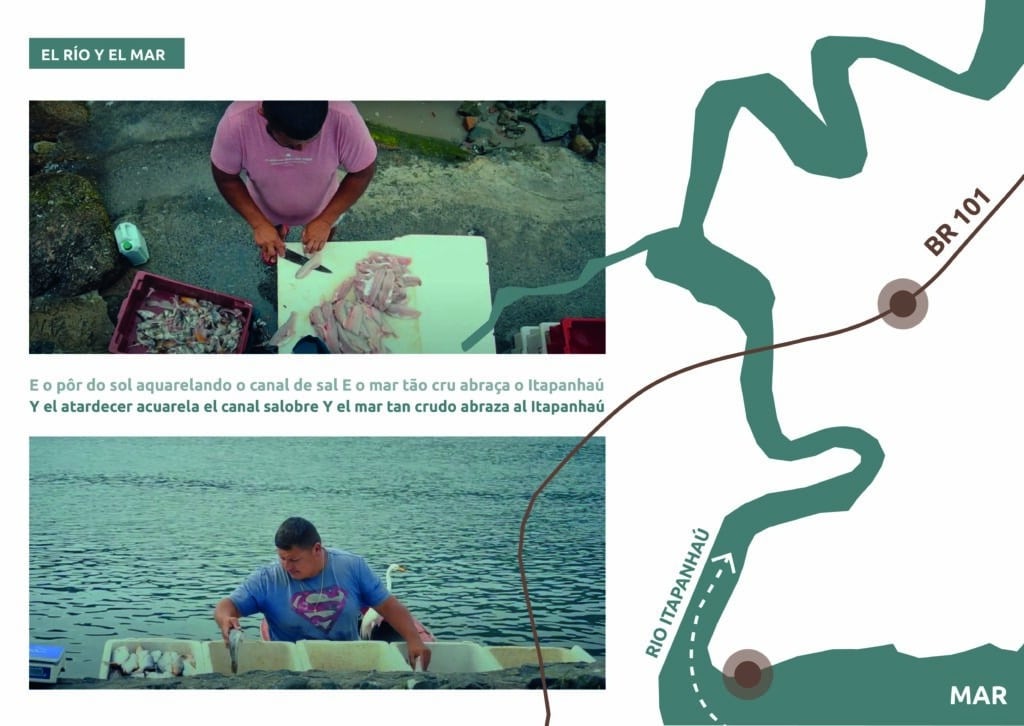

En la primera capa, situada en la confluencia del río con el mar, destacan actividades como el turismo y la pesca tradicional. Esta capa se caracteriza por un alto grado de gentrificación, con altos valores inmobiliarios, buena infraestructura urbana y redes de movilidad.

El antiguo Mercado de Pescado, situado históricamente junto a la desembocadura del río en el mar, está en proceso de traslado a la orilla de la carretera con el argumento de favorecer el flujo turístico. Sin embargo, esta reubicación pone de manifiesto la prioridad del transporte por carretera y la lógica turística en detrimento de las prácticas locales, lo que afecta directamente a los pescadores que comercializan sus productos de forma inmediata y vinculada a la dinámica del río.

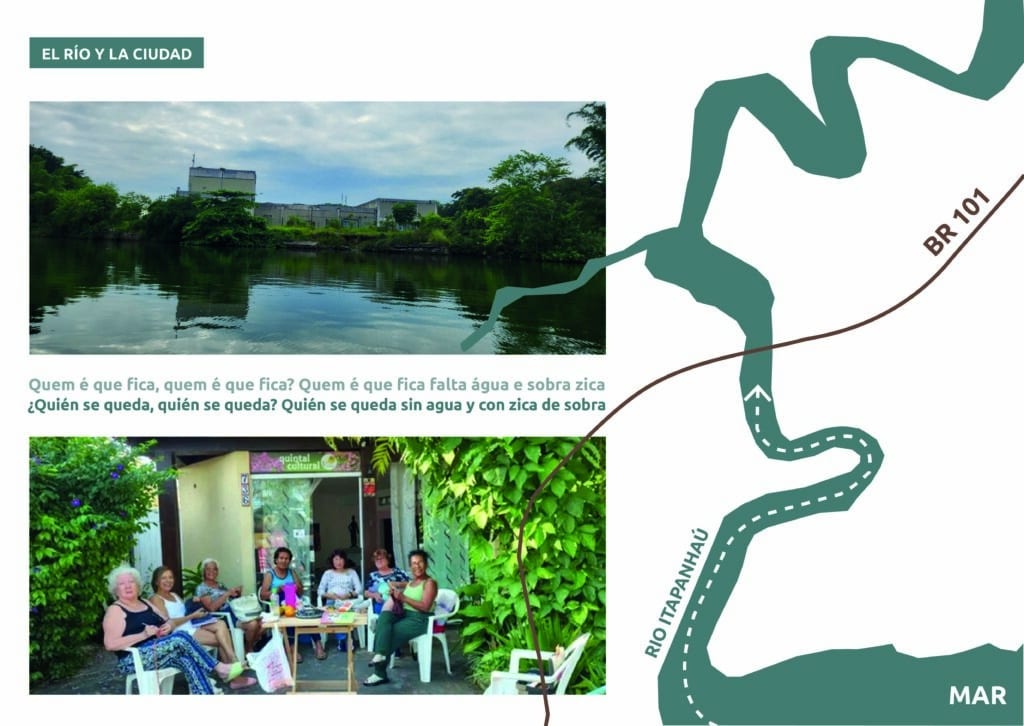

A continuación, se encuentra la zona delimitada por la Avenida Anchieta, correspondiente al área central, donde se concentra gran parte de la población local y los principales servicios, como escuelas, hospitales y el ayuntamiento. Se observa que la ciudad institucional le da la espalda al río. A pesar de ello, surgen iniciativas culturales urbanas —como cine callejero, círculos de bordado y encuentros comunitarios— que reafirman los modos de vida locales, a menudo invisibilizados por la lógica de ordenamiento dominante.

Esta región también se ha visto marcada por procesos de rectificación y canalización de las aguas, expresión del intento de control técnico sobre la naturaleza, pero que ha dado lugar al debilitamiento de la relación de la ciudad con el río, hoy perceptible en accesos degradados, abandono y contaminación.

El límite de esta capa está marcado por la autopista Rio-Santos, que, además de conectar localidades, desempeña un papel fundamental en la movilidad urbana en los barrios céntricos.

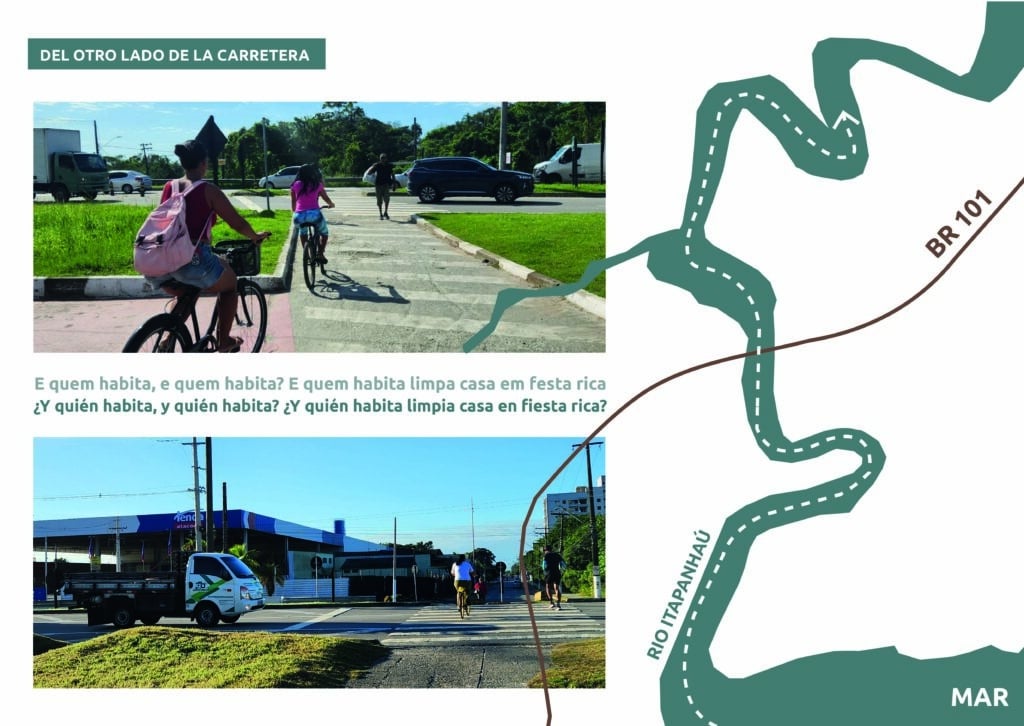

En la capa al otro lado del eje viario, se evidencia la transición hacia territorios periféricos y comunidades desplazadas del área central por procesos de gentrificación. El barrio Vicente de Carvalho ejemplifica esta condición: caracterizado por asentamientos precarios, déficit de infraestructura urbana, carencia de equipamientos públicos y dificultades de movilidad. El cruce diario de la carretera se vuelve arriesgado, dada la alta velocidad y el intenso flujo de vehículos y camiones, lo que da lugar a un número significativo de accidentes.

Las franjas reveladas a lo largo del Itapanhaú demuestran que la ciudad es el resultado de capas superpuestas, en las que se articulan infraestructuras, prácticas sociales y paisaje natural. El río funciona como hilo conductor, revelando desigualdades, resistencias y posibilidades de reconexión entre la escala local y los flujos regionales.

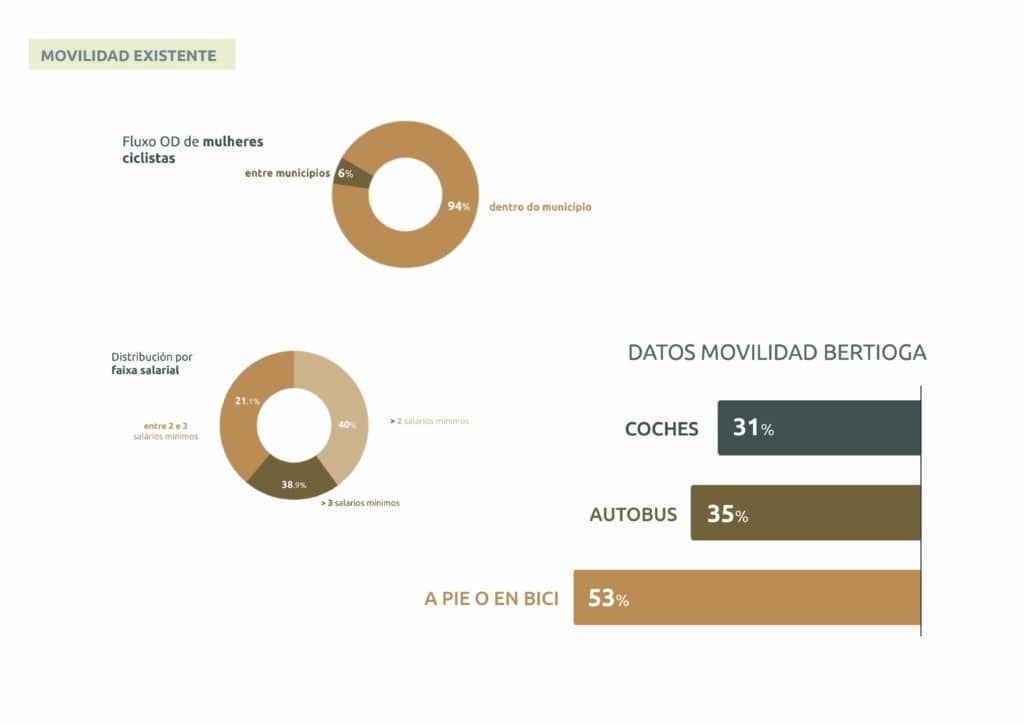

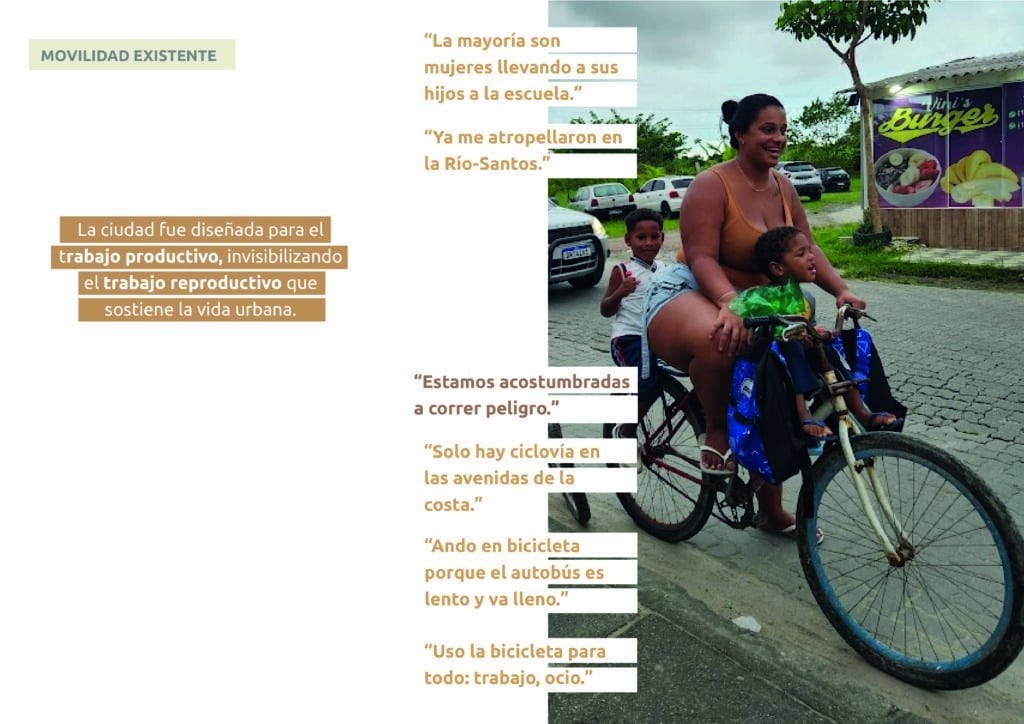

En un municipio lineal y limitado por mar y sierra, las principales intersecciones revelan la tensión entre los flujos regionales de alta velocidad y los desplazamientos locales. Aunque el 53 % de la población se mueve a pie o en bicicleta, la infraestructura es precaria y concentrada en el centro, dejando a los barrios periféricos desatendidos.

El caso de trabajadoras que cruzan la carretera en bicicleta ilustra cómo la inseguridad se naturaliza, afectando especialmente a mujeres que combinan trabajo y cuidados familiares. En Bertioga, a diferencia de los datos metropolitanos, ellas son protagonistas de la movilidad activa.

DIÁLOGO ENTRE ESCALAS

El proyecto nace de la necesidad de enfrentar las contradicciones generadas por la presencia de la carretera federal BR-101, que atraviesa el territorio de Bertioga con un trazado estandarizado, sin considerar la realidad local. Implantada con una lógica de flujo y velocidad, la BR-101 impone una escala de movilidad vial que fragmenta el tejido urbano, ignora las preexistencias ambientales y culturales —como el Río Itapanhaú, los canales, el mar y los modos de vida tradicionales— y refuerza las desigualdades de acceso y desplazamiento, especialmente para los habitantes de las zonas periféricas y para las mujeres.

En contraposición a esta lógica impositiva, el proyecto propone una ciudad basada en la promoción de una movilidad activa, sostenible e inclusiva. La iniciativa busca transformar la lógica urbana de la ciudad, priorizando al peatón, la bicicleta, el transporte colectivo y la movilidad fluvial como formas principales de desplazamiento, con un enfoque especial en las necesidades de las mujeres y de grupos históricamente marginados.

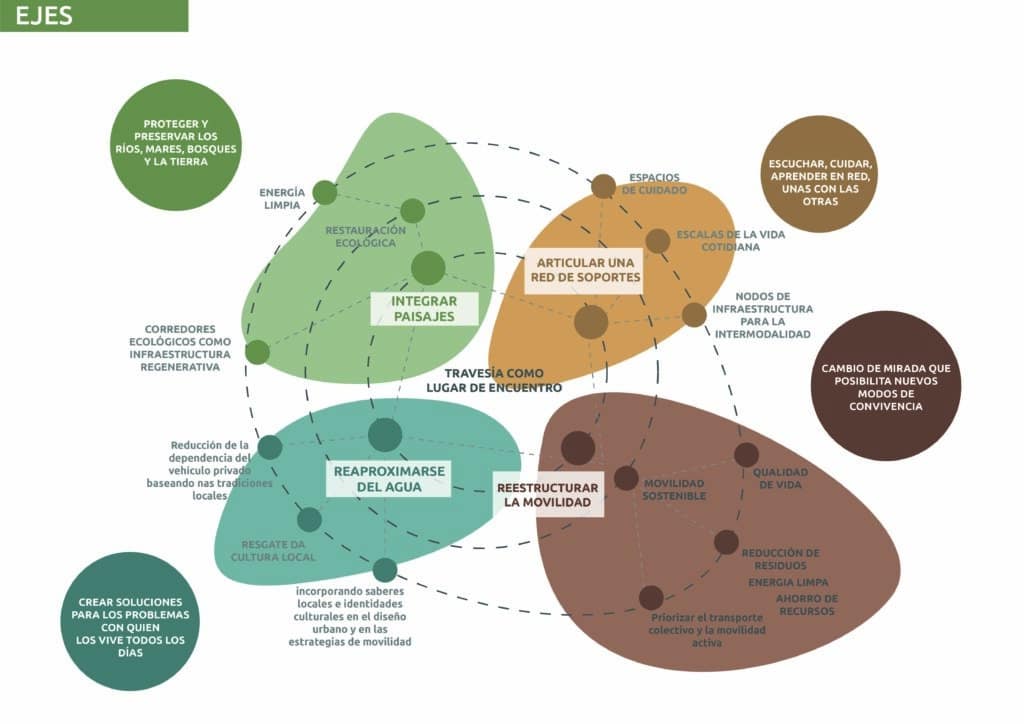

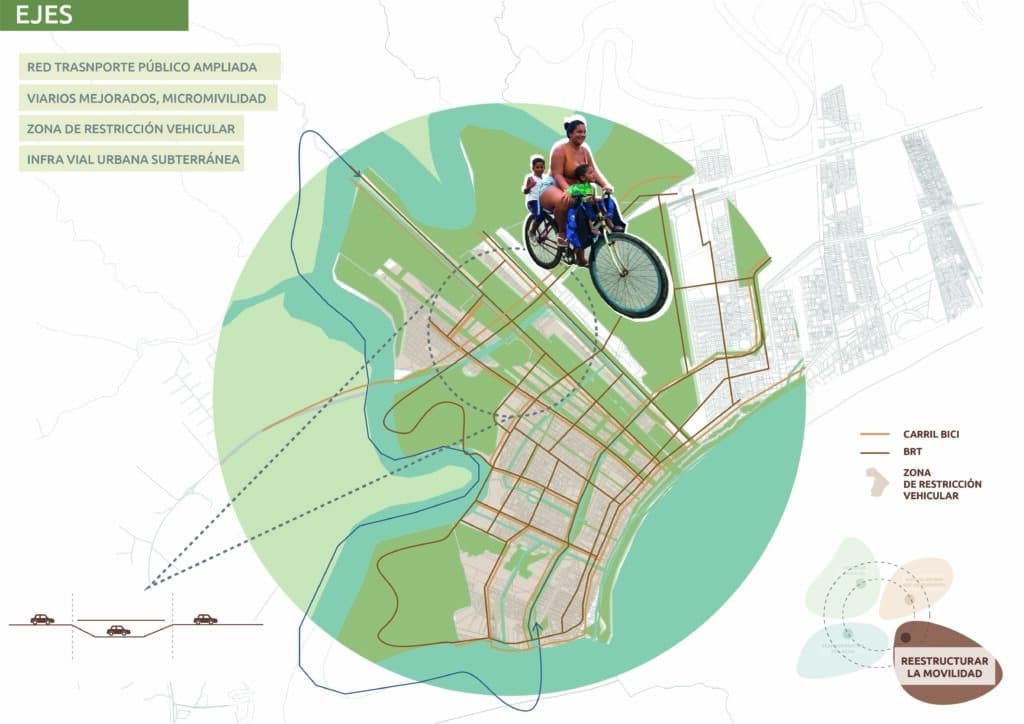

A partir de este marco conceptual, se estructuraron los posibles caminos del proyecto, organizados en cuatro ejes principales que orientan tanto la reflexión urbanística como las propuestas espaciales: integrar paisajes, reaproximarse del agua, reestructurar la movilidad y articular una red de soportess. Estos ejes no funcionan de manera aislada, sino como dimensiones complementarias de una misma estrategia, que busca reconectar Bertioga con su territorio, sus aguas y su gente.

Reaproximarse del agua

El primer eje reconoce los canales, el Río Itapanhaú y su relación con el mar como parte esencial de la identidad y de la infraestructura ecológica y cultural de Bertioga. Se propone una ciudad que se abre al agua, no como límite o barrera, sino como espacio de encuentro y de movilidad. Los canales existentes son valorizados como vías navegables y como rutas alternativas que amplían las posibilidades de desplazamiento, al mismo tiempo que reafirman la memoria histórica y cultural de un territorio profundamente vinculado a lo fluvial. La introducción de pequeñas embarcaciones públicas y conexiones hidroviarias ofrece un modo de transporte sostenible, arraigado en la tradición local, y con potencial para reconectar barrios, equipamientos y áreas naturales de la ciudad.

Integrar paisajes

El segundo eje amplía el horizonte de la planificación al reconocer la interdependencia entre la ciudad, sus ecosistemas y los modos de vida que los habitan. La propuesta es crear corredores ecológicos como infraestructura regenerativa, capaces de unir áreas urbanas con ríos, canales y vegetación nativa. Estos corredores actúan como ejes multifuncionales: al mismo tiempo que favorecen la movilidad activa, permiten la filtración de aguas pluviales, reducen el riesgo de inundaciones y recuperan hábitats para la fauna local. De esta manera, se consolida una red de espacios verdes y azules que no solo mejoran la resiliencia ambiental de la ciudad, sino que también generan lugares de encuentro, ocio y cuidado, en los que la movilidad y la ecología se entrelazan.

Reestructurar la movilidad

El tercer eje propone una inversión radical en las jerarquías de movilidad urbana. Frente a la centralidad histórica de la carretera BR-101, que fragmenta la ciudad y privilegia los flujos de alta velocidad, se plantea enterrar los tramos urbanos de la vía, liberando la superficie para el uso social, peatonal y ciclista. Este gesto no es únicamente técnico, sino también simbólico: significa devolver la ciudad a sus habitantes y colocar la escala local en el centro de las prioridades. Complementariamente, se busca ampliar la oferta de transporte público y fortalecer la micromovilidad, de modo que caminar, pedalear o combinar diferentes modos sea no solo posible, sino también atractivo y seguro. La movilidad, en este sentido, se transforma en un sistema inclusivo, ecológico y eficiente, orientado a las personas y no a los automóviles.

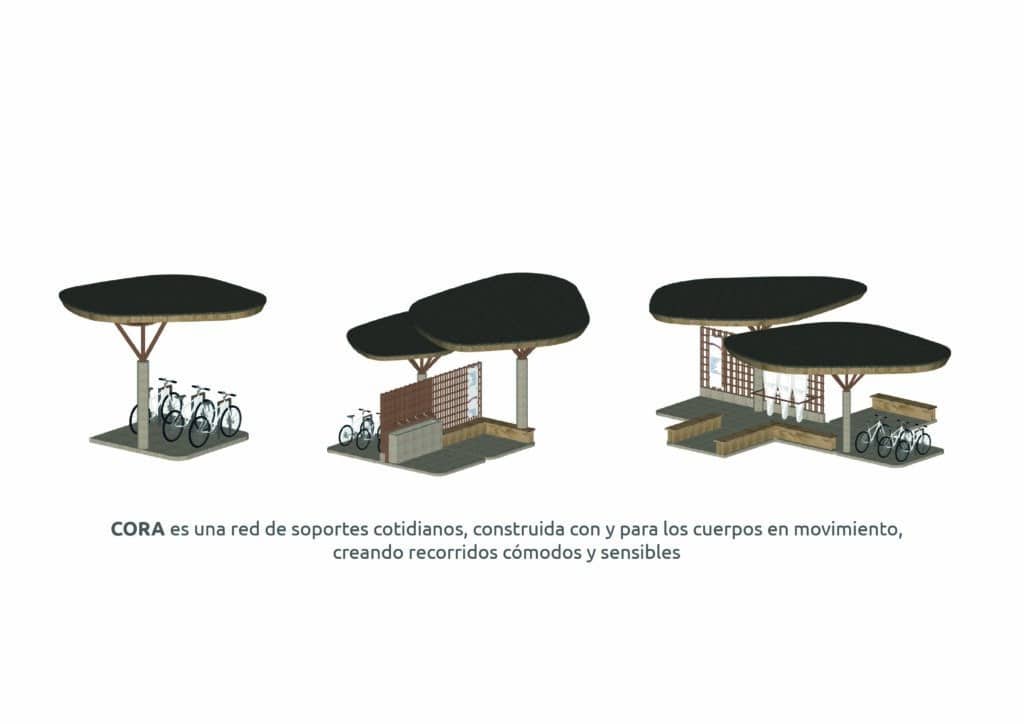

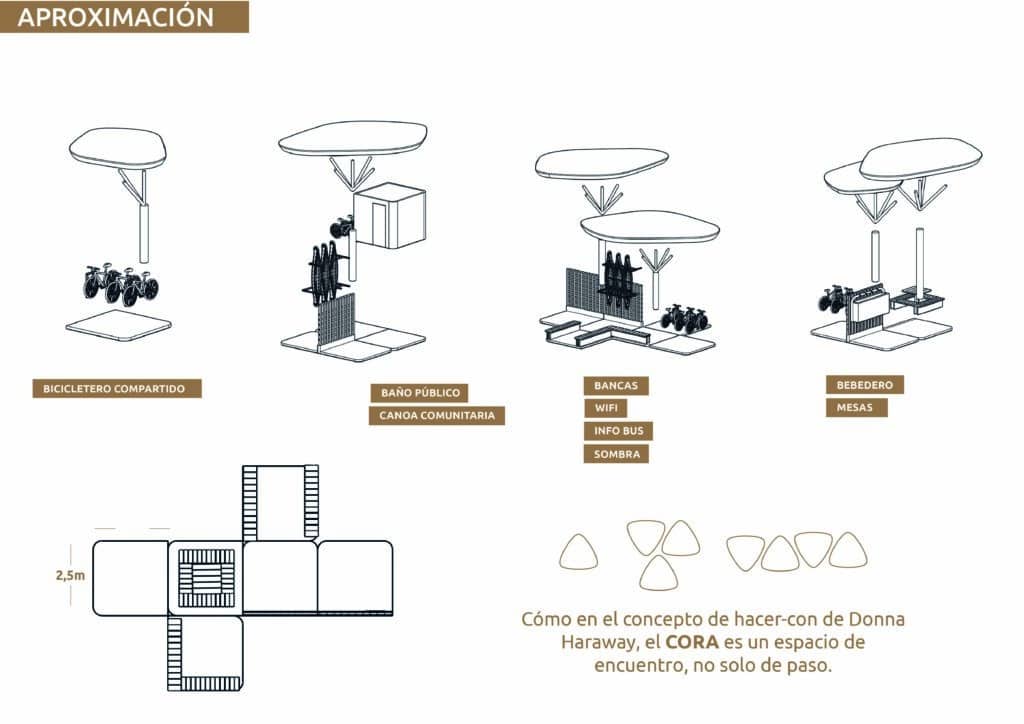

Articular una red de apoyos: el CORA

El cuarto eje introduce el CORA – Circuito Orientado a la Movilidad Afectiva, una red de puntos de apoyo intermodales distribuidos por el territorio a lo largo de los flujos cotidianos. Estos espacios están concebidos como infraestructuras de cuidado, ofreciendo servicios básicos (bebederos, baños, estacionamientos de bicicletas, áreas de descanso y sombra) y condiciones para que los desplazamientos activos sean cómodos, seguros y dignos.

En el punto crítico de la ciudad —el cruce con la carretera BR-101— se materializan de manera más evidente las contradicciones entre la escala regional y la escala local. Allí, el proyecto propone una inversión radical de prioridades: el protagonismo ya no recae en los vehículos motorizados, sino en los peatones, ciclistas y usuarios de la movilidad fluvial, quienes pasan a ocupar el centro de la escena urbana. Esta operación proyectual no es solamente un gesto técnico, sino una subversión simbólica de la lógica vial dominante: transformar una infraestructura concebida para la velocidad y la fragmentación en un espacio orientado al encuentro, a la vida cotidiana y a la justicia espacial.

La intervención propone que los automóviles en tránsito regional atraviesen la ciudad mediante un túnel subterráneo, reduciendo así la fricción con la movilidad local y liberando la superficie para usos sociales y ecológicos. En la cota urbana, se genera una gran rotonda que funciona como puerta de entrada a Bertioga: quienes deciden detenerse y acceder a la ciudad estacionan sus vehículos en aparcamientos públicos periféricos, conectados con una red intermodal que facilita la transición hacia modos activos y sostenibles. De este modo, el acceso al centro deja de depender del automóvil particular y se vincula con una oferta diversa y accesible de transporte público, ciclovías, senderos peatonales y rutas fluviales.

La movilidad hidroviaria se articula a través de pequeñas embarcaciones públicas, con paradas estratégicamente distribuidas a lo largo del río y los canales. Estas estaciones se integran siempre con el CORA —Circuito Orientado a la Movilidad Afectiva—, que provee espacios de descanso, baños, bebedores, estacionamientos de bicicletas y zonas de sombra, ofreciendo condiciones dignas para los cuerpos en movimiento. Además, se contempla un sistema de canoas públicas de uso individual, que pueden ser tomadas y dejadas en distintos puntos de la red, ampliando la autonomía de los desplazamientos cotidianos y reconectando a la población con su tradición fluvial.

La red de movilidad integra también escalas regionales: desde los muelles urbanos es posible conectar con embarcaciones mayores que enlazan Bertioga con las ciudades vecinas, consolidando un sistema hidroviario complementario al terrestre y menos dependiente del automóvil. Para la población local, las opciones intermodales permiten, por ejemplo, dejar la bicicleta en un bicicletero público y continuar el trayecto en embarcación, o descender de un autobús y caminar por calles rediseñadas para garantizar seguridad, accesibilidad universal y calidad ambiental.

El proyecto se sustenta también en procesos pedagógicos y participativos. Se prevé la implementación de un sistema digital de información en tiempo real, accesible mediante pantallas en los puntos del CORA y a través de una aplicación ciudadana, que permite consultar horarios de autobuses y embarcaciones. Paralelamente, se impulsan programas comunitarios —como talleres de aprendizaje de ciclismo para mujeres y niños— que fomentan la apropiación de los modos activos y refuerzan la autonomía cotidiana.

Los corredores ecológicos desempeñan un papel central en esta propuesta: al mismo tiempo que estructuran los itinerarios de movilidad activa, funcionan como infraestructuras regenerativas capaces de absorber CO₂, filtrar aguas pluviales y servir de hábitat a la fauna local. Se conciben, por lo tanto, como espacios híbridos donde convergen movilidad, ecología y paisaje, transformando el simple acto de desplazarse en una experiencia de contacto con la naturaleza y de encuentro comunitario.

En este escenario, el “ir y venir” deja de ser un tiempo residual y peligroso para convertirse en parte esencial de la vida urbana: un tiempo de intercambio, de descanso y de encuentro. La movilidad, antes concebida únicamente como flujo y eficiencia, se reconfigura como práctica social y cultural, devolviendo a la ciudad su dimensión humana y su vínculo con el agua y el territorio.

CORA – Circuito Orientado a la Movilidad Afectiva

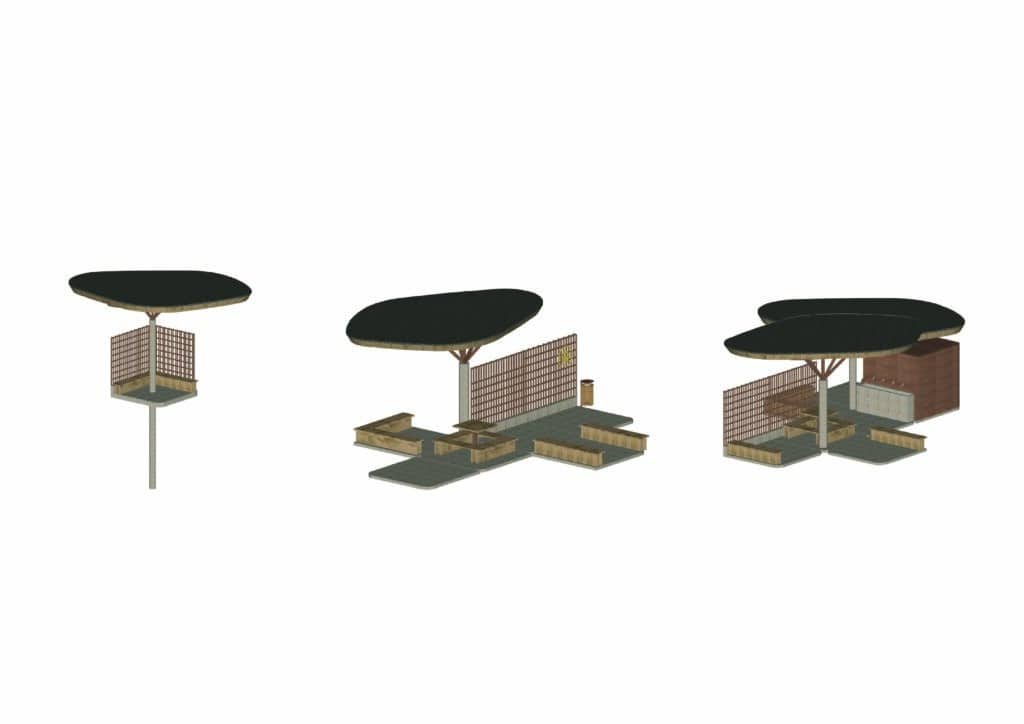

El CORA – Circuito Orientado a la Movilidad Afectiva se concibe como una red de espacios intermodales distribuidos a lo largo de los flujos cotidianos del territorio. Más que simples nodos de intercambio, los CORA constituyen infraestructuras de cuidado, diseñadas para ofrecer apoyo material y simbólico a los cuerpos en movimiento. Cada uno de estos puntos está equipado con bebederos, baños accesibles, bicicleteros públicos, bancos, mesas, áreas de sombra y mobiliario que invita a la pausa, al encuentro y al descanso.

Más allá de su función técnica, el CORA actúa como espacio de encuentro, inspirado en el concepto de fazer-com de Donna Haraway, en el que la movilidad deja de ser un tránsito individual para convertirse en experiencia de vida compartida. En su construcción, cada CORA es concebido con materiales locales y saberes culturales caiçaras, enraizándose en el territorio y celebrando las prácticas comunitarias que lo sostienen.

En la lógica del proyecto, el CORA es pensado para responder a los trayectos de las mujeres, quienes realizan recorridos poligonales —no solo casa–trabajo, sino también trayectos que incluyen cuidados, compras, acompañamiento de hijos y múltiples paradas intermedias. Para estas usuarias, la infraestructura urbana raramente ofrece soporte adecuado, exponiéndolas a tiempos de espera inseguros, ausencia de servicios básicos y trayectos fragmentados. El CORA busca revertir esta condición, ofreciendo espacios que acogen el cotidiano en todas sus dimensiones: zonas para amamantar o cuidar de un niño, áreas seguras de descanso, y condiciones dignas para la pausa.

De esta manera, el CORA se convierte en pieza clave para democratizar la movilidad. Su propósito es crear recorridos seguros, cómodos y sensibles, que permitan a la población optar por modos activos e intermodales sin que ello suponga un sacrificio, sino una ganancia en calidad de vida. Estos espacios hacen posible que caminar o pedalear sea una experiencia integrada al tejido urbano, dotada de sentido colectivo y de infraestructura suficiente.

Al mismo tiempo, el CORA cumple un rol ecológico y paisajístico. Insertos en corredores verdes y próximos a cuerpos de agua, estos nodos funcionan como puntos de respiro, lugares de reconexión con el ambiente y microespacios de regeneración urbana. En algunos casos, los CORA se implementan en contextos que rompen con la lógica del automóvil, situándose dentro del agua o en áreas donde la movilidad se vincula directamente a los ecosistemas, expandiendo así el horizonte de lo que significa desplazarse.

En síntesis, el CORA no es únicamente una estación de apoyo, sino un dispositivo urbano orientado al cuidado, a la equidad y a la vida cotidiana. Al ofrecer soporte a quienes se desplazan de manera activa, contribuye a transformar la movilidad en una experiencia inclusiva, ecológica y afectiva, integrando la escala del cuerpo con la del territorio.

Al volver a la escala territorial, comprendemos que la movilidad no puede pensarse de manera aislada, sino que se encuentra profundamente conectada con otras directrices urbanas: vivienda, ecología, educación, cultura, seguridad y cuidado.

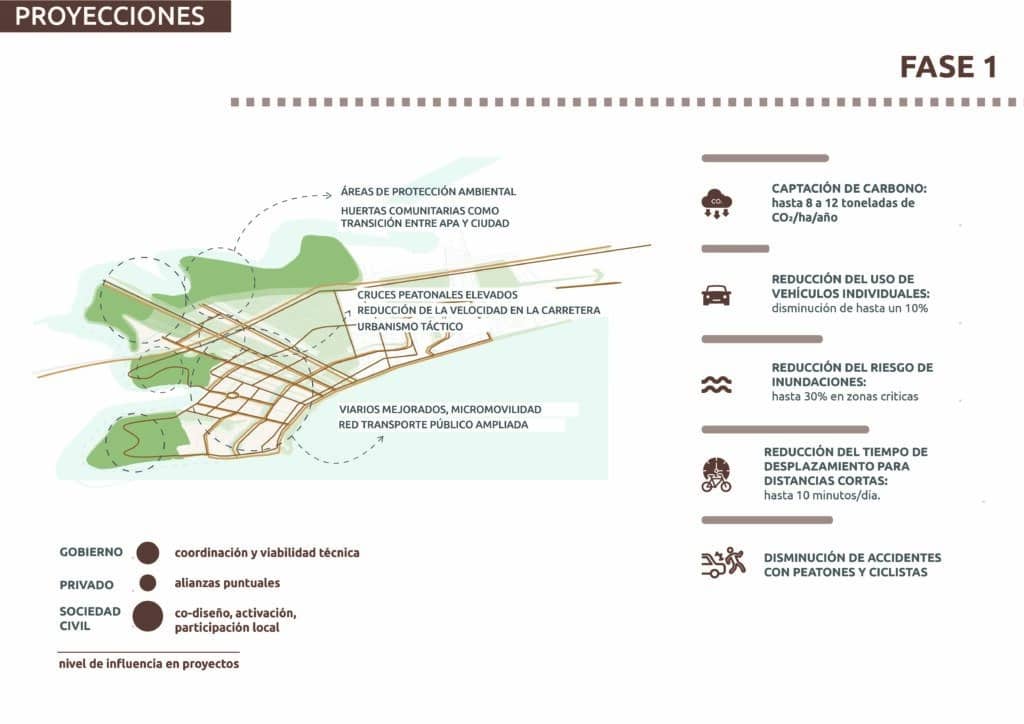

Por ello, el proyecto se organiza en tres fases complementarias, que no constituyen etapas cerradas, sino procesos progresivos y acumulativos, capaces de transformar de manera gradual la forma de existir de la ciudad.

Prioridad a la movilidad activa y sostenible

La primera fase se orienta a generar resultados inmediatos y visibles, a corto plazo, que permitan mejorar la accesibilidad y reducir los riesgos en el territorio. Se apuesta por la expansión del transporte público como alternativa al automóvil, al tiempo que se fomenta la micromovilidad mediante la creación de ciclovías seguras y corredores peatonales. Se implementan cruces peatonales elevados para superar la barrera de la carretera y garantizar seguridad en la escala cotidiana. En paralelo, se delimitan áreas de protección en las márgenes del río, tanto para salvaguardar la población frente a inundaciones como para preservar el ecosistema fluvial. El impacto inmediato de esta fase es tangible: un entorno urbano más accesible, seguro y resiliente, que inicia el proceso de transición hacia una movilidad inclusiva.

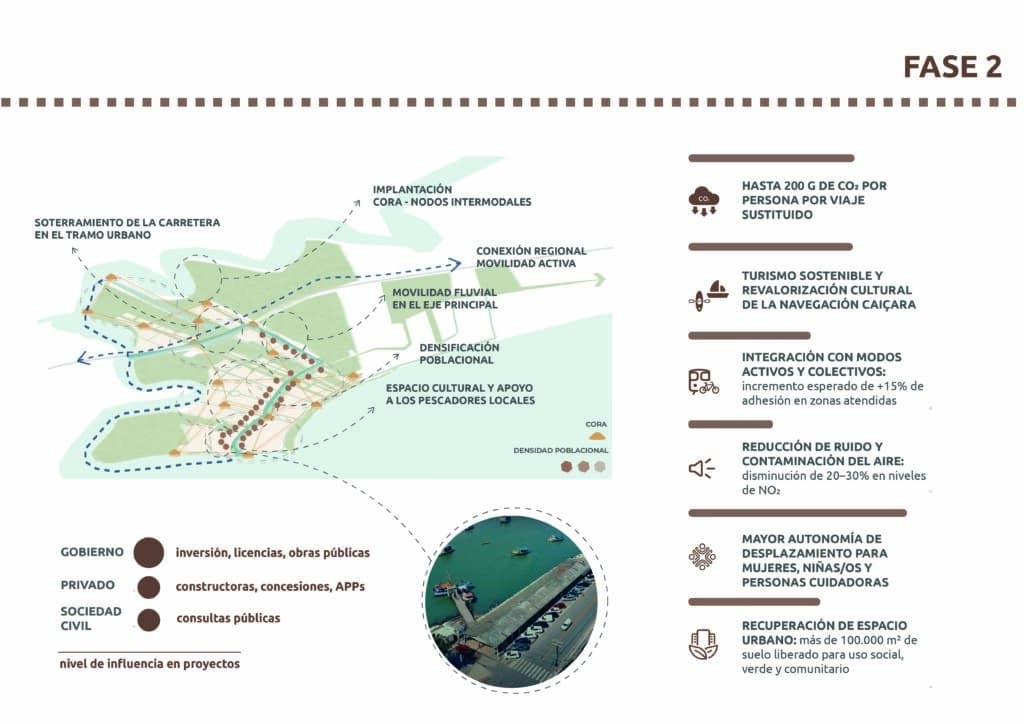

Movilidad fluvial y densificación habitacional

La segunda fase se concentra en consolidar nuevas centralidades urbanas a partir de la integración entre movilidad fluvial, vivienda y cultura. Se implantan rutas fluviales en los principales ejes hídricos, articuladas con la red de transporte público terrestre y con los corredores de movilidad activa. Paralelamente, se fomenta la densificación habitacional en áreas estratégicas, conectadas directamente a estas infraestructuras sostenibles, lo que permite que más personas vivan próximas a los servicios y al transporte. Un hito simbólico y cultural de esta fase es la reactivación del antiguo mercado de pescado, que se transforma en un espacio cultural y comunitario, reforzando la identidad local y generando nuevas dinámicas de encuentro. Asimismo, se inicia la implantación de los primeros módulos del CORA – Circuito Orientado a la Movilidad Afectiva, que acompañan y apoyan los trayectos cotidianos. Finalmente, la movilidad activa adquiere una dimensión microrregional, favoreciendo la conexión entre barrios y reduciendo las distancias sociales en el territorio.

La ciudad como espacio de cohabitación

La tercera fase, de largo plazo, propone una transformación más profunda: la consolidación de Bertioga como ciudad de cohabitación, donde se redefine la relación entre el territorio, la naturaleza y la vida urbana. En este estadio, la movilidad activa, fluvial y sostenible deja de ser una alternativa para convertirse en la forma hegemónica de desplazamiento. La ciudad se organiza en torno a sus corredores ecológicos, a sus espacios públicos y a su vínculo con el agua, generando un entorno que prioriza la seguridad, la accesibilidad universal y la calidad de vida. Se trata de una fase en la que los impactos positivos —ambientales, sociales y económicos— alcanzan una masa crítica que asegura la sostenibilidad del sistema y el enraizamiento cultural de la propuesta.

En conjunto, estas tres fases demuestran que la movilidad es más que un medio de desplazamiento: es un derecho urbano fundamental y una condición necesaria para garantizar acceso igualitario al territorio. Reconocer la movilidad como tal implica también articularla con otras dimensiones: la ecología urbana, la vivienda digna, la educación, la participación ciudadana y el cuidado.

El estudio realizado en Bertioga pone de manifiesto la complejidad que entraña comprender una ciudad a partir de las interacciones entre la historia, las infraestructuras, el medio ambiente y las prácticas sociales cotidianas. El análisis de las capas urbanas a lo largo del río Itapanhaú permitió identificar formas sucesivas de ocupación, en las que se articulan modos de vida tradicionales, procesos de gentrificación, limitaciones de movilidad y desigualdades socioespaciales.

El río funciona como eje interpretativo del territorio, revelando la superposición de usos, las tensiones entre las escalas local y regional, y las contradicciones generadas por la presencia de infraestructuras estandarizadas, como la BR-101, que fragmenta los barrios e impone flujos rápidos y homogéneos en detrimento de la vida cotidiana.

A partir de esta lectura, se hizo evidente que la movilidad urbana no puede entenderse solo como desplazamiento, sino como una práctica social que integra género, cuidado, cultura y sostenibilidad. En Bertioga, el predominio de peatones y ciclistas, sobre todo mujeres en sus desplazamientos cotidianos, revela la centralidad de los trayectos invisibilizados y la necesidad de políticas públicas orientadas a la equidad de género, la seguridad vial y la valorización de la micromovilidad. Al mismo tiempo, la tradición fluvial de la ciudad demuestra que el agua constituye una infraestructura estratégica, capaz de articular el transporte, la cultura y la identidad territorial, ofreciendo alternativas más sostenibles e integradas en la lógica local.

El proyecto propone, por lo tanto, un modelo urbano centrado en la movilidad activa, la accesibilidad y la sostenibilidad, con tres ejes estructurantes: integración de los paisajes y el agua, reestructuración de la movilidad y creación de una red de soportes intermodales, materializada en el CORA (Circuito Orientado a la Movilidad Afectiva). Esta propuesta busca transformar la lógica dominante de la carretera, ampliando el espacio seguro para peatones, ciclistas y pequeñas embarcaciones, fortaleciendo la cohesión comunitaria y promoviendo la justicia espacial y ambiental.

Bertioga se presenta como un territorio procesual, en el que la naturaleza, la infraestructura y las prácticas sociales se entrelazan, y donde la planificación urbana puede convertirse en un instrumento de inclusión, sostenibilidad y valorización de la vida cotidiana. Garantizar el derecho a la movilidad, articular la escala local y regional y reconocer las trayectorias invisibilizadas son pasos fundamentales para la construcción de una ciudad más justa, sostenible e integrada, capaz de conciliar el desarrollo, el cuidado y la preservación del medio ambiente.

Ante esto, surge la pregunta que orienta la reflexión sobre el papel más amplio del urbanismo:

¿Podría el urbanismo ir más allá de proponer soluciones técnicas y convertirse en una herramienta política?

El potencial político del urbanismo reside, como señala Uriel Fogué, en utilizar el proyecto no solo para ofrecer respuestas, sino para generar preguntas que puedan ser atendidas de forma política.

En un contexto de colapso climático y desafíos ecológicos, esto implica concebir lo urbano no solo como un campo técnico, sino como un instrumento de especulación e imaginación de futuros posibles, una herramienta crítica frente a la concepción de la sostenibilidad limitada a la tecnología.

El urbanismo, en este sentido, no se limita a proponer soluciones, sino que dibuja escenarios de deseo, experimentación y reinvención de lo común, funcionando como un ejercicio de imaginación política.

No se trata solo de diseñar tecnología, sino de repensar radicalmente nuestras formas de convivencia, abriendo espacio para un régimen cosmopolítico y ecosistémico, capaz de fortalecer los vínculos entre agentes humanos y no humanos.

De vida en red. De hacer-con.