SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA LA ESCASEZ Y CONTAMINACIÓN EN VILLA CARLOS PAZ

Resumen General

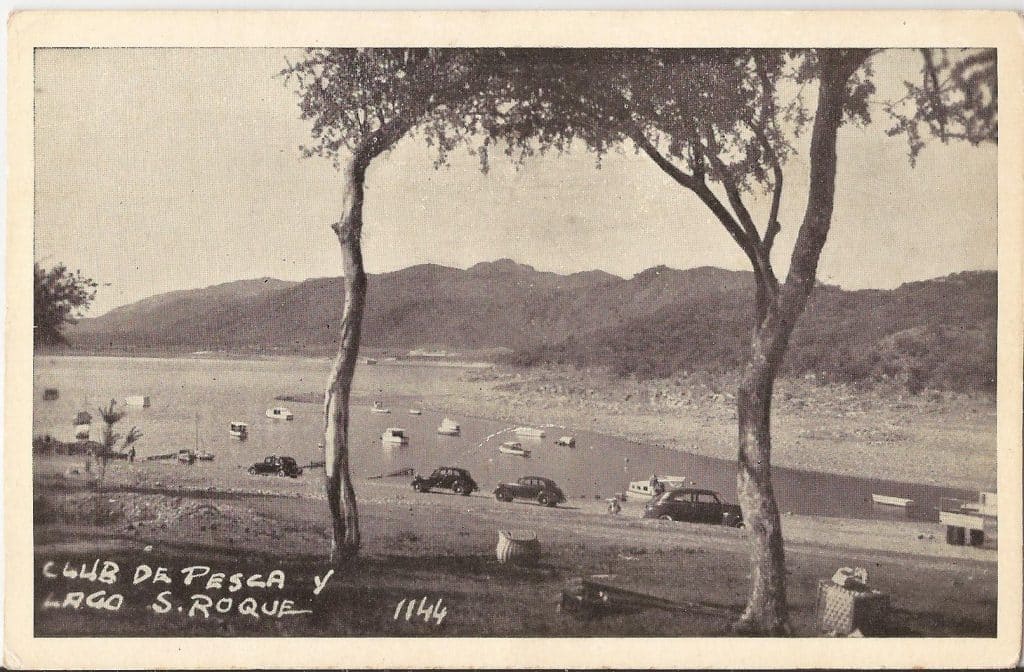

El agua, en Villa Carlos Paz, no es solo un recurso natural, es una presencia viva que atraviesa generaciones, paisajes y memorias. Desde los primeros habitantes originarios, el río San Antonio fue fuente sagrada de vida; su fluir, un recordatorio de la íntima conexión entre la naturaleza y las personas. Con la llegada de los colonos y el crecimiento urbano, el lago San Roque, la obra hídrica artificial más antigua de Sudamérica se transformó en símbolo de progreso, pero también en espejo de contradicciones, lugar de recreo y comunidad, pero también reflejo del impacto humano.

Hoy, Villa Carlos Paz se enfrenta a una pregunta urgente: ¿Cómo cuidar este legado hídrico para las generaciones futuras? Escuchar los arroyos, beber de las mismas aguas, bañarse en su caudal cristalino… exige recordar, proteger y transformar. En las gotas de agua laten risas infantiles, reflejos de pescadores y los sueños de quienes aún buscan armonía con la naturaleza. Recordarlo es el primer paso para construir un legado fluido, libre y esencial.

Este estudio se apoya en las teorías de Henri Bergson, y se estructura en tres dimensiones de la memoria: la memoria vital, entendida como el conocimiento experiencial que estructura la vida; la memoria táctica, como la información acumulada que orienta la acción; y la memoria del hábito, como la adaptación activa del pasado al presente.

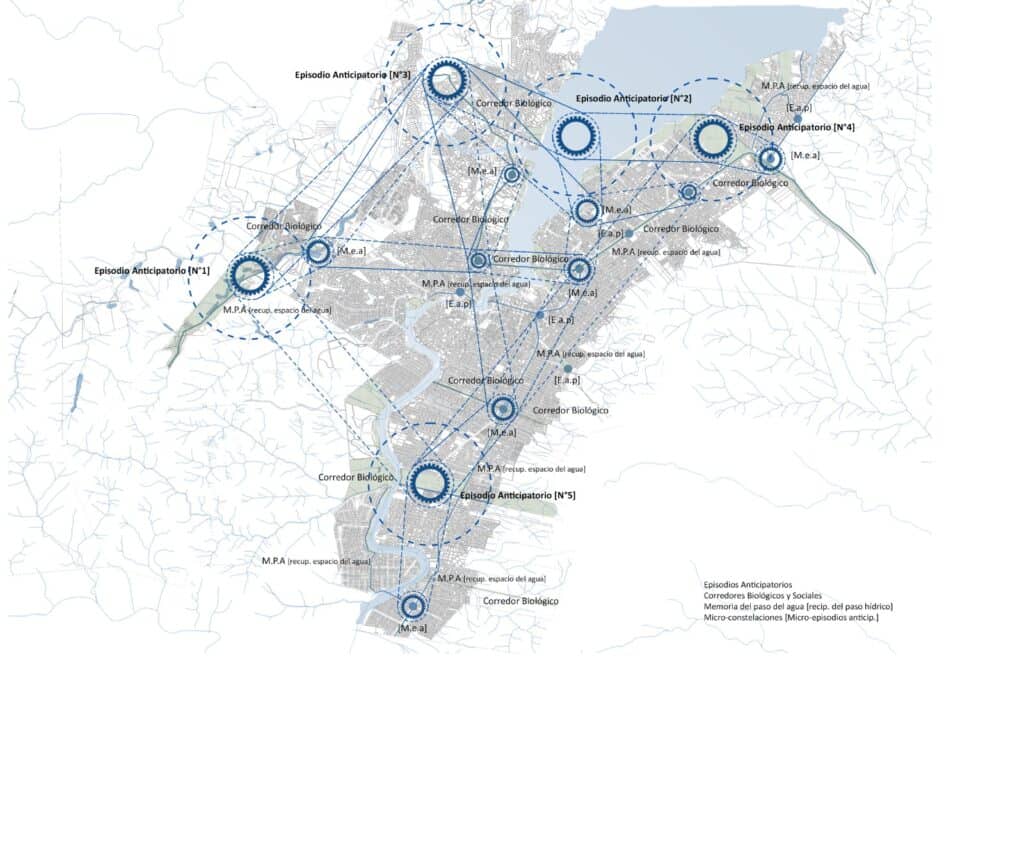

A través de la Temporada Anticipatoria 01, se trazan corredores biológicos que reactivan antiguos flujos del agua como arterias vivas, conectando pasado, presente y futuro. En el corazón del proyecto emergen los IMA (Instrumentos de la Memoria Anticipatoria): dispositivos adaptativos y replicables que remedian el agua y fortalecen el tejido social. Pueden desplegarse en espacios públicos o ámbitos domésticos como patios, terrazas o techos, funcionando como infraestructuras descentralizadas de acción y conciencia.

Guiado por las 6 R; resistir, recolectar, remediar, rememorar, retener y realizar, este proyecto es dinámico, ampliable y mutable. Nace en Villa Carlos Paz como el pulso de un corazón que se expande hacia la provincia y el país, proponiendo una nueva forma de habitar el agua: sensible, anticipatoria y transformadora.

#01 EJE – INTRODUCCIÓN

“El legado del Agua”

La conciencia ambiental se ha consolidado como un eje cultural determinante, impulsando nuevas perspectivas en disciplinas como el diseño, la economía circular y la biomímesis. Frente a los discursos alarmistas sobre la crisis ecológica, emerge una visión propositiva basada en creatividad e innovación. En este marco, la arquitectura está llamada a superar lo estético y funcional para convertirse en una práctica regenerativa, capaz de responder a los límites ecológicos del planeta, particularmente a los desafíos vinculados al agua.

El sector de la construcción, uno de los mayores consumidores de recursos hídricos, requiere una transformación profunda en su enseñanza y práctica. La arquitectura debe incorporar estrategias bioambientales, sistemas pasivos de gestión del agua e infraestructuras verdes adaptativas, orientándose hacia la mitigación, la justicia ecológica y la regeneración espacial.

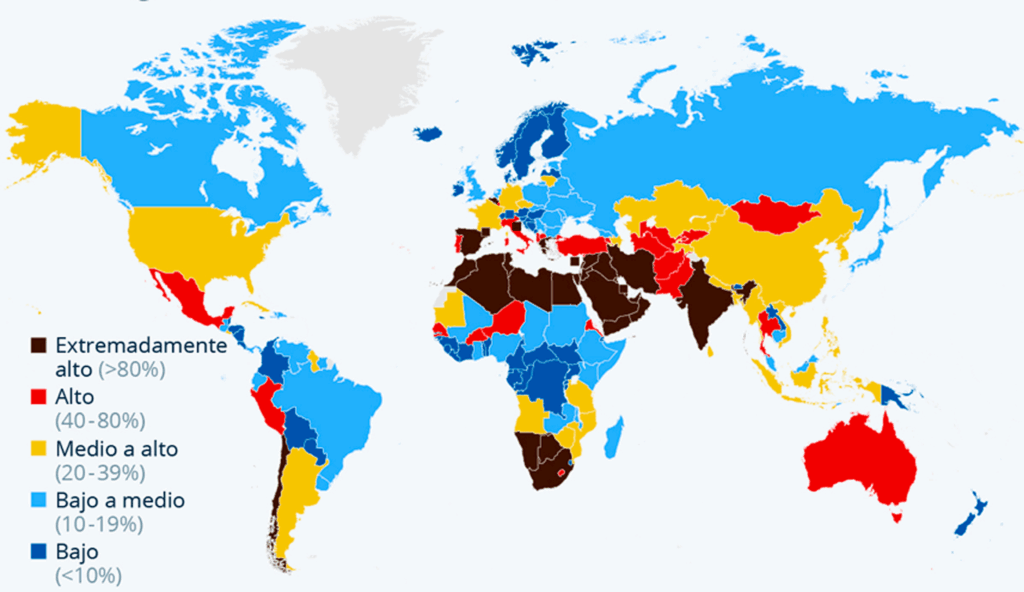

La crisis hídrica se configura como un problema sistémico de escala planetaria. Aunque el agua dulce representa una fracción mínima de los recursos hídricos de la Tierra, es esencial para la vida, la producción y la estabilidad ambiental. Su distribución desigual, sumada a la presión del crecimiento poblacional, la sobreexplotación agrícola, la contaminación y el cambio climático, compromete cada vez más su disponibilidad.

La crisis de agua en el mundo

Un problema sistémico de escala planetaria.

Actualmente, más de 2.000 millones de personas habitan en regiones con alto o extremo estrés hídrico, lo que implica riesgos no solo para el acceso al agua potable, sino también para la seguridad alimentaria, la generación energética y la salud de los ecosistemas. Zonas críticas como Medio Oriente, el norte de África y Asia Central muestran consumos muy superiores a la capacidad de recarga natural, mientras que en países como India o China la presión proviene de la densidad poblacional y de infraestructuras insuficientes.

La problemática no se limita a la cantidad: la contaminación de ríos, lagos y acuíferos reduce drásticamente el agua apta para consumo humano y ecosistemas. A ello se suma el cambio climático, que altera los ciclos hidrológicos y exacerba sequías, inundaciones y fenómenos extremos, intensificando un panorama global cada vez más complejo y desafiante.

Acercamiento al Problema de Investigación

La escasez hídrica en Argentina y Villa Carlos Paz: entre el cambio climático y la presión turística.

Argentina enfrenta un incremento sostenido de temperaturas y eventos extremos de sequía que han alterado la disponibilidad de agua superficial y subterránea. Este fenómeno impacta de manera crítica en regiones como Villa Carlos Paz, en el Valle de Punilla, donde la disminución de precipitaciones, el deterioro de cuencas y un modelo de ocupación territorial insostenible han intensificado la crisis hídrica.

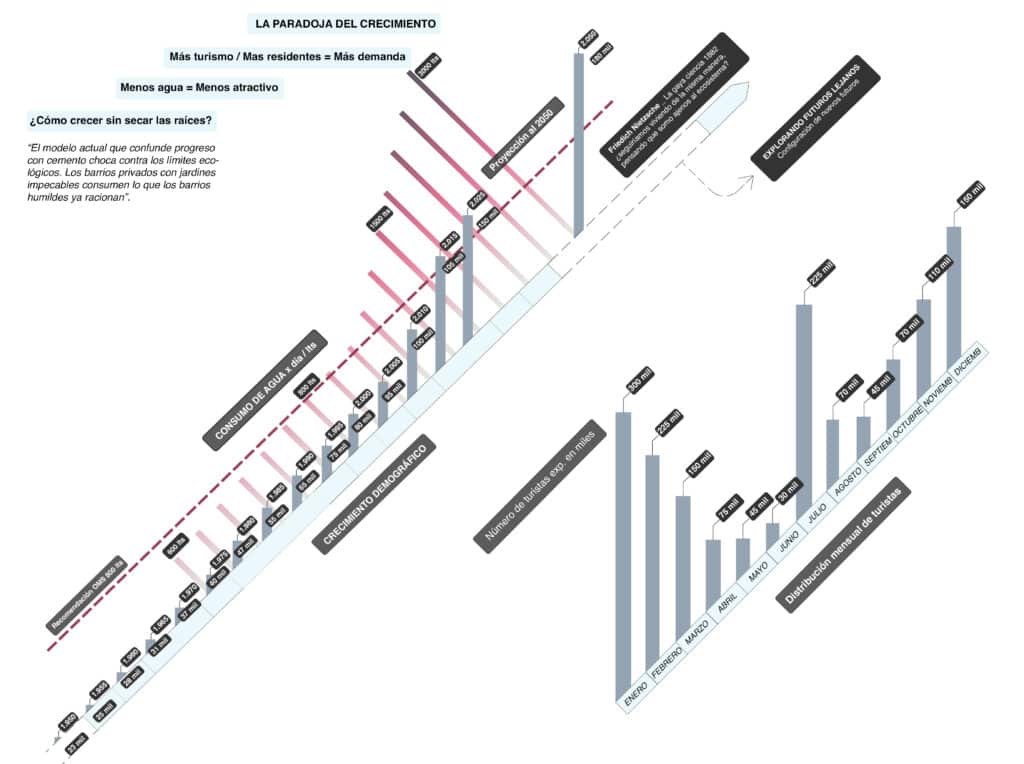

La presión del turismo estacional, que multiplica la población durante el verano, agrava el consumo de agua potable, sobrecarga las infraestructuras y acelera la contaminación del lago San Roque y sus afluentes. A ello se suma la expansión urbana desregulada, que compromete las áreas de recarga hídrica y debilita la capacidad natural de retención del ecosistema.

La problemática excede lo ambiental para convertirse en un desafío territorial, político y cultural. Afrontarla requiere enfoques interdisciplinarios que integren ordenamiento territorial, gestión ambiental y participación comunitaria. Iniciativas como La Memoria del Agua representan un modelo de resiliencia y reparación, al reconocer el valor del agua como actor central en la construcción de futuros sostenibles.

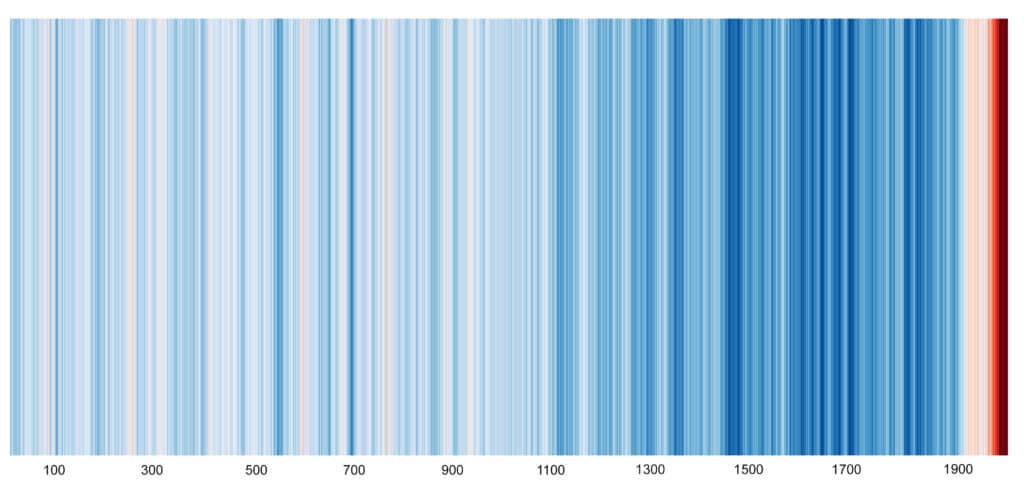

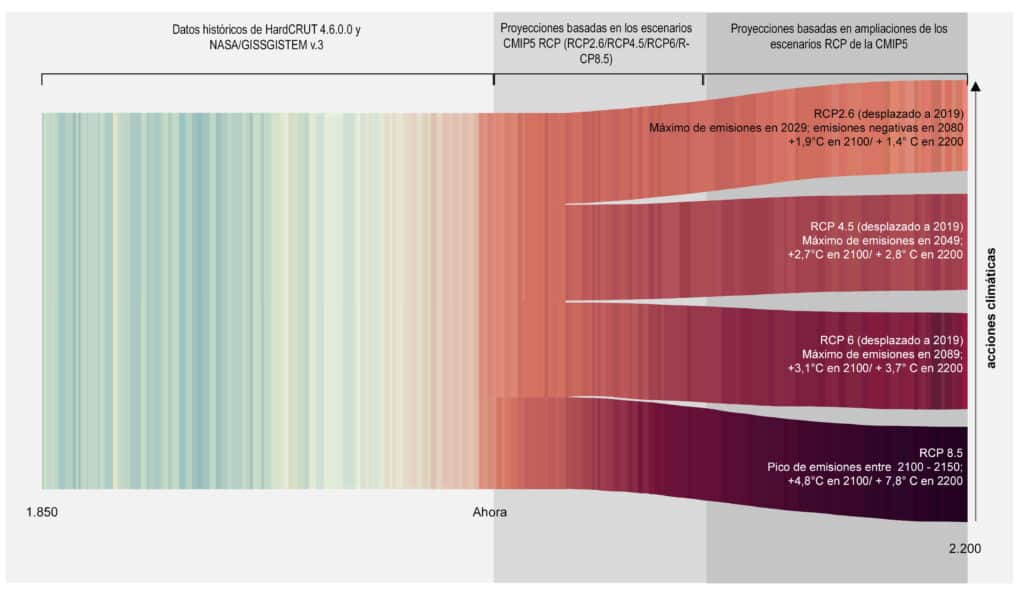

Reelaboración a partir de la información de Graphics and lead scientist: Ed Hawkins, National Centre for Atmospheric Science, University of Reading., National Centre for Atmospheric Science, UoR.

Relaboración propia a partir del diseño de @alxrdk basado en franjas de alerta de datos de @ed_hawkins y meteorología en www.warningstripes.com

El turismo como motor económico y su impacto sobre el recurso hídrico

En Villa Carlos Paz, el turismo se ha consolidado como motor económico y configurador del territorio, apoyado en el atractivo del Lago San Roque y sus afluentes. Esta actividad genera empleo e inversión, pero al mismo tiempo ha intensificado la presión sobre los recursos hídricos, provocando contaminación, procesos de eutrofización y episodios de escasez.

El impacto turístico excede el consumo estacional de agua potable: se expresa también en la expansión inmobiliaria desregulada, el vertido de efluentes sin tratamiento y la degradación de ecosistemas ribereños. Así, el lago, más que un símbolo paisajístico, se convierte en un indicador crítico del desequilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.

Ante este escenario, resulta urgente replantear el modelo turístico desde una perspectiva integral que incorpore la gestión sostenible del agua como eje central. No se trata de restringir la actividad, sino de redefinir su vínculo con el territorio, asegurando que el recurso hídrico, base del atractivo y de la resiliencia urbana, sea protegido como bien común.

Objetivo de la Investigación

Se propone Desarrollar una investigación transdisciplinaria que aborde de forma integral la problemática de la escasez hídrica en Villa Carlos Paz, en el contexto más amplio de las transformaciones socioambientales que atraviesan la provincia de Córdoba y la región centro-norte de Argentina. La investigación busca comprender las interacciones entre el deterioro de los ecosistemas, el aumento de las temperaturas, la presión del turismo y los modelos de ocupación territorial, con el fin de generar un marco teórico-práctico que habilite nuevas formas de habitar y cuidar el agua como bien común.

A través del diseño y aplicación de los Instrumentos de la Memoria Anticipatoria (IMA), dispositivos urbanos y sociales que combinan funciones remediadoras, pedagógicas y simbólicas, el trabajo se propone activar memorias territoriales, prácticas colectivas de resiliencia y nuevas ecologías afectivas que reconfiguren la relación entre comunidad y entorno. Así, el objetivo central no solo radica en diagnosticar y explicar una situación crítica, sino en proponer estrategias creativas, adaptables y de alto valor replicable que articulen saberes científicos, conocimientos locales y políticas públicas orientadas a la restauración hídrica y ecológica.

La investigación asume que el agua no puede ser pensada únicamente desde su dimensión física o utilitaria, sino como un sujeto de memoria, vínculo y transformación social, desde donde se abre la posibilidad de construir un paradigma regenerativo frente a los desafíos del cambio climático y la urbanización desbordada.

Hipótesis

Se propone que, mediante un abordaje integral del territorio de Villa Carlos Paz, que articule análisis históricos, cartográficos y sociales a través de herramientas participativas como los mapeos colaborativos, será posible identificar con precisión las principales fuentes de contaminación hídrica y comprender el impacto del crecimiento urbano y turístico sobre los recursos acuáticos locales. Este conocimiento permitirá diseñar estrategias de mitigación sostenibles, contextualizadas y culturalmente pertinentes, orientadas a la recuperación de cursos de agua, la restauración de cuencas naturales y la protección de la biodiversidad asociada.

Asimismo, se plantea que la incorporación de Soluciones Basadas en la Naturaleza, como la recuperación del humedal El Pantanillo y la implementación de humedales artificiales en zonas clave del territorio, en sinergia con tecnologías ambientales avanzadas, puede favorecer la regeneración de ecosistemas degradados y contribuir al restablecimiento del equilibrio hídrico. Estas tecnologías comprenden sensores de monitoreo ambiental, sistemas digitales de modelado hidrológico, técnicas descentralizadas de tratamiento de aguas residuales, captación pluvial y herramientas de gestión doméstica para la eficiencia y control de calidad del agua. En conjunto, estas acciones buscan sentar las bases de una matriz de gestión hídrica adaptable, replicable y sustentable, con potencial de aplicación en otras regiones afectadas por problemáticas similares.

Pregunta de Investigación

¿De qué manera las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), enmarcadas en una lógica de coevolución entre sistemas preexistentes y propuestas de intervención, pueden contribuir simultáneamente a la mitigación de la escasez y la contaminación hídrica en Villa Carlos Paz, promoviendo la conservación y regeneración de la fauna local, sin alterar la morfología ni la funcionalidad de las cuencas y cursos hídricos naturales?

#02 EJE – MARCO CONCEPTUAL

El agua como memoria social y sensorial

Villa Carlos Paz encuentra en el agua no solo su origen geográfico, sino también la huella vital que articula su identidad ecológica, social y cultural. En un presente marcado por la fragmentación ambiental, el retorno a la memoria hídrica se plantea como un recurso activo de regeneración, más que como una evocación nostálgica.

Desde la filosofía de Henri Bergson, esta memoria se manifiesta en distintas dimensiones: la memoria vital, que sostiene la continuidad del devenir urbano; la memoria táctica, que reconoce en el comportamiento del agua un saber práctico para orientar el diseño y la gestión territorial; y la memoria del hábito, que exige transformar prácticas extractivas en vínculos regenerativos con el paisaje.

En esta perspectiva, el agua trasciende su condición de recurso para convertirse en testigo y agente del territorio. Su fluir revela fracturas, pero también abre posibilidades de recomposición, invitando a repensar la ciudad como un organismo en movimiento, capaz de aprender de su pasado para proyectar un futuro más sensible y sostenible.

La Memoria Anticipatoria

Finalmente, en el marco de esta investigación, se introduce el concepto de memoria anticipativa, una noción que, si bien no está formulada explícitamente por Bergson, se plantea como una extensión interpretativa de su pensamiento sobre la duración, el devenir y la creatividad del tiempo. Esta memoria anticipativa no se limita a conservar el pasado ni a repetir lo aprendido, sino que actúa como una forma activa de proyectar el porvenir. Es una memoria creativa, abierta, que reconfigura los aprendizajes pasados en función de las necesidades ecológicas, sociales y territoriales del presente.

Desde esta perspectiva, la regeneración ecológica no es un simple retorno a un estado anterior, sino un proceso dinámico y proyectual donde el agua como archivo vivo del paisaje se convierte en mediadora entre lo que fue y lo que puede ser. Se propone, entonces, concebir el agua no solo como un recurso natural o un elemento paisajístico, sino como una agente de diseño del futuro, capaz de articular memorias diversas en un horizonte sostenible.

Reconocimiento Hídrico – Contextualización

El sistema hídrico argentino, diverso y estratégico, configura tanto la geografía física como las dinámicas socioeconómicas y ecológicas del país. Desde los glaciares patagónicos, que funcionan como reservas continentales de agua dulce, hasta la Cuenca del Plata, una de las más grandes del mundo, el agua moldea el territorio y sustenta actividades productivas, energéticas y de integración regional.

No obstante, este sistema enfrenta crecientes desafíos. En la región andina, el retroceso de glaciares amenaza el caudal de ríos clave, mientras que en la Cuenca del Plata se evidencian problemas de contaminación, deforestación y desequilibrios hidrológicos. El Delta del Paraná, con funciones ecosistémicas esenciales, se encuentra especialmente vulnerable frente a incendios, urbanización descontrolada y presiones de infraestructura intensiva.

Más que un simple recurso, el agua en Argentina debe entenderse como un sistema socio-ecológico cargado de significados, memorias y conflictos. El reto principal es avanzar hacia una ética territorial que reconozca su papel vital en la regeneración ecosistémica, la justicia ambiental y la sostenibilidad a largo plazo.

Reconocimiento Geomorfológico

El paisaje debe entenderse como un sistema dinámico en constante transformación, resultado de la interacción entre factores naturales y antrópicos. En este marco, el estudio geomorfológico se convierte en una herramienta esencial para comprender la estructura del territorio y anticipar escenarios de riesgo, especialmente en contextos como Villa Carlos Paz, donde el turismo intensivo, la urbanización y el cambio climático incrementan la presión sobre los sistemas naturales.

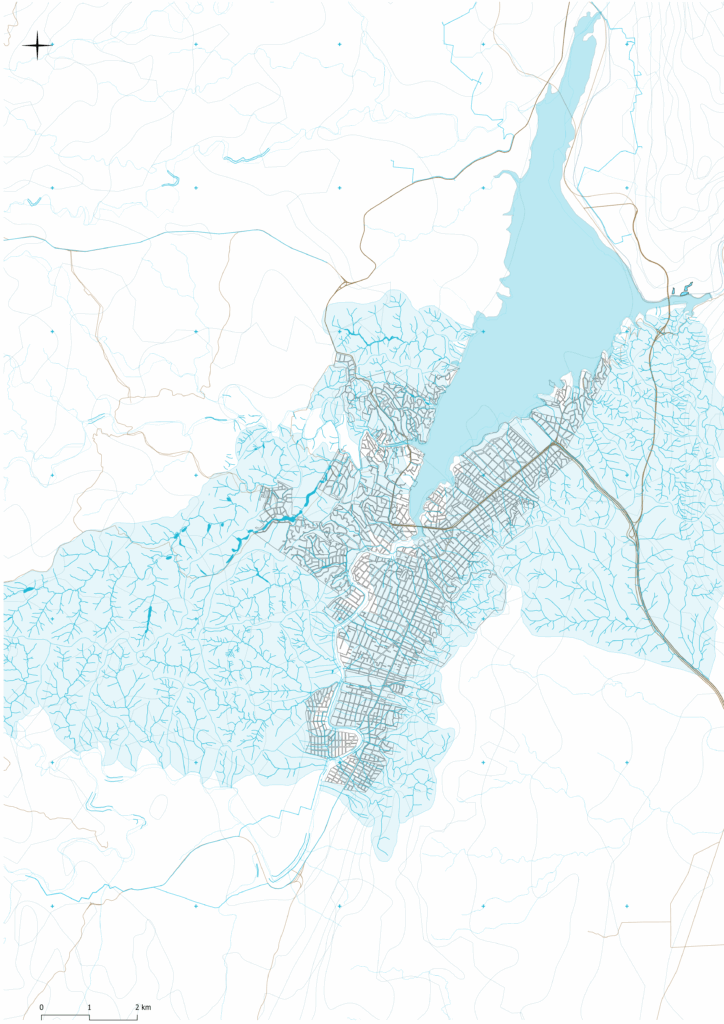

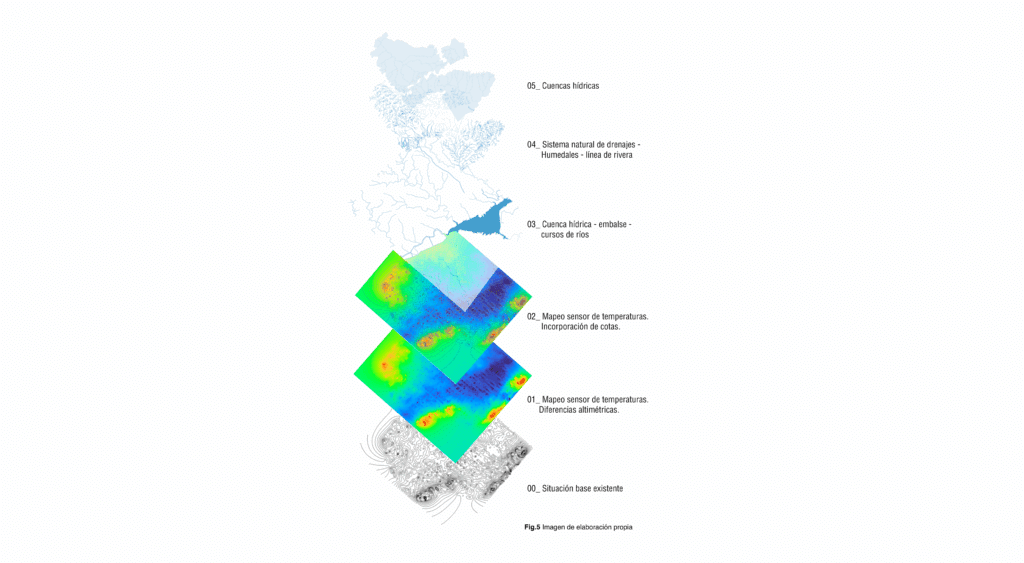

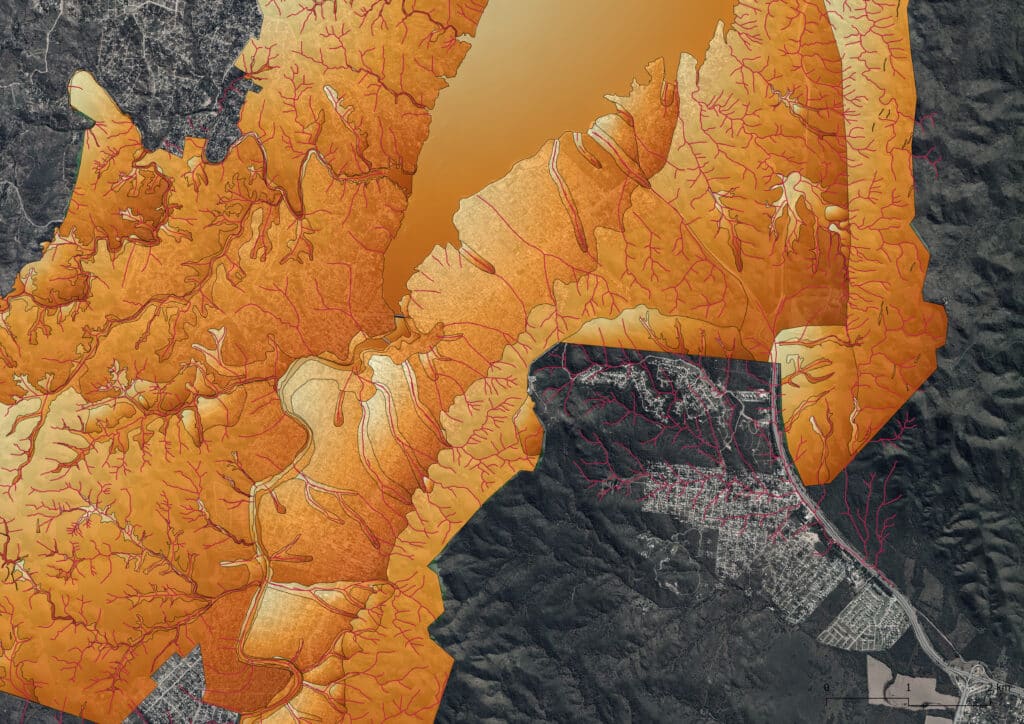

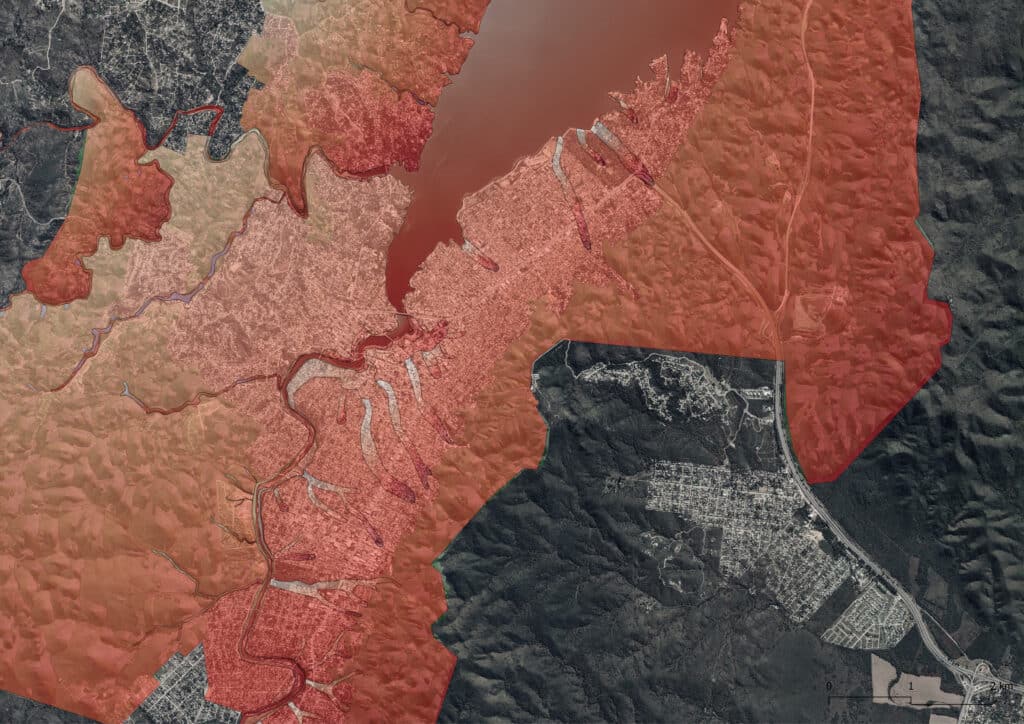

El análisis detallado del relieve, apoyado en altimetría, sensores térmicos y modelado digital, permite identificar patrones de escorrentía, zonas vulnerables a erosión o inundación y áreas críticas para la conservación hídrica. Esta información, al integrarse en diagnósticos multiescalares, orienta decisiones en ordenamiento territorial, gestión de humedales y diseño de infraestructuras resilientes.

Así, la geomorfología trasciende la mera descripción del paisaje para constituirse en una herramienta predictiva y preventiva, clave en la transición hacia modelos de desarrollo sostenibles que reconozcan los límites físicos del territorio y promuevan la armonía entre dinámicas naturales y actividades humanas.

¿Cómo puede el reconocimiento del agua como escultor del territorio y elemento narrativo contribuir al diseño de nuevas estrategias urbanas y ambientales que fomenten la convivencia armónica y sostenible entre las dinámicas naturales del río y las necesidades urbanas?

#03 EJE – CONTEXTO LOCAL

Situación geográfica

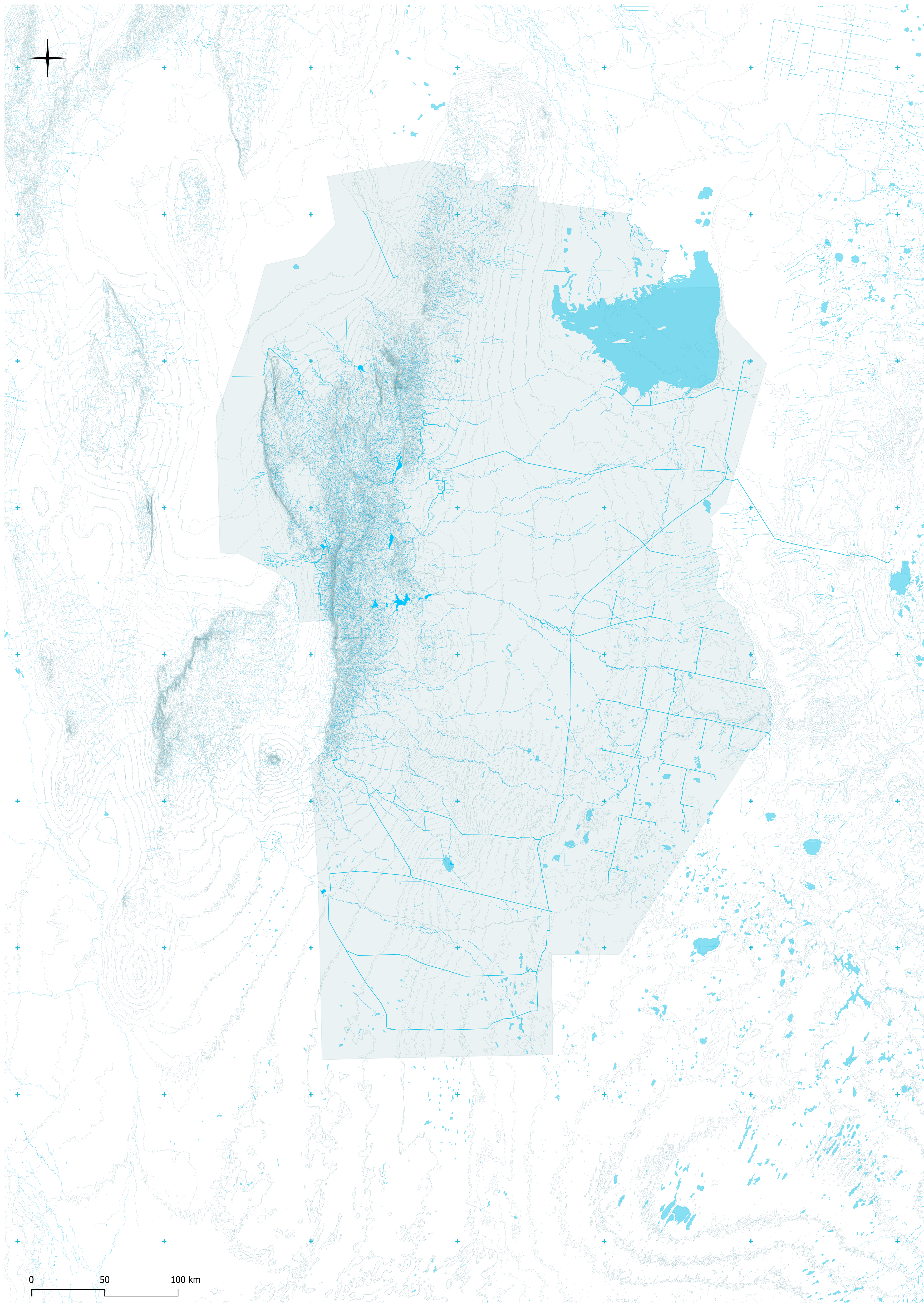

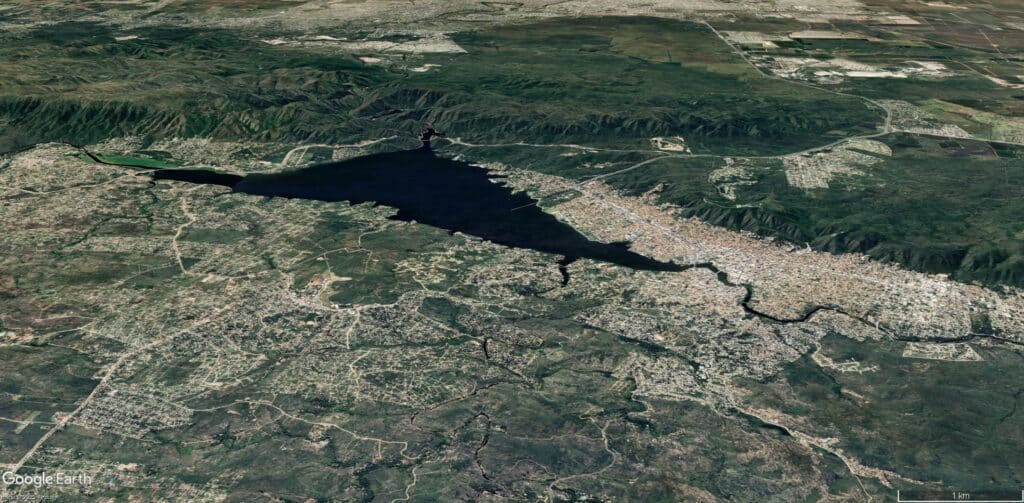

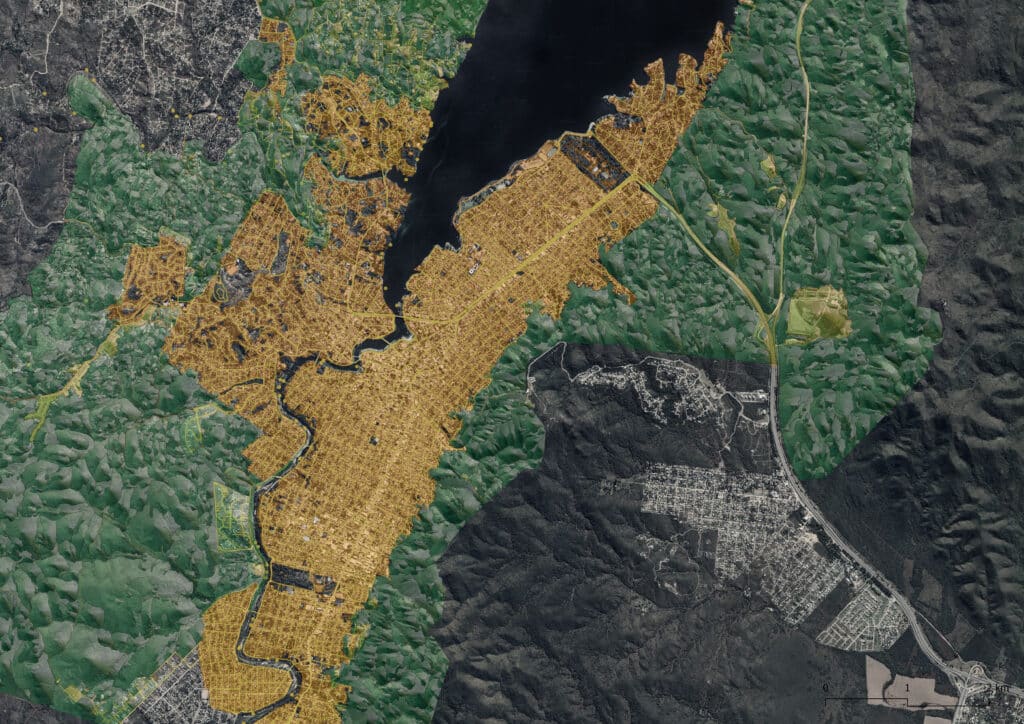

Villa Carlos Paz, ubicada en el centro del Valle de Punilla y a orillas del Lago San Roque, se configura como un territorio de gran relevancia ecológica y socioeconómica. Su emplazamiento serrano, caracterizado por pendientes pronunciadas, suelos frágiles y cursos de agua de régimen pluvial-torrencial, define un entorno ambientalmente vulnerable y altamente condicionado por fenómenos de crecidas estivales.

La ciudad ocupa una posición estratégica dentro de la cuenca alta del Lago San Roque, principal fuente de abastecimiento de agua potable para más de 1,5 millones de habitantes del Gran Córdoba. Esta centralidad convierte al territorio en un nodo crítico donde confluyen intereses recreativos, turísticos y de provisión de agua, lo que plantea desafíos significativos para su gestión y sostenibilidad.

Hidrología y Calidad del agua

La cuenca alta que alimenta al embalse San Roque presenta un régimen hidrológico de carácter pluvio–torrencial, los cauces serranos en particular los ríos San Antonio, Cosquín y afluentes menores muestran respuestas rápidas a eventos convectivos estivales, con picos de caudal pronunciados y estiajes marcados en la estación fría. Estas dinámicas condicionan no sólo la disponibilidad hídrica estacional sino también el transporte de sedimentos y nutrientes hacia el embalse, procesos que han favorecido históricamente la eutrofización del espejo de agua. La literatura técnica y los programas locales de monitoreo identifican floraciones recurrentes de cianobacterias y variaciones en indicadores tróficos que afectan usos recreativos y requieren ajustes operativos en la potabilización de agua para el Gran Córdoba; por tanto, la calidad del agua emerge como un elemento central en la gestión de la cuenca y en la provisión segura del recurso.

Perfil Socio-económico y demanda de recursos

Villa Carlos Paz presenta una estructura socioeconómica fuertemente orientada a los servicios turísticos, con encadenamientos hacia alojamiento, gastronomía, entretenimiento estacional y comercio minorista. La base demográfica definida por el Censo 2022, se complementa con una población flotante significativa en temporada alta (verano y Semana Santa), que altera de manera sensible la demanda de agua potable, saneamiento, energía y gestión de residuos. Esta dualidad entre población residente y afluencia temporal obliga a dimensionar infraestructura y operaciones con picos y valles de consumo, más que con promedios anuales. Desde el punto de vista del abastecimiento hídrico, la ciudad funciona como un nodo que depende del equilibrio del sistema San Roque – Suquía; la presión turística amplifica el consumo per cápita y la generación de efluentes, en especial en la franja peri lacustre y corredores viales de mayor intensidad. En estos escenarios, la elasticidad operacional de las plantas potabilizadoras, las redes de distribución y los emisarios cloacales resulta crítica para sostener la calidad del servicio sin deteriorar la calidad del agua del embalse, que ya exhibe sensibilidad trófica en períodos cálidos.

Riegos, vulnerabilidad y gobernanza de la cuenca

Las condiciones topográficas y meteorológicas vuelven a la ciudad y a su entorno especialmente susceptibles a tres vectores de riesgo: A eventos hidrometeorológicos extremos (crecidas súbitas y escorrentías concentradas), B degradación de la calidad del agua por aportes difusos y puntuales, y C pérdida de resiliencia ecosistémica por fragmentación del paisaje y eventos de perturbación (incendios, deslaves). Estas vulnerabilidades se interrelacionan con factores institucionales: la gobernanza de la cuenca requiere coordinación interjurisdiccional, monitoreo continuo y canales de participación ciudadana que logren traducir conocimiento técnico en decisiones de gestión (planes de ordenamiento, control de vertidos, incentivos para prácticas agrícolas sostenibles). En este sentido, la implantación de instrumentos o dispositivos de gobernanza basados en la cuenca que integren indicadores hidrológicos y de calidad, programas de saneamiento y estrategias de comunicación de riesgo, resulta imprescindible para reducir la exposición y la sensibilidad del sistema socio-ecológico local.

#04 EJE – RESULTADOS Y ANÁLISIS

Diagnósticos de Villa Carlos Paz

El análisis integral de la cuenca del Lago San Roque y de Villa Carlos Paz revela un escenario crítico de tensiones socioambientales donde confluyen procesos naturales, impactos antrópicos y deficiencias de gobernanza. La crisis hídrica y ecológica actual se explica principalmente por la degradación de la calidad del agua y la fuerte presión turística sobre el territorio.

En cuanto a la calidad del agua, el embalse enfrenta un proceso de eutrofización crónica derivado de descargas cloacales insuficientemente tratadas, contaminación agrícola y aporte de sedimentos. Las recurrentes floraciones de cianobacterias representan no solo un desequilibrio ecológico, sino también un riesgo sanitario y económico, ya que obligan a intensificar procesos de potabilización y generan costos crecientes para el sistema de abastecimiento.

Por otra parte, la actividad turística, que multiplica la población local durante el verano, incrementa la demanda de agua potable, la producción de residuos y la saturación de infraestructuras urbanas. Esta paradoja convierte al agua y al lago, principales atractivos turísticos, en receptores de los impactos negativos de la propia actividad, acentuando la vulnerabilidad hídrica de la región.

Mapa de elaboración propia a través de Qgis y PS.

(Cabrera y Willink 1980).

Elaboración propia a partir de MDE y cartografía oficial.

Peligrosidad

Villa Carlos Paz se encuentra en una región serrana con una vegetación predominantemente xerófila (adaptada a la sequía), lo cual la hace propensa a incendios forestales. La topografía irregular de las sierras, combinada con períodos de altas temperaturas, baja humedad y vientos fuertes, crea condiciones altamente favorables para la propagación del fuego.

_Alteran el régimen hidrológico, aumentando el escurrimiento superficial y reduciendo la capacidad de retención de agua del suelo, lo que puede derivar en erosión acelerada y pérdida de suelo fértil.

_Interrumpen procesos de sucesión ecológica, afectando la estructura y composición de las comunidades vegetales y animales.

_Liberan carbono a la atmósfera, contribuyendo al cambio climático y afectando la calidad del aire local.

La pérdida de cobertura vegetal debido a incendios recurrentes disminuye la resiliencia del ecosistema y favorece la invasión de especies oportunistas, afectando la regeneración de especies autóctonas y la estabilidad del suelo.

Contaminación del agua y efluentes

La calidad del agua del Lago San Roque es un tema crítico, ya que este cuerpo de agua recibe aportes de varias subcuencas, algunas de las cuales están sujetas a descargas de aguas residuales sin tratamiento adecuado. Los problemas de contaminación del agua en Villa Carlos Paz son multifactoriales:

_Efluentes domésticos y comerciales

_Nutrientes y eutrofización

_Contaminantes físicos y químicos

Pérdida de Biodiversidad

La pérdida de biodiversidad en Villa Carlos Paz está directamente asociada a la fragmentación de hábitats y la introducción de factores de estrés en los ecosistemas. Factores clave que contribuyen a la disminución de la biodiversidad son:

_Expansión urbana y presión turística

_Erosión del suelo y pérdida de vegetación nativa

_Introducción de especies invasoras

#05 EJE – PROPOSITIVO

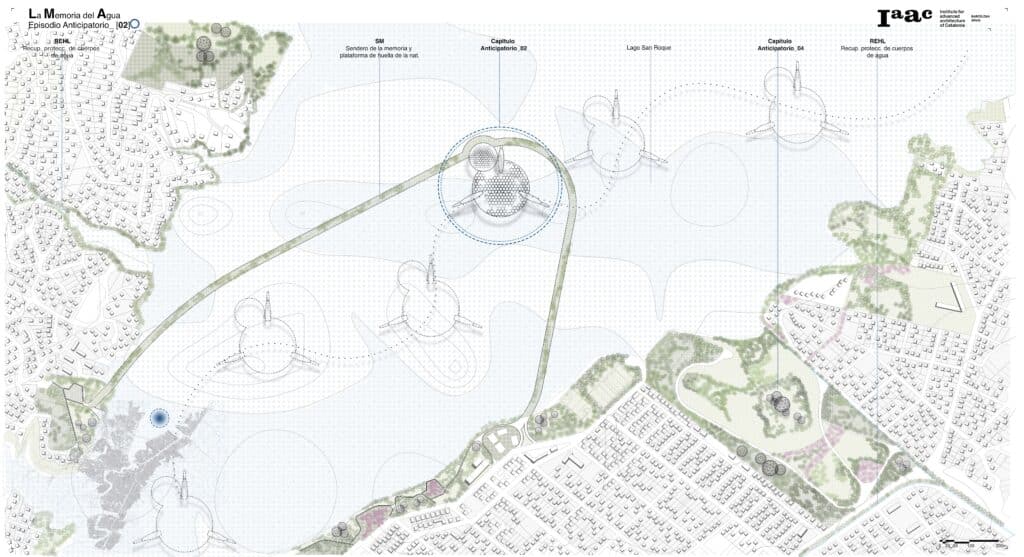

El agua como conexión – Tejiendo Memorias y futuro

Villa Carlos Paz, emplazada en el corazón de las Sierras de Córdoba y a orillas del lago San Roque, se erige como un nodo estratégico dentro de la compleja red hídrica del país. Su localización geográfica, a la vez privilegiada y vulnerable, convierte a la ciudad en un epicentro natural desde donde se irradian dinámicas que trascienden lo estrictamente local y alcanzan una escala regional y nacional. En este sentido, pensar a Villa Carlos Paz únicamente como un punto en el mapa sería reducir su potencial transformador: más que un enclave geográfico, se configura como un tejido vivo, un sistema en expansión que articula naturaleza, sociedad y territorio, proyectando su influencia hacia toda la provincia de Córdoba y, en un movimiento aún mayor, hacia la totalidad de Argentina.

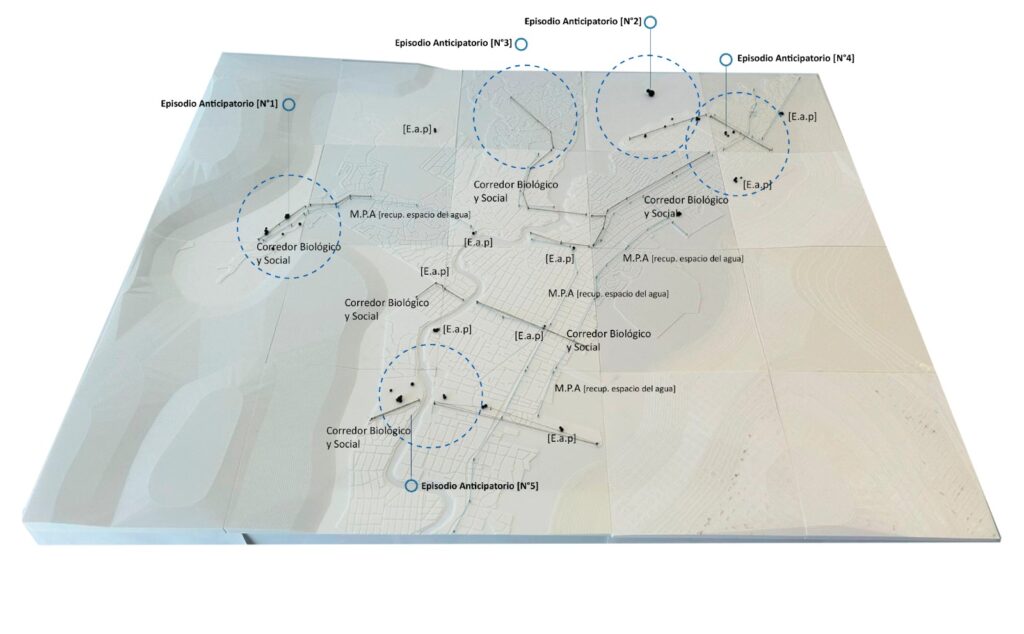

Esta visión inaugura lo que aquí se denomina TEMPORADA ANTICIPATORIA 01, un marco conceptual y proyectual que reconoce al agua como elemento unificador y estructurante. Lejos de concebirse como un simple recurso, el agua se convierte en el hilo conductor que enlaza a Villa Carlos Paz con su entorno inmediato, ríos serranos, cuencas y ecosistemas ribereños, y con la gran red hídrica nacional. En este sentido, la temporada anticipatoria no es una metáfora abstracta, sino una estrategia activa para enfrentar dos de los mayores desafíos contemporáneos: la contaminación y la escasez de agua.

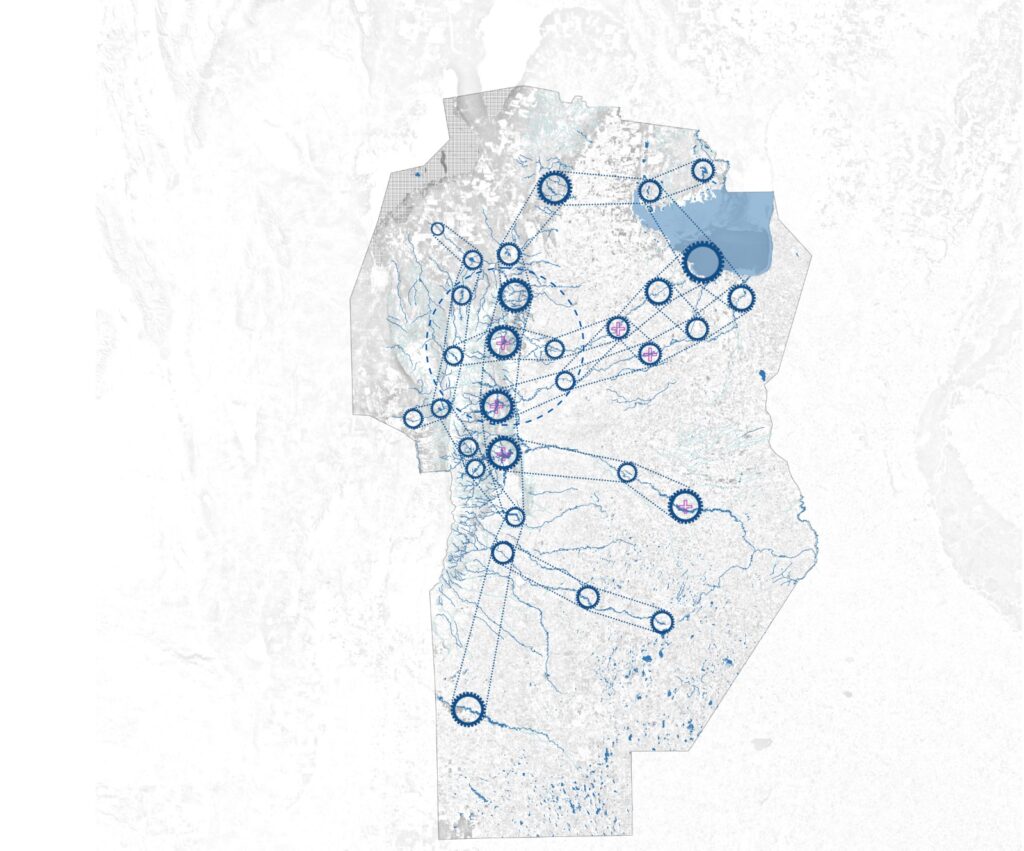

Bajo esta perspectiva, Villa Carlos Paz se convierte en el motor inicial de una transformación proyectual que busca regenerar las relaciones entre el ser humano y su ambiente acuático. El punto de partida local no es un límite, sino una palanca de acción. Desde allí se abre un despliegue territorial que permite comprender a la ciudad como un buffer ecológico y social, una interfaz dinámica entre lo local y lo nacional. Este buffer no solo atenúa impactos ambientales y sociales, sino que activa procesos de restauración y resiliencia capaces de irradiar nuevas formas de habitar y gestionar el agua.

El concepto de episodios anticipatorios plantea intervenciones estratégicas orientadas a revertir dinámicas de escasez y contaminación hídrica mediante acciones integradas, como la recuperación de humedales, el saneamiento de cuencas o infraestructuras de fitorremediación. Estas iniciativas, aunque localizadas, forman parte de una red articulada de regeneración ecológica que trasciende lo inmediato para proyectarse a escalas territoriales más amplias.

En este marco, Villa Carlos Paz se configura como un laboratorio de anticipación, donde las estrategias locales no solo buscan responder a la crisis hídrica del lago San Roque y de los ríos serranos, sino también generar conocimiento y prácticas replicables en Córdoba y otras regiones de Argentina.

El capítulo proyectual subraya que la gestión sostenible del agua puede comenzar en este territorio específico, para luego expandirse como un tejido regenerador a escala nacional. La Temporada Anticipatoria 01 representa así el punto de partida de un proceso de transformación orientado a reimaginar las dinámicas ecológicas y enfrentar la crisis hídrica contemporánea.

La provincia de Córdoba, atravesada por un entramado complejo de cuencas serranas, llanuras y humedales, se convierte en el primer espacio de expansión del sistema anticipatorio iniciado en Villa Carlos Paz. Si en el plano nacional la ciudad es entendida como el epicentro de un tejido vivo, en la escala provincial se manifiesta como una interfaz activa, un territorio capaz de articular las dinámicas locales del lago San Roque y de los ríos serranos con procesos de mayor alcance en el centro y norte de la provincia.

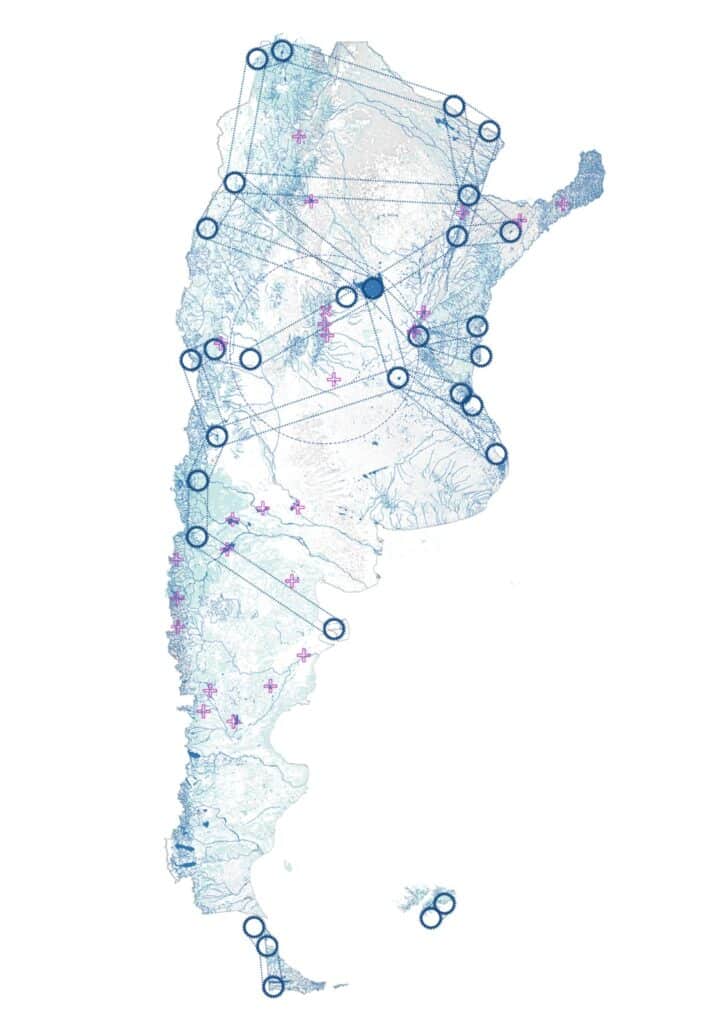

El mapa de Argentina se presenta aquí no solo como una representación geográfica, sino como la proyección de un sistema vivo en expansión cuyo epicentro es Villa Carlos Paz. Desde este punto, ubicado en el corazón de Córdoba, el territorio comienza a desplegarse como un buffer ampliado, capaz de absorber, transformar y redistribuir dinámicas ecológicas que impactan en todo el país.

Este buffer nacional no se concibe como una frontera rígida ni como un simple esquema de conexiones, sino como una membrana activa que regula, protege y comunica. Así como Villa Carlos Paz funciona como interfaz entre la cuenca serrana y la ciudad, el mapa de Argentina se interpreta como una extensión de esa lógica: un espacio donde cada cuenca, cada río y cada humedal forman parte de un tejido interdependiente, en el cual los procesos locales repercuten inevitablemente en las escalas regional y nacional.

En esta lectura, el mapa se transforma en un instrumento anticipatorio: permite visualizar cómo los episodios proyectuales iniciados en Villa Carlos Paz, desde estrategias de saneamiento y restauración de cuencas hasta dispositivos de fitorremediación, pueden ser replicados, adaptados y escalados hacia otros contextos del país. La contaminación y la escasez de agua no son problemas aislados, sino síntomas compartidos de un sistema hídrico tensionado; por lo tanto, la propuesta de VCP se presenta como un modelo catalizador, capaz de irradiar soluciones hacia diferentes geografías, cada una con sus particularidades, pero unidas por un mismo desafío.

De este modo, el mapa de Argentina no se limita a mostrar límites provinciales o divisiones políticas, sino que propone una visión ecológica del territorio: un gran organismo hídrico que se articula desde un nodo inicial en Córdoba y se despliega hacia todo el país. Villa Carlos Paz se convierte, así, en el primer pulso de una red regenerativa, un laboratorio de anticipación cuyos aprendizajes y episodios se expanden más allá de lo local para integrarse en una estrategia nacional de resiliencia frente a la crisis hídrica.

Por lo tanto, el buffer desde Villa Carlos Paz no se limita a ser una respuesta localizada a las problemáticas de Villa Carlos Paz, sino que se configura como una propuesta nacional. Desde este nodo serrano se proyecta un cambio de paradigma: comprender al agua no únicamente como recurso, sino como memoria que guarda la historia del territorio, como acción que moviliza a la sociedad, y como regeneración que abre posibilidades de futuro. Bajo esta mirada, lo que comienza en Córdoba se expande hacia todo el país, irradiando una nueva manera de relacionarnos con los ecosistemas hídricos y con nuestra propia cultura del agua.

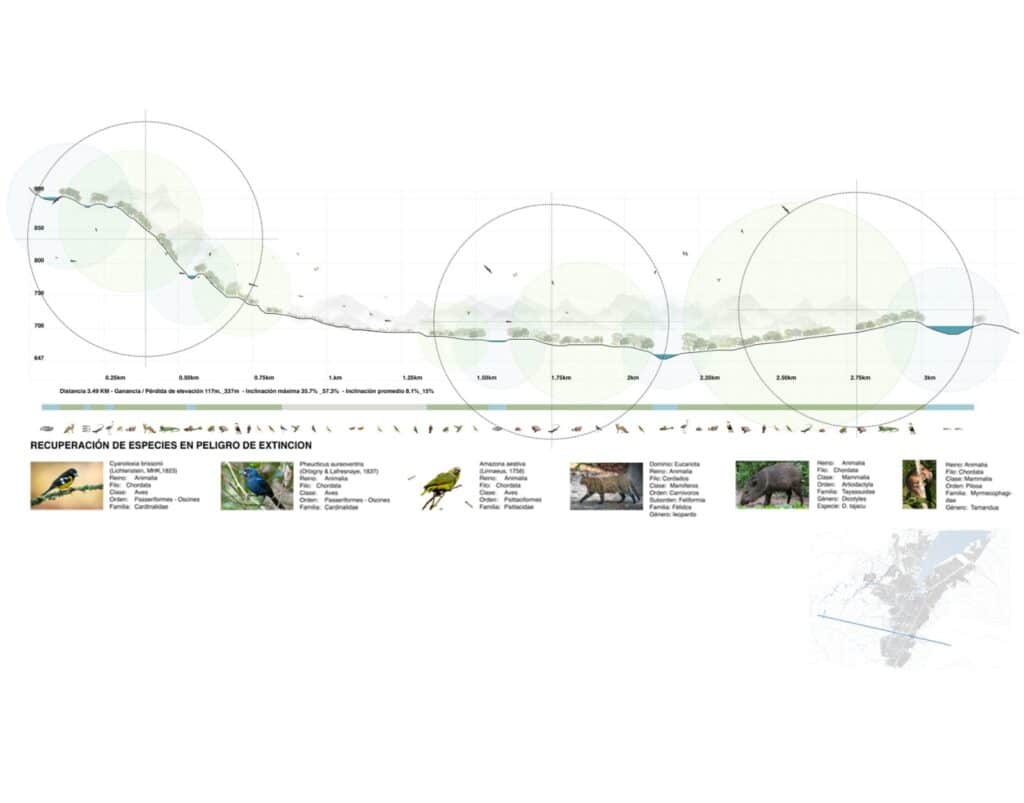

Fig.26 El corte revela el territorio como un corredor ecológico: una secuencia de episodios donde paisaje, agua y biodiversidad se entrelazan. Cada radio de influencia es un espacio de regeneración, donde la recuperación de especies en peligro de extinción se convierte en motor de resiliencia para toda la cuenca. Imagen de elaboración propia.

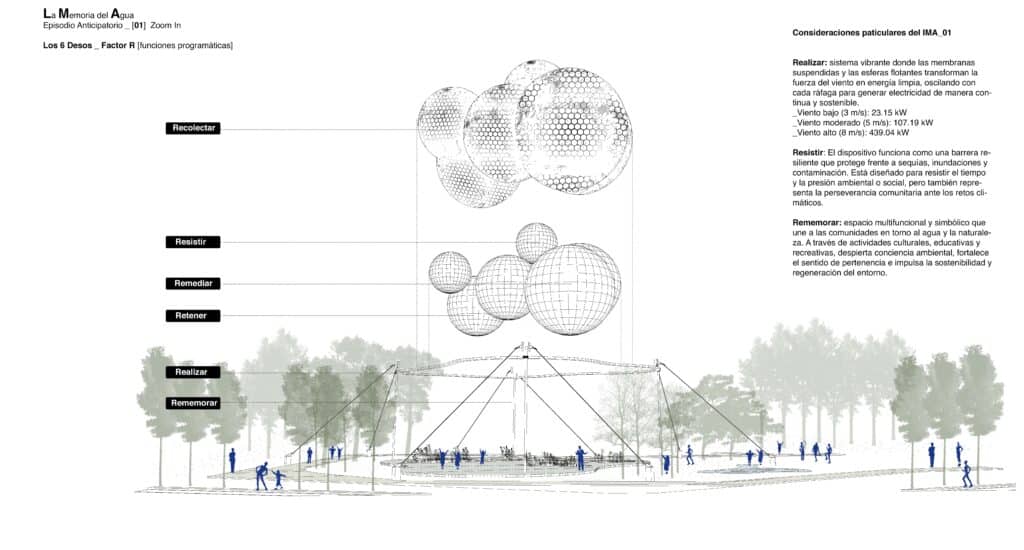

El Factor R – Los seis grandes Deseos

Los Seis Grandes Deseos

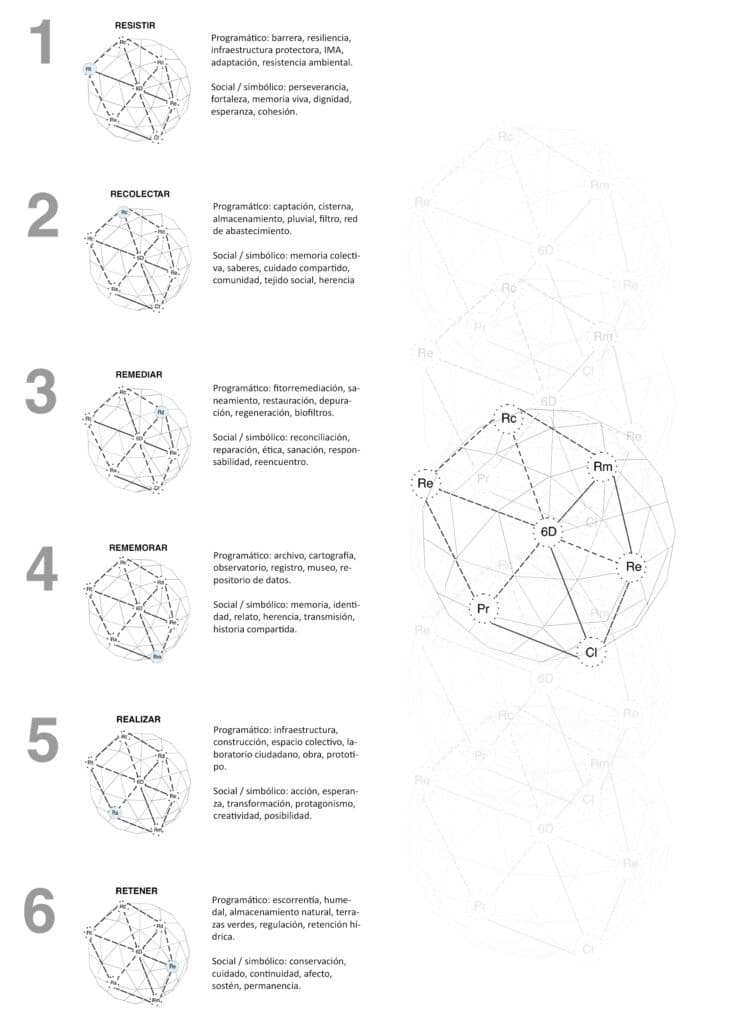

Al proyecto lo estructuran los deseos del Factor R, que surgen como principios guía, no solo técnicos, sino también humanos. Cada uno de estos deseos, resistir, recolectar, remediar, rememorar, realizar y retener tienen una dualidad que combina una función programática con un impacto en la sociedad.

Por ejemplo, el deseo de resistir se manifiesta en el IMA (instrumento de la memoria anticipatoria) para actuar como barrera resiliente frente a adversidades como sequías, inundaciones o contaminación. Estos instrumentos no solo son capaces de soportar la presión ambiental o social, sino que, representan la perseverancia de la comunidad.

De manera similar, los otros deseos se transforman en conceptos tanto técnicos como simbólicos.

Recolectar; se manifiesta en sistemas de captación y almacenamiento de agua (especies de cisternas comunitarias, plataformas de captación pluvial, filtros naturales), que aseguran la disponibilidad en contextos de escasez. Pero también significa recolectar saberes, memorias y experiencias colectivas. Así, la función programática del agua se combina con la capacidad de la sociedad de reunir sus fragmentos dispersos para conformar un tejido común.

El deseo de remediar aparece en programas de fitorremediación y saneamiento comunitario, donde la naturaleza se convierte en aliada para limpiar y restaurar lo dañado. Más allá de la técnica, remediar es un acto social y ético: es la voluntad de reconocer errores, reparar heridas y regenerar vínculos con el territorio. Cada acción de saneamiento es también un gesto de reconciliación con el agua y con la memoria del lugar.

Rememorar se traduce en espacios de memoria hídrica y cultural (observatorios, cartografías vivas, archivos ciudadanos), donde se registran tanto los procesos naturales como las historias comunitarias. Recordar es resistir al olvido: rememorar instala la idea de que el agua no solo se consume, sino que también se narra, se guarda y se transmite como herencia. Programáticamente son repositorios de información, pero simbólicamente son custodios de identidad.

Realizar se concreta en infraestructuras comunitarias y espacios colectivos de creación, donde los deseos se transforman en acciones tangibles: pasarelas, centros de encuentro, laboratorios ciudadanos. Realizar es darle forma a la esperanza, pasar de la idea a la obra, del concepto al gesto concreto. Cada acción realizada es la confirmación de que la transformación ambiental y social es posible, y que la comunidad es protagonista de su propio destino.

Retener aparece en sistemas de control de escorrentías, humedales restaurados, terrazas verdes y dispositivos de almacenamiento natural, que ayudan a regular el ciclo del agua. Pero también significa retener afectos, aprendizajes y prácticas que sostienen la continuidad de la vida comunitaria. No es acumular, sino conservar lo esencial para que el futuro no se quiebre. Retener es cuidar lo que no debe perderse, tanto en lo ecológico como en lo humano.

Villa Carlos Paz opera como el catalizador primario de una reconfiguración proyectual orientada a restablecer las dinámicas entre la sociedad y su entorno hídrico. La escala local no constituye una restricción, sino más bien una plataforma de intervención estratégica. A partir de este núcleo, el proyecto se expande en un despliegue escalar que conceptualiza a la ciudad como una zona de amortiguamiento socio-ecológica, funcionando como una interfaz activa entre lo regional y lo nacional. Esta estructura de transición no solo mitiga perturbaciones ambientales y tensiones sociales, sino que promueve mecanismos de restauración y resiliencia con la capacidad de propagar nuevos paradigmas de ocupación territorial y gestión hidrográfica.

#Episodio Anticipatorio [01]

“Humedal el Pantanillo”

¿Qué sucede cuando un ecosistema vital se encuentra en el corazón de una ciudad, codiciado por el avance urbano? El humedal El Pantanillo, en Villa Carlos Paz, es el vivo ejemplo de esta tensión.

Este espacio es mucho más que un terreno; es un reservorio incalculable de biodiversidad y un regulador natural crucial para el equilibrio hídrico de la zona, protegiendo desde las sierras hasta el lago San Roque. Sin embargo, su valor ambiental ha sido históricamente opacado por intereses económicos e inmobiliarios, que buscan fragmentarlo y urbanizarlo, borrando no solo un ecosistema único sino también la memoria del territorio.

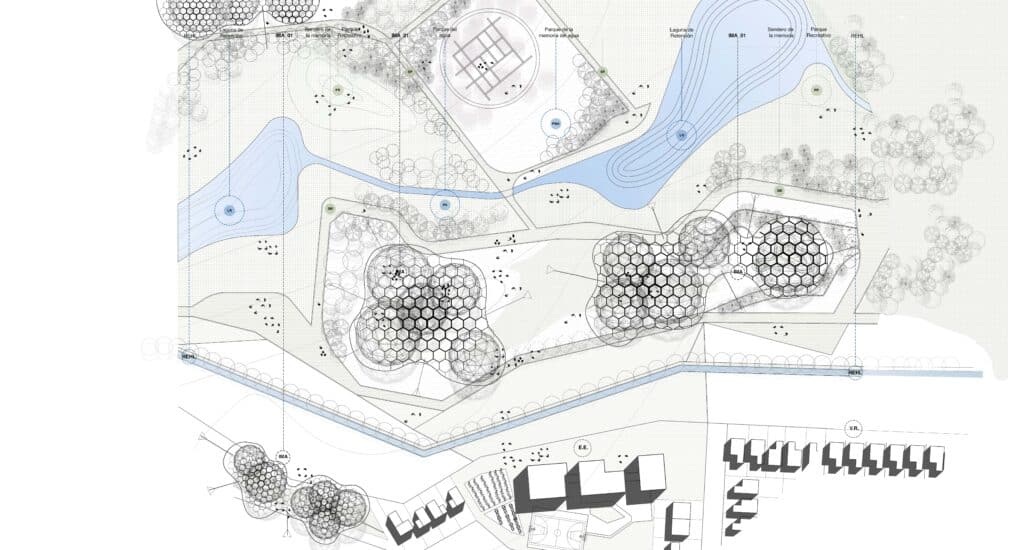

Frente a esta amenaza, surge una propuesta esperanzadora: un proyecto anticipatorio que no busca imponer, sino escuchar y potenciar lo que ya existe. Se trata de una intervención sensible que reconoce el agua, la vida, la vegetación nativa y las huellas humanas para articularlas en un sistema resiliente.

El objetivo es triple:

- Resistir la presión urbana externa.

- Remediar el daño ya causado.

- Regenerar y proyectar nuevas formas de convivencia entre la naturaleza y la sociedad.

El Pantanillo no es solo un caso de conservación; es un faro de regeneración urbana, un ejemplo de cómo podemos desarrollar nuestras ciudades integrando y respetando los ecosistemas que las sostienen

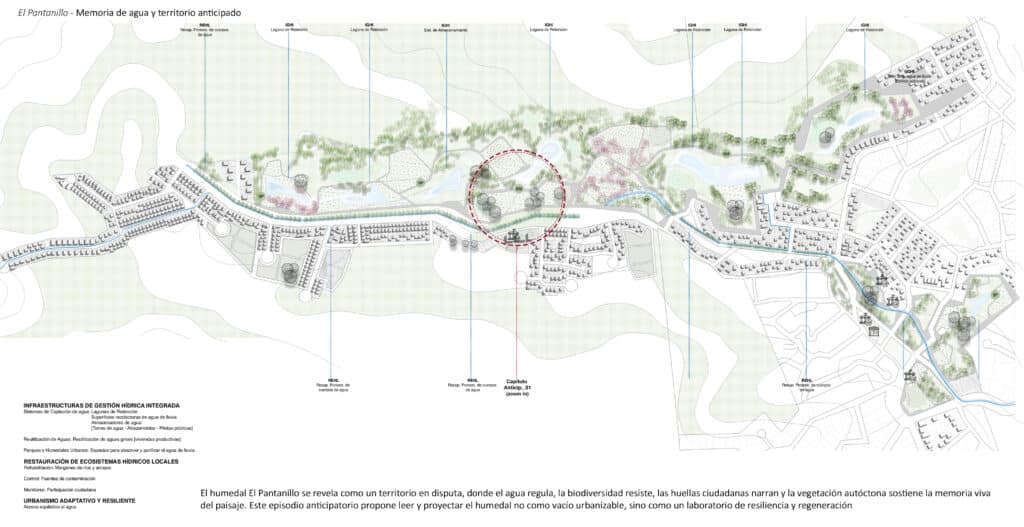

El Pantanillo: memoria de agua y territorio anticipado

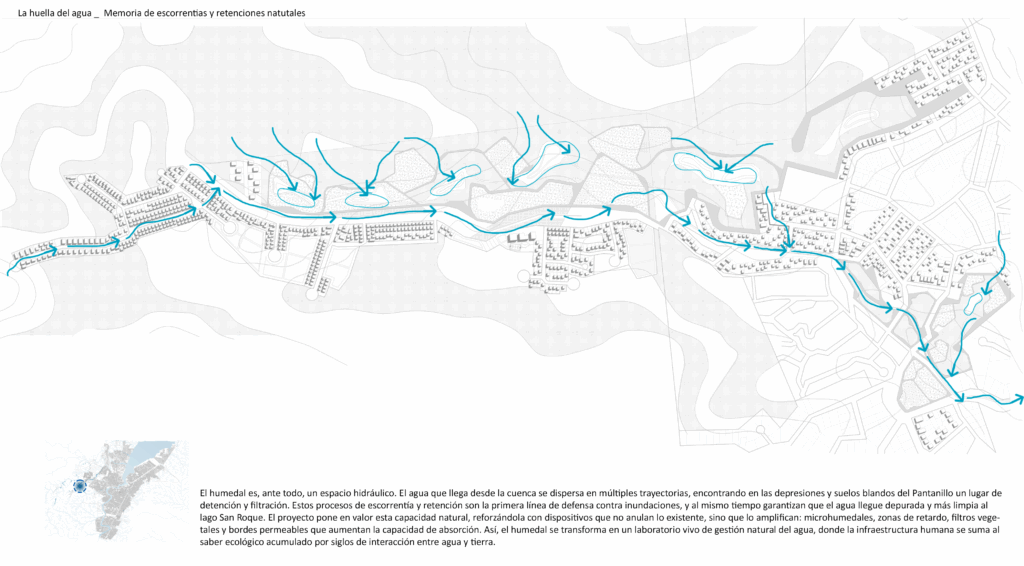

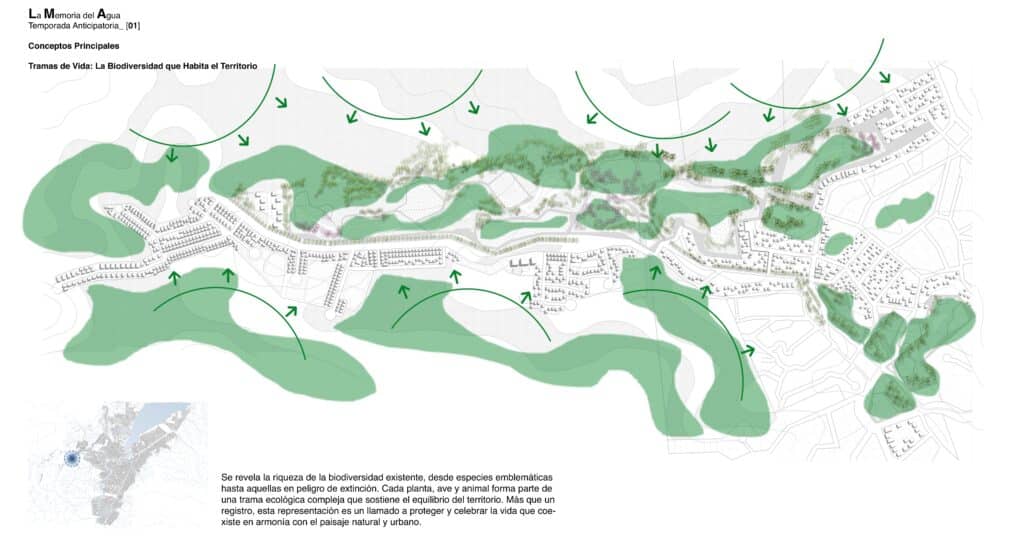

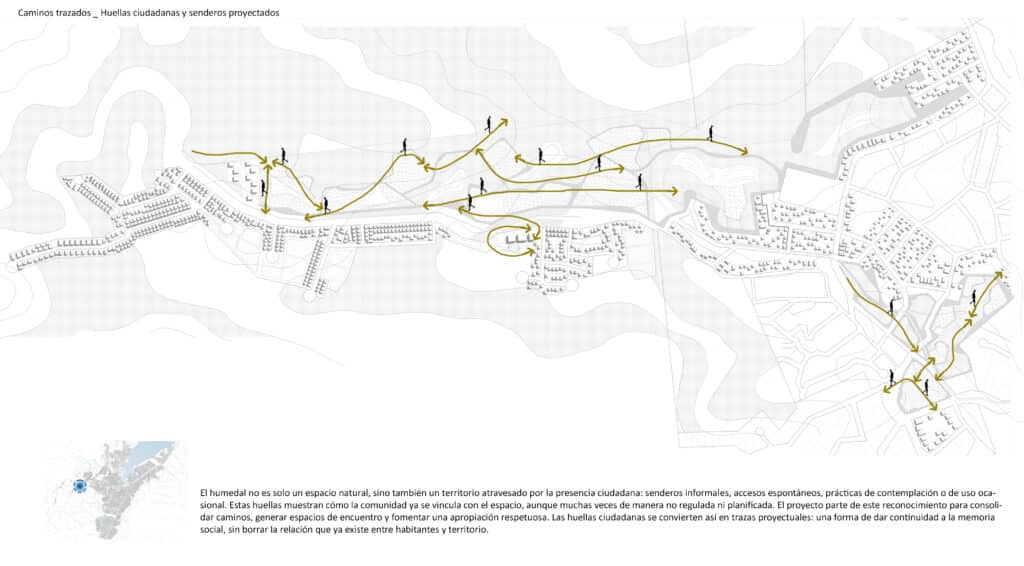

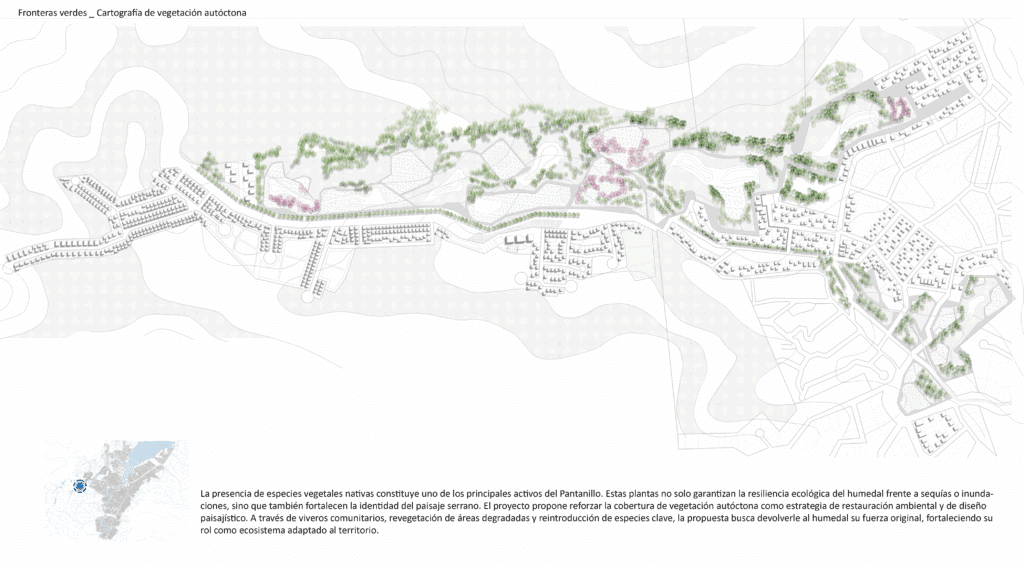

En su conjunto, los cuatro conceptos no actúan de manera aislada, sino como piezas entrelazadas de un mismo sistema vivo. Las escorrentías y retenciones garantizan la regulación del agua; la biodiversidad sostiene la riqueza ecológica y el equilibrio; las huellas ciudadanas otorgan legitimidad social y cultural; y la vegetación autóctona refuerza la resiliencia y la identidad del lugar. Al integrarlos, el proyecto propone un modelo donde lo natural y lo humano no se oponen, sino que se complementan en un proceso de mutua regeneración.

De esta manera, el humedal El Pantanillo se proyecta no solo como un espacio ambiental a conservar, sino como un territorio anticipatorio, un laboratorio en el que se ensayan nuevas formas de habitar el agua, la memoria y el paisaje. Los mapas proyectuales que siguen son, en este sentido, cartografías de un futuro posible: representaciones que muestran cómo, a partir de lo existente, se pueden diseñar escenarios de resiliencia, cuidado y continuidad para la ciudad y su entorno.

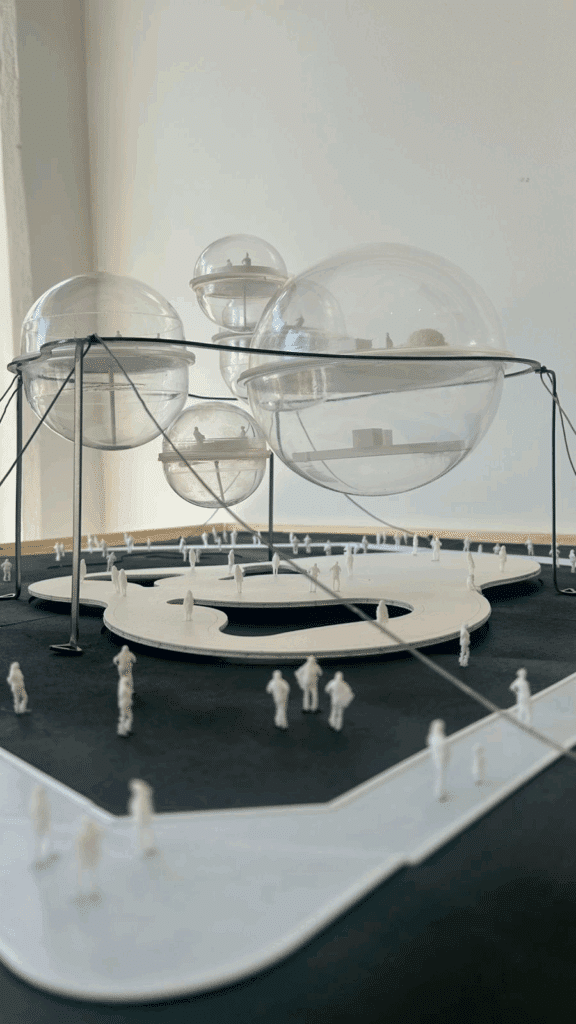

#Biomimesis y Burbujas _ Principio de diseño para los IMA

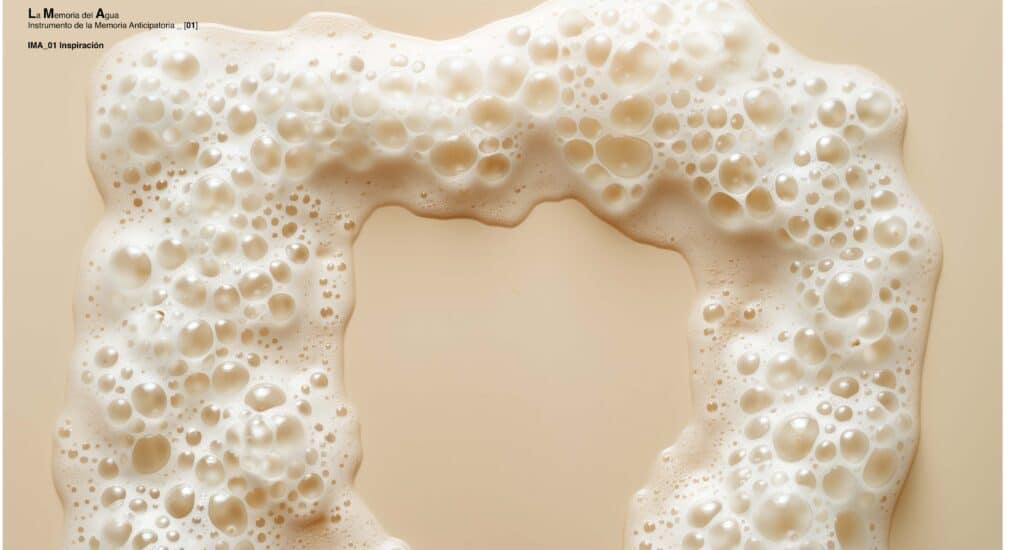

En la ciudad, el espacio es un recurso escaso. Entre el hormigón y el acero, los intersticios olvidados claman por respiro. Estos vacíos, relegados a la sombra de la planificación rígida, guardan en silencio un potencial latente: ser territorios de experimentación, lugares donde la arquitectura pueda emanciparse de la linealidad y abrirse a lo imprevisible.

¿Y si la arquitectura pudiera imitar la ligereza de lo efímero? ¿Si los dispositivos urbanos emergieran como burbujas, orgánicas y adaptables, desafiando la rigidez del paisaje construido? No serían monumentos inamovibles, sino presencias pasajeras, sensibles a las condiciones de su entorno.

Estos Instrumentos de la Memoria Anticipatoria (IMA) no son estructuras estáticas, sino organismos arquitectónicos que respiran con la ciudad. Se expanden en momentos de encuentro, se contraen cuando la densidad disminuye, y se recombinan siguiendo el pulso del clima, de la luz, del agua y del movimiento humano. Funcionan como cápsulas efímeras de memoria colectiva, capaces de registrar y adaptarse al presente, mientras proyectan la posibilidad de futuros más flexibles y sostenibles.

Los IMA nacen como burbujas urbanas: ligeras, efímeras y resilientes. No son estructuras rígidas, sino organismos mutables que respiran con la ciudad. Inspirados en la física de las espumas, se expanden, contraen y recombinan según el pulso del agua, el clima y la comunidad. Arquitectura no como objeto fijo, sino como memoria viva en transformación.

#Episodio Anticipatorio – IMA_01

Este instrumento es un espacio arquitectónico que no impone su forma al entorno, sino que aprende de él. Un lugar donde se difuminan los límites entre dentro y fuera, y donde la comunidad se reúne en un microclima creado para la vida. Ese es el IMA_01, mucho más que un simple pabellón.

Este innovador dispositivo se concibe como una infraestructura ambiental y un espacio comunitario a la vez. Su diseño abierto y flexible actúa como un catalizador de vínculos entre las personas y su ecosistema, integrando la arquitectura en el paisaje en lugar de dominarlo.

¿Cómo funciona esta simbiosis?

- Un clima creado por y para la vida: Un sistema de aspersores de niebla fina regula la humedad, refresca el ambiente y sostiene la vegetación, generando microclimas que favorecen la biodiversidad y una experiencia sensorial única.

- Un jardín laboratorio: Su interior es un hábitat vivo que atrae polinizadores, ofrece refugio a aves y se convierte en un punto de encuentro comunitario. Es un ecosistema compartido por humanos y no humanos.

- Arquitectura sin límites: Funciona como un híbrido entre invernadero y plaza, promoviendo un diálogo continuo entre el interior y el exterior.

En esencia, el IMA_01 es un prototipo del futuro, un instrumento de “memoria anticipatoria” que nos recuerda la urgencia de reconectar con la naturaleza a través del diseño. No es solo un espacio físico; es un dispositivo pedagógico que nos invita a repensar cómo nuestras ciudades pueden fomentar una convivencia armónica entre la cultura y el medio ambiente.

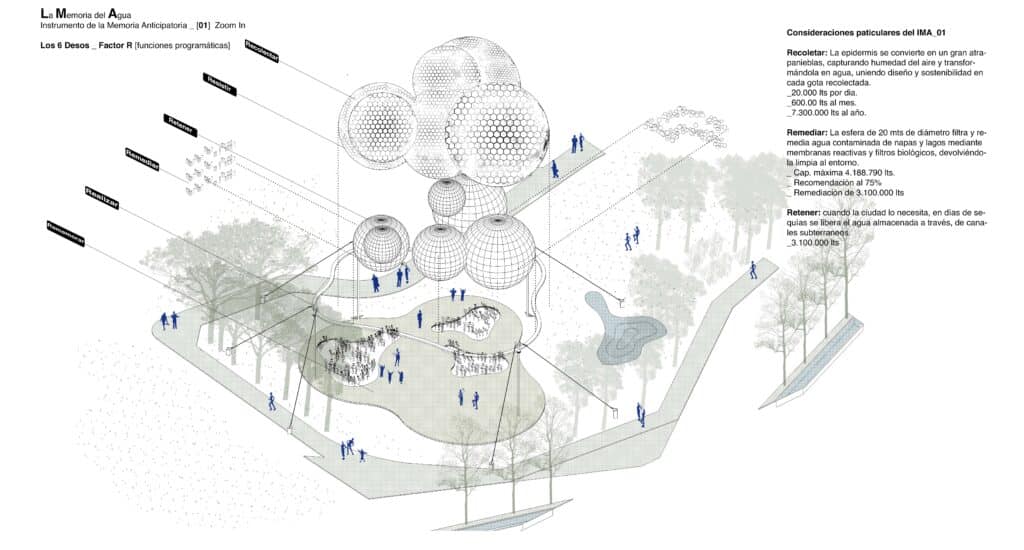

En esta dirección, el IMA_01 incorpora los 6 deseos del Factor R como principios rectores: Regenerar los ecosistemas, Recuperar la memoria hídrica y social, Reutilizar recursos con responsabilidad, Revalorizar los saberes y prácticas locales, Reconectar a las comunidades con la naturaleza, y Resistir frente a las lógicas extractivas que deterioran el territorio. Estos deseos se materializan en la arquitectura como una invitación a imaginar futuros posibles, donde el habitar se convierte en acto de cuidado y corresponsabilidad ambiental.

Consideraciones particulares del IMA_01

Recolectar: La epidermis se convirtiéndose en un gran atrapanieblas, captura humedad del aire y lo transforma en agua, uniendo diseño y sostenibilidad en cada gota recolectada.

_20.000 lts por dia.

_600.00 lts al mes.

_7.300.000 lts al año.

Remediar: La esfera de 20 mts de diámetro filtra y remedia agua contaminada de napas y lagos mediante membranas reactivas y filtros biológicos, devolviéndola limpia al entorno.

_ Cap. máxima 4.188.790 lts.

_ Recomendación al 75% _ Remediación de 3.100.000 lts

Retener: cuando la ciudad lo necesita, en días de sequías se libera el agua almacenada a través, de canales subterráneos.

_3.100.000 lts

Realizar: sistema vibrante donde las membranas suspendidas y las esferas flotantes transforman la fuerza del viento en energía limpia, oscilando con cada ráfaga para generar electricidad de manera continua y sostenible.

_Viento bajo (3 m/s): 23.15 kW

_Viento moderado (5 m/s): 107.19 kW

_Viento alto (8 m/s): 439.04 kW

Resistir: El dispositivo funciona como una barrera resiliente que protege frente a sequías, inundaciones y contaminación. Está diseñado para resistir el tiempo y la presión ambiental o social, pero también representa la perseverancia comunitaria ante los retos climáticos.

Rememorar: espacio multifuncional y simbólico que une a las comunidades en torno al agua y la naturaleza. A través de actividades culturales, educativas y recreativas, despierta conciencia ambiental, fortalece el sentido de pertenencia e impulsa la sostenibilidad y regeneración del entorno.

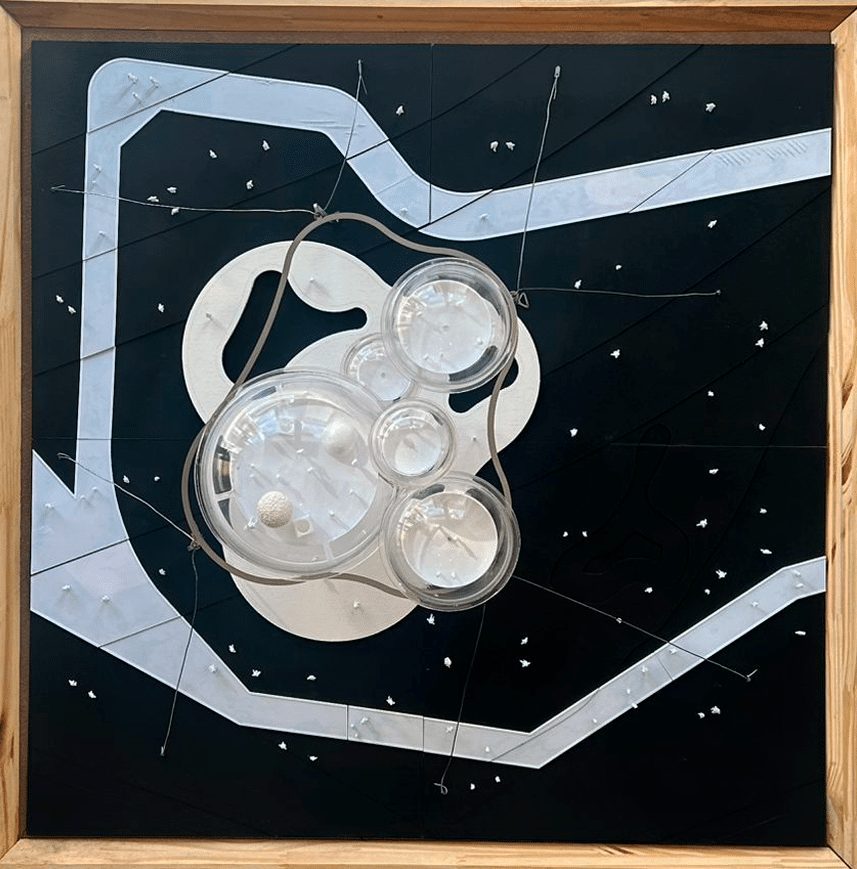

#Episodio Anticipatorio [02]

“Laboratorio Urbano Acuático en el Lago San Roque”

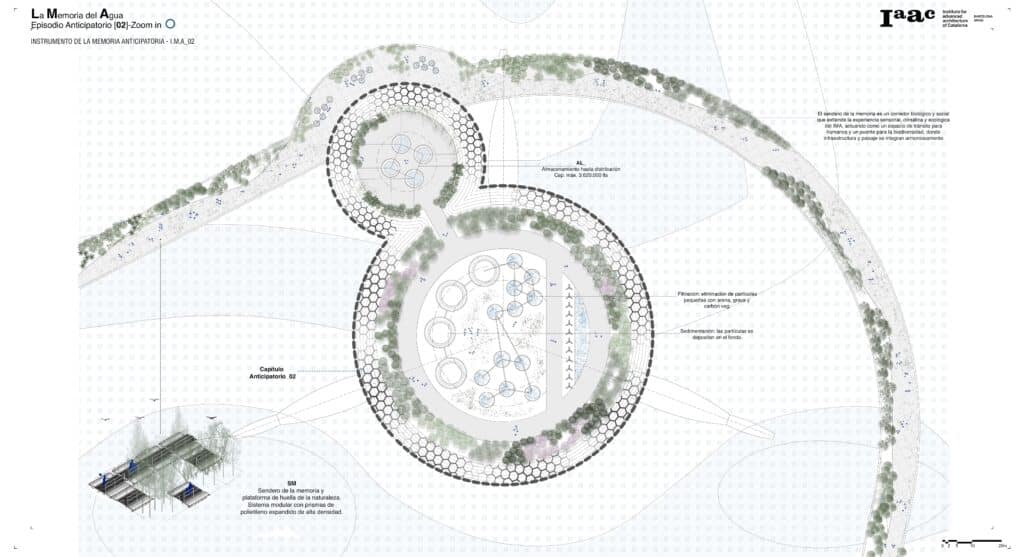

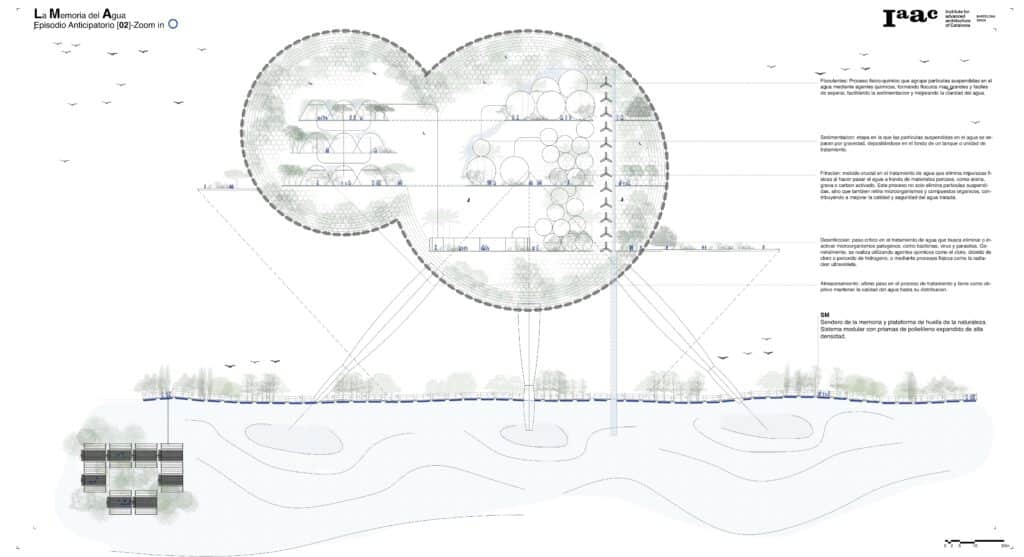

El IMA_02 se concibe como una propuesta visionaria que va más allá de la infraestructura técnica. Se trata de un laboratorio urbano acuático emplazado en el Lago San Roque, diseñado no solo para intervenir en su crisis ambiental, sino también para abrir un camino hacia la regeneración ecológica y la sensibilización ciudadana.

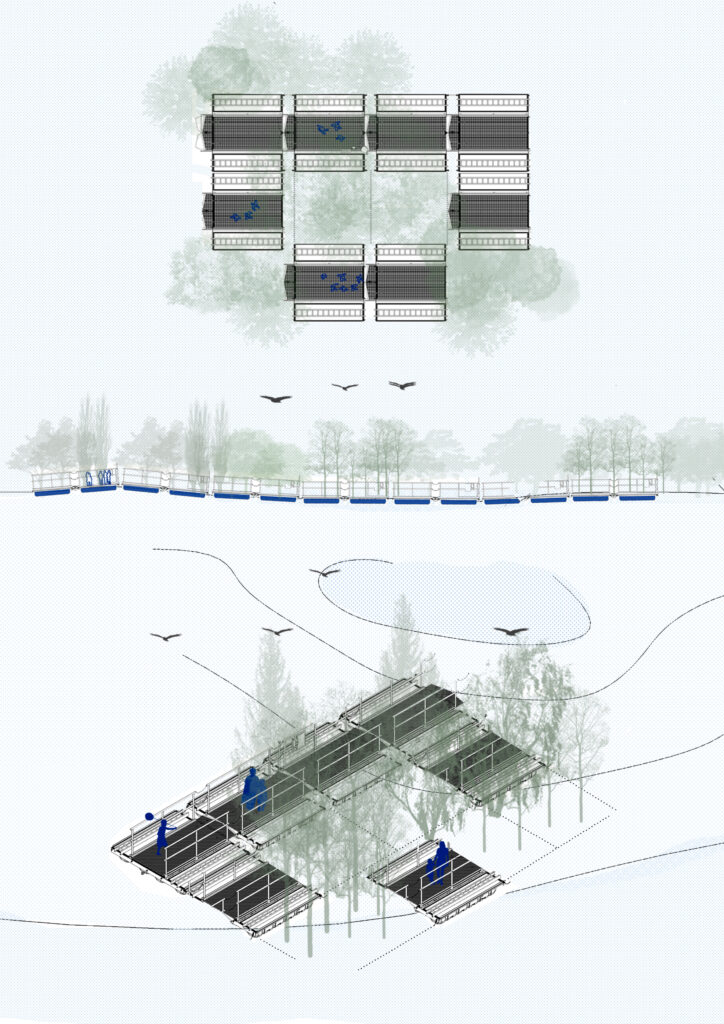

A diferencia de los objetos arquitectónicos estáticos, el IMA_02 es un organismo flotante y móvil. Su capacidad de desplazarse a lo largo del lago le permite actuar de forma estratégica: atender focos de contaminación, adaptarse a las dinámicas hidrológicas y acompañar las necesidades de las comunidades que habitan sus costas. Esta condición nómada lo convierte en un actor activo dentro del ecosistema, en sintonía con los ritmos del agua y las transformaciones del territorio.

Uno de sus elementos más innovadores es la pasarela de polietileno de alta densidad, que lo conecta con la costa. Este puente va mucho más allá de una función de acceso: se configura como un corredor biológico flotante, donde especies vegetales cuidadosamente seleccionadas cumplen un rol clave como filtros fitodepuradores. Al absorber nutrientes y contaminantes, mejoran la calidad del agua, favorecen la biodiversidad y convierten la infraestructura en un sistema vivo que articula naturaleza y ciudad.

Pero el IMA_02 no se limita a la restauración ecológica. También incorpora una dimensión pedagógica y cultural. La pasarela se proyecta como un sendero de la memoria, un espacio de aprendizaje donde la comunidad puede observar y experimentar los procesos de sanación del lago. Al recorrerlo, las personas no solo transitan un puente físico, sino también un recorrido simbólico que invita a reflexionar sobre la relación entre sociedad y recursos hídricos.

En su base conceptual, el proyecto se guía por los seis deseos del Factor R: Regenerar, Recuperar, Reutilizar, Revalorizar, Reconectar y Resistir. Estos principios se materializan en cada detalle del IMA_02: desde la regeneración de la biodiversidad, hasta la resistencia frente a modelos extractivos que han debilitado el equilibrio de la cuenca.

Así, el IMA_02 se presenta como una arquitectura anticipatoria, capaz de articular ciencia, ecología y cultura. Una propuesta que no solo interviene sobre el agua, sino que también abre un horizonte de posibilidades para pensar nuevas formas de habitar y cuidar el territorio.

Elaboración propia.

El IMA_02 constituye, en definitiva, un laboratorio flotante de resiliencia y memoria, una pieza que reinterpreta la relación entre ciudad y agua mediante un accionar simultáneamente técnico, ecológico y cultural. Su presencia en el Lago San Roque plantea un escenario experimental de convivencia, donde la arquitectura actúa como mediadora entre lo humano y lo natural, anticipando futuros posibles de cuidado, regeneración y corresponsabilidad ambiental.

El IMA_02 articula ciencia, arquitectura y comunidad para ensayar un modelo anticipatorio de gestión hídrica, donde la tecnología, la vegetación autóctona y los principios del Factor R convergen en la construcción de futuros escenarios de resiliencia socioambiental.

El vínculo entre el IMA_02 y el horizonte acuático no se reduce a una simple conexión física; se despliega como un umbral flotante que invita a recorrer la memoria del territorio. Esta pasarela de polietileno de alta densidad, inspirada en la levedad de los muelles flotantes de Christo y Jeanne-Claude, se convierte en un tejido anfibio donde lo humano y lo natural encuentran un punto de equilibrio.

Más que infraestructura, el sendero actúa como un organismo vivo. Sobre su superficie, especies vegetales cuidadosamente seleccionadas emergen como filtros naturales, capaces de depurar el agua, absorber contaminantes y restituir nutrientes al ecosistema. Cada paso del visitante se acompasa, así, con un proceso silencioso de regeneración, donde la presencia humana no interrumpe la vida del lago, sino que la potencia y la cuida.

Este corredor flotante no solo permite el tránsito, sino que también articula un relato pedagógico y cultural. Se concibe como un aula abierta, donde la comunidad puede percibir, casi de manera sensorial, la transformación del agua, la interacción entre flora y fauna, y la fragilidad de los ciclos ecológicos que sostienen la vida. Caminar por el sendero es, entonces, una experiencia de aprendizaje y de introspección: una invitación a recordar que la memoria de un territorio también se guarda en sus aguas.

En este sentido, el IMA_02 trasciende su condición de proyecto de remediación ambiental para configurarse como un dispositivo de sensibilidad colectiva. El sendero de la memoria no es solo un puente que atraviesa un lago, sino un espacio que entrelaza cuerpos, recuerdos y naturaleza, situando a cada persona en diálogo íntimo con los ritmos vitales que sostienen la existencia.

# CONCLUSIÓN FINAL

Este proyecto se erige como un manifiesto de reconciliación entre la ciudad y sus recursos naturales, mostrando cómo el diseño arquitectónico, urbano y paisajístico puede operar como catalizador de transformación social, cultural y ecológica. No se trata únicamente de una intervención puntual en el humedal El Pantanillo y el lago San Roque, sino de un modelo de pensamiento y acción que replantea la manera en que habitamos y gestionamos el territorio.

Al integrar infraestructuras vivas, corredores biológicos y espacios públicos regenerativos, la propuesta demuestra que es posible transformar las problemáticas críticas de contaminación, escasez hídrica y desconexión comunitaria en oportunidades para fortalecer la resiliencia urbana y la identidad colectiva. Villa Carlos Paz se convierte, así, en laboratorio urbano y vitrina de innovación, donde ciencia, biomímesis y memoria anticipatoria convergen en un ecosistema de soluciones aplicables y replicables a otras geografías de Argentina y Latinoamérica.

El laboratorio acuático en el lago San Roque, con su capacidad de adaptación y desplazamiento, simboliza la naturaleza dinámica del territorio y la necesidad de responder a escenarios cambiantes. No es solo un artefacto técnico para la depuración del agua, sino un espacio pedagógico, turístico y cultural, que invita a redescubrir el valor de los ecosistemas como patrimonio común. Su corredor biológico, más allá de filtrar y regenerar, redefine el acto de caminar como experiencia de aprendizaje, memoria y sensibilización.

La visión anticipatoria y escalable de este proyecto abre la posibilidad de instaurar una nueva cultura del agua, donde la regeneración ambiental se acompaña de participación comunitaria y turismo responsable. Esta mirada proyectual, en la que los espacios no solo se usan, sino que también se comprenden y protegen, constituye un paradigma emergente: el del urbanismo regenerativo, capaz de convertir a las ciudades en agentes activos de cambio.

En síntesis, este proyecto no solo aborda los problemas del presente, sino que establece las bases de un futuro en el que la relación entre agua, territorio y comunidad se construye desde la reciprocidad y el respeto mutuo. Es, en definitiva, una invitación a imaginar y materializar un mañana más justo, consciente y resiliente, donde los territorios urbanos dejen de ser escenarios de explotación para convertirse en paisajes de cuidado, memoria y vida compartida.

Arquitecto Castellino Dario