Re-Oscilaciones del borde ribereño Formosa-Alberdi

Este proyecto es una exploración sobre los bordes vivos, las oscilaciones territoriales y la posibilidad de proyectar infraestructuras sensibles que reconecten dos ciudades separadas por un hiato de agua. Este trabajo nace desde una mirada situada en el borde ribereño Formosa–Alberdi, entendiendo la frontera no como una línea de corte, sino como un tejido en tensión, cargado de vida, historia y posibilidad. Todo comenzó con las siguientes preguntas:

¿Cuál es el origen de las ciudades?

¿Dónde se asentaron y desarrollaron las primeras formas de vida urbana?

Estas preguntas iniciales nos invita a…

1- Volvamos al agua

Todo comenzó junto al río. El agua no fue obstáculo, fue origen.-

Desde siempre, el agua ha sido el origen de la ciudad. Las primeras ciudades nacieron junto al agua. El 90% de las grandes urbes del mundo se fundaron junto a ríos, lagos, canales, bahías o costas, donde se concentraron recursos, vida y relaciones. Pero con el tiempo, esa relación se tensó. Lo que fueron riberas fértiles, se volvieron límites. Bordes que hoy dividen poblaciones, cortan ecosistemas y marcan fronteras. Y mientras la población y la globalización crecen, estos bordes fluviales no desaparecen: se multiplican.

“La naturaleza, gobernada al principio por dioses todopoderosos y por las leyes estrictas nacidas de la revolución científica, fue siempre lo dado, lo infinito. Primero fue un espacio amenazador, luego amigable, más tarde, el lugar por excelencia para someter.”

— Sergio Federovisky, Historia del Medio Ambiente

En el último siglo, el nivel del mar ha subido más de 20 centímetros y los eventos climáticos extremos se intensifican. Frente a esto, el urbanismo ha respondido con estrategias defensivas:

¿muros, diques, materiales impermeables, soluciones que buscan resistir. ?

soluciones duras vs soluciones blandas

La frontera… no es un corte.

Es: Un borde que oscila,

Es: Un borde vivo

Esta frase condensa una idea central del proyecto: la frontera es un territorio poroso, vivo, cargado de energía y posibilidades. Es un umbral, no un muro.

2- Frontera Viva

una costura porosa entre cuerpos, culturas y corrientes.

Una frontera viva es una costura porosa entre cuerpos, culturas y corrientes. No es una cicatriz, sino un tejido que puede volver a trenzarse. Donde hay ruptura, puede haber punto de sutura. Donde hay distancia, puede surgir vínculo. El agua lo sugiere: fluye, conecta, mezcla. olver al río es más que una propuesta territorial. Es un gesto de humildad. Un reconocimiento de que el agua precede al urbanismo, que las ciudades nacieron junto a ella, y que su olvido ha traído fragmentación. Volver al río es volver al origen. Pero también es proyectar desde una memoria compartida.

Entonces…¿Y si volviéramos al río? Esta pregunta guía la investigación desde un lugar sensible, político y proyectual. Implica no solo mirar el borde desde el deseo, sino también pensarlo desde la memoria y la posibilidad: reescribir el río como espacio de encuentro.

Desde tiempos precolombinos, los ríos fueron arterias de intercambio y encuentro en el territorio guaraní. Para estas comunidades, el agua no era frontera, sino tejido vivo entre pueblos. Con la llegada de los Estados-nación, esa lógica fue reemplazada por límites políticos rígidos que separaron lo que antes fluía.

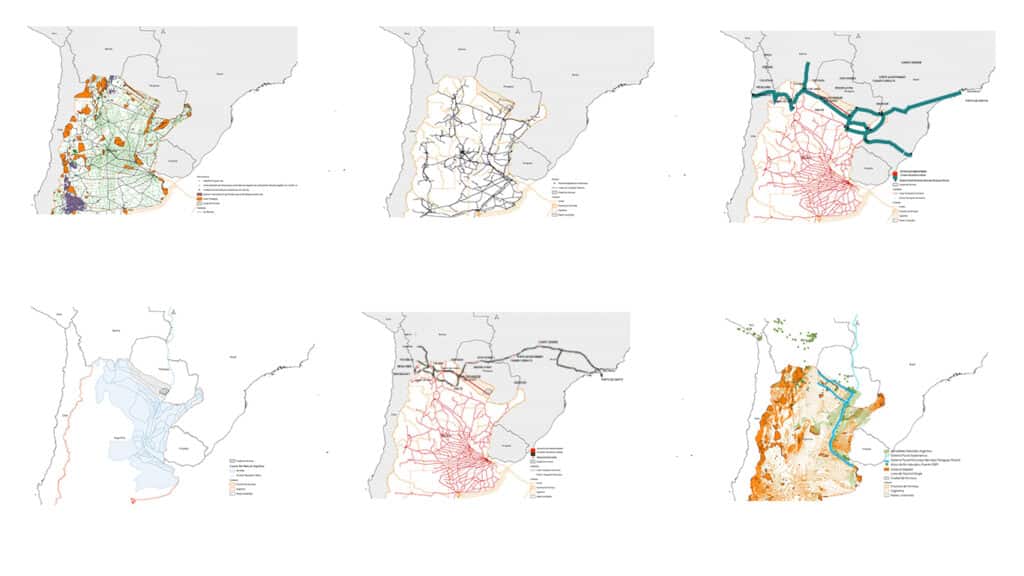

El lazo entre ambas ciudades sobrevive a pesar de las políticas de aislamiento. No hay infraestructuras sensibles que escuchen al río ni sostengan el vínculo entre ambas orillas. Sin puentes físicos ni simbólicos, la relación se mantiene suspendida, flotando en la informalidad, como un hilo que resiste pero no encuentra anclaje. En este territorio se entrecruzan redes visibles y latentes: la topografía, la hidrovía, los humedales, los caminos soñados y los que se desdibujaron. Esta superposición de tramas permite imaginar no solo conexiones nuevas, sino una relectura del borde como palimpsesto: una capa sobre otra, nunca definitiva.

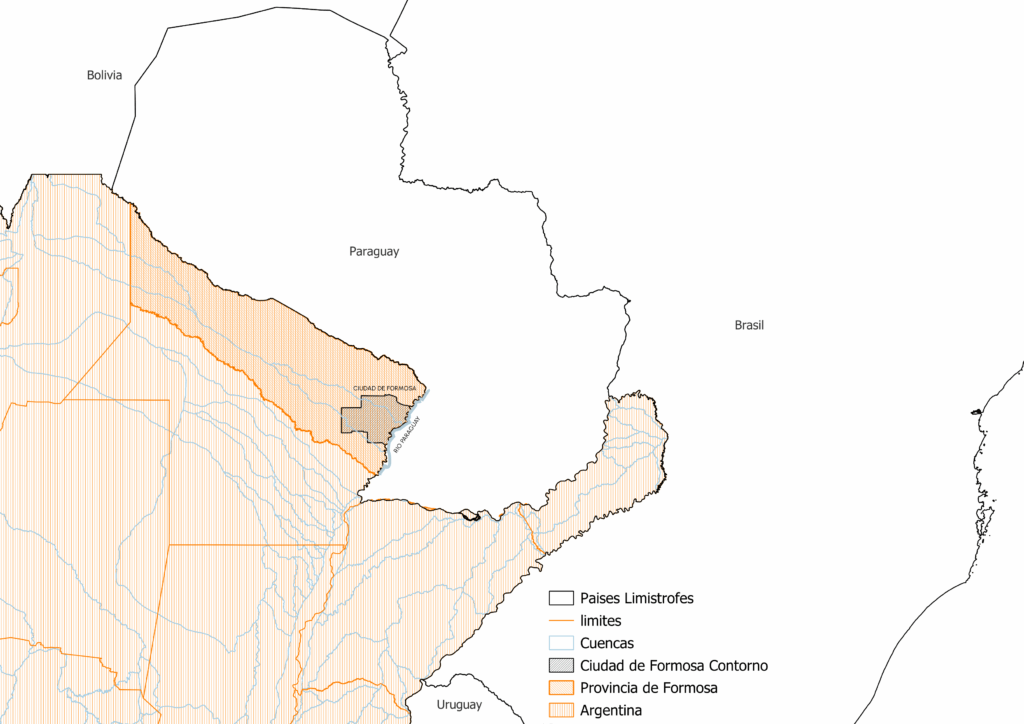

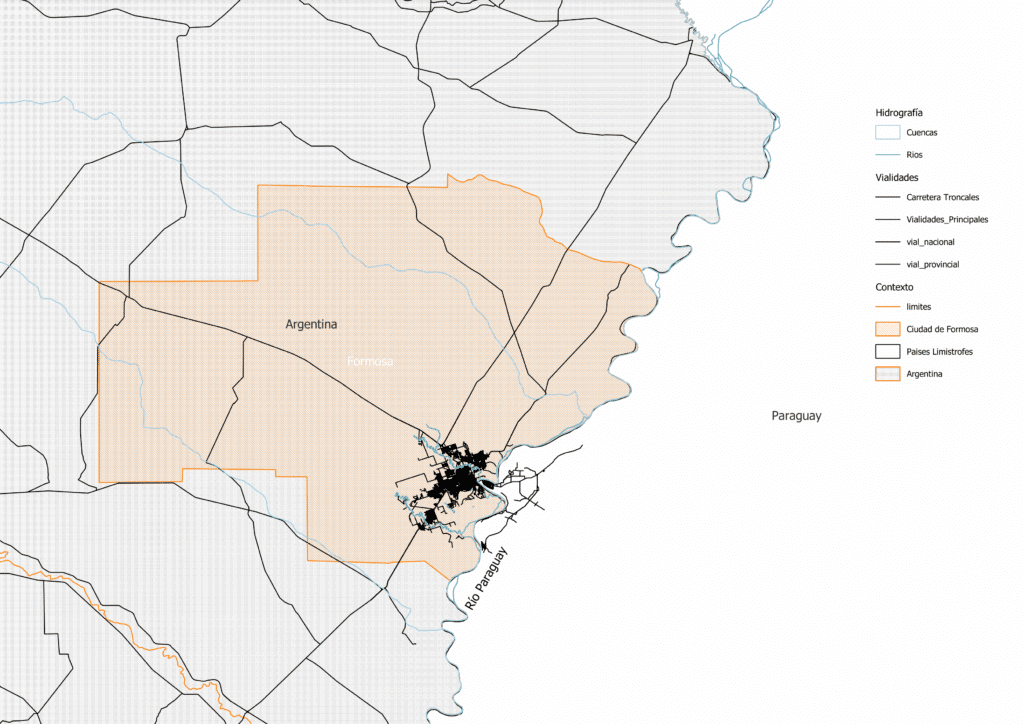

Hoy, en la hidrovía Paraguay–Paraná, las ciudades ribereñas de Formosa (Argentina) y Alberdi (Paraguay) conservan un lazo cotidiano, aunque tensionado: comercio informal, vínculos familiares, movilidad intermitente. Pero la falta de infraestructura sensible —infraestructura que escuche al río— mantiene esa relación suspendida, sin sostén ni continuidad.

Nada está quieto. El ecosistema ribereño no es paisaje de fondo, sino protagonista en movimiento. Sus pulsos marcan tiempos y ciclos que afectan cómo se vive, cómo se transita, cómo se construye. Entenderlo como parte activa del diseño es romper con la lógica del control y abrirnos a la del acompañamiento. Formosa y Alberdi no son islas aisladas. Comparten agua, clima, economía, desafíos. Pero sobre todo, comparten historia. Y en esa historia de encuentros y desencuentros, el río ha sido espejo, barrera y vínculo. Un elemento natural cargado de significados políticos y afectivos.

Habitar el borde implica adaptarse, resistir, reinventar. Las formas de habitar ribereñas son múltiples: viviendas sobre pilotes, usos recreativos precarios, comercio informal, bordes que se transforman en playas improvisadas o en muros de contención. La frontera es también una escuela de invención.

Oscilan el agua, el clima, las políticas. Pero también oscilan las formas de vida. Agentes diversos —humanos y no humanos— habitan este borde: pescadores, comerciantes, camalotes, embarcaciones, garzas, vendedores ambulantes. Cada uno deja una marca, una lógica, una necesidad. La frontera Formosa–Alberdi remite a una condición dual: dependencia y autonomía. Es un borde cargado de desigualdades, pero también de alianzas. Mientras Alberdi depende de Formosa para acceder a servicios, ambas ciudades comparten la fragilidad del río. La frontera se convierte así en espejo de asimetrías estructurales.

Pero no todo es carencia. También existen atmósferas deseadas: escenas futuras que se intuyen en la imaginación colectiva. Un borde con espacios públicos cuidados, con infraestructura compartida, con cruces accesibles y seguros. Una ribera que se transforma en lugar de encuentro y celebración. Estas atmósferas no surgen de la nada. Se apoyan en las memorias del territorio: imágenes de una ciudad que alguna vez estuvo más cerca del río, que lo habitó sin miedo. El pasado y el presente se mezclan en una misma bruma, en un mismo deseo de recuperar lo perdido sin repetir los errores.

Las noticias son muchas, casi infinitas. Años de registros de crecidas históricas y bajantes extremas dibujan un paisaje de inestabilidad crónica. Pero esta inestabilidad no es el problema: lo es la falta de herramientas para convivir con ella. El borde no necesita defensa. Necesita cuidado, presencia, escucha.

El presente, sin embargo, también se impone. Titulares que alertan sobre crecidas, evacuaciones, contaminaciones y sequías. Un territorio que oscila entre extremos sin una estrategia común. El río habla, pero aún no sabemos escucharlo. Y en ese silencio, la vulnerabilidad crece.

La frontera fluvial es un eje de movilidad, comercio, cultura. Pero mientras falte infraestructura que acompañe esa vitalidad, seguirá siendo una barrera. Integrar no es solo conectar físicamente: es tejer relaciones sostenidas, humanas, ecológicas y políticas.

¿Qué pasa si, en lugar de resistir, reaprendemos a coexistir?

Si dejamos de planificar desde la rigidez y empezamos a diseñar desde el cambio. Este proyecto se instala ahí: en el umbral entre lo natural y lo urbano, entre lo posible y lo incierto. No para controlar, sino para acompañar.

3- Habitar la frontera fluvial

Todo comenzó junto al río. El agua no fue obstáculo, fue origen.-

La frontera ya no puede pensarse como una línea. Es un pulso. Subidas y bajantes, humedad y sequía, encuentro y separación. El borde está vivo. Y si está vivo, entonces puede aprender, como lo hacemos los cuerpos. Puede cambiar. Puede sanar. Desde esta perspectiva, se abre la puerta a una nueva sensibilidad proyectual. El diseño deja de ser una imposición formal para convertirse en una práctica situada, afectiva, contextual. Una práctica que reconoce que el territorio tiene su propio lenguaje, y que nuestro rol es aprender a escucharlo.

Bordes y cuerpos

El territorio, como el cuerpo, respira, muta, siente. Habitarlo es reconocernos parte de él. Pero para habitarlo verdaderamente, necesitamos reconocernos parte de él. La frontera fluvial, entonces, no es una línea que marca un final, sino un cuerpo en sí mismo: vulnerable, complejo, lleno de memorias. Habitar el borde es escucharlo, es reconocer que también se fatiga, también se tensa. Si lo leemos como cuerpo, sabremos cuándo necesita repararse, cuándo expandirse, cuándo descansar.

Frontera viva, borde vivo

La idea de una “frontera viva” nos conduce a una segunda transformación: el paso de un borde pensado como defensa a un borde entendido como tejido. Un tejido urbano-natural en tensión, que late con el ritmo de las oscilaciones del agua, del clima y de la vida. Esta visión ya no parte del miedo, sino del vínculo. Y es allí donde emergen tres gestos fundamentales: suturar lo que fue partido, re-oscilar lo que fue rigidizado, y cohabitar lo que fue negado.

(a) SUTURAR: coser fisuras, recomponer fragmentos urbanos y naturales que hoy se enfrentan o ignoran. Suturar no es tapar. Es exponer la herida, reconocerla y coserla con cuidado. Las fisuras del borde —entre ciudad y naturaleza, entre Argentina y Paraguay, entre pasado y presente— no pueden cerrarse sin antes ser miradas. Suturamos cuando conectamos fragmentos urbanos abandonados. Cuando tejemos entre la infraestructura y el ecosistema. Cuando devolvemos continuidad donde hubo corte. La sutura no borra el conflicto, lo resignifica.

(b) RE-OSCILAR: acompañar y amplificar las oscilaciones del borde, diseñando infraestructuras y tiempos que vibren con el agua. Re-oscilar implica sintonizar con los ritmos del río. En vez de enfrentarlo con rigidez, es una invitación a resonar con su pulso. Las infraestructuras que propongo no buscan estabilizar lo inestable, sino amplificar su variabilidad. Darle lugar. Permitir que el agua suba y baje, que los usos cambien con la estación, que el borde se transforme con el tiempo. Un borde que no teme la fluctuación, sino que la incorpora como parte de su identidad.

(c) COHABITAR: cultivar formas de encuentro y cuidado, compartiendo un territorio poroso, donde lo humano y lo más-que-humano conviven. Cohabitar es el gesto más profundo. Implica dejar de habitar en soledad. Implica proyectar con lo humano y con lo más-que-humano: aves, plantas, insectos, viento, agua. Cohabitar la frontera es permitir que distintas formas de vida se reconozcan y convivan. Es aceptar que este borde no es propiedad de nadie, sino hogar de muchos. Y por lo tanto, exige respeto, cuidado y presencia constante.

Anticiparse

Frente a estos gestos aparece la tensión con las soluciones tradicionales: muros, defensas, barreras, materiales impermeables. El lenguaje urbano dominante responde con rigidez a lo que es fluido. Pero cada muro es también una renuncia a imaginar otras formas de vivir con el agua. Aquí es donde se hace necesario anticiparse, no para resistir, sino para diseñar en sintonía con lo inevitable.

¿Respuesta a través de soluciones duras ? Entonces, una pregunta se vuelve brújula:

¿Cómo habitar la oscilación de la frontera fluvial Formosa–Alberdi como un sistema integrado capaz de adaptarse a las dinámicas locales y al cambio climático?

Esta pregunta guía toda la estrategia proyectual. No busca controlar, sino aprender. No busca imponer, sino acompañar. El territorio como cuerpo puede aprender a autorregularse si las infraestructuras que se insertan en él no lo violentan, sino que lo escuchan.

Volvemos a los tres verbos clave.

Suturar, como acto de cuidado y reparación. Re-oscilar, como ejercicio de adaptación. Cohabitar, como decisión política de vivir con el otro.

Estas no son solo estrategias proyectuales: son principios éticos que atraviesan todo el trabajo. Porque lo que se diseña aquí no son objetos, sino relaciones. Relaciones que laten, que se mueven, que se abren al cambio.

Habitar no es visitar. Visitar es pasajero, liviano, superficial. Habitar es implicarse. Echar raíces, comprometerse con el tiempo y con el entorno. Esta lámina invita a un cambio de escala en la sensibilidad. A no proyectar desde el extractivismo momentáneo, sino desde el cuidado prolongado. Habitar la frontera es asumirla como hogar, no como borde ajeno.

Oscilar no es fallar. Es moverse con la vida. Y si el río cambia, también puede cambiar nuestra manera de proyectar. Los próximos capítulos del proyecto no buscarán certezas absolutas, sino posibilidades abiertas. Escenarios móviles. Artefactos adaptativos. Infraestructuras vivas. Porque si el territorio respira, entonces el diseño debe hacerlo también.

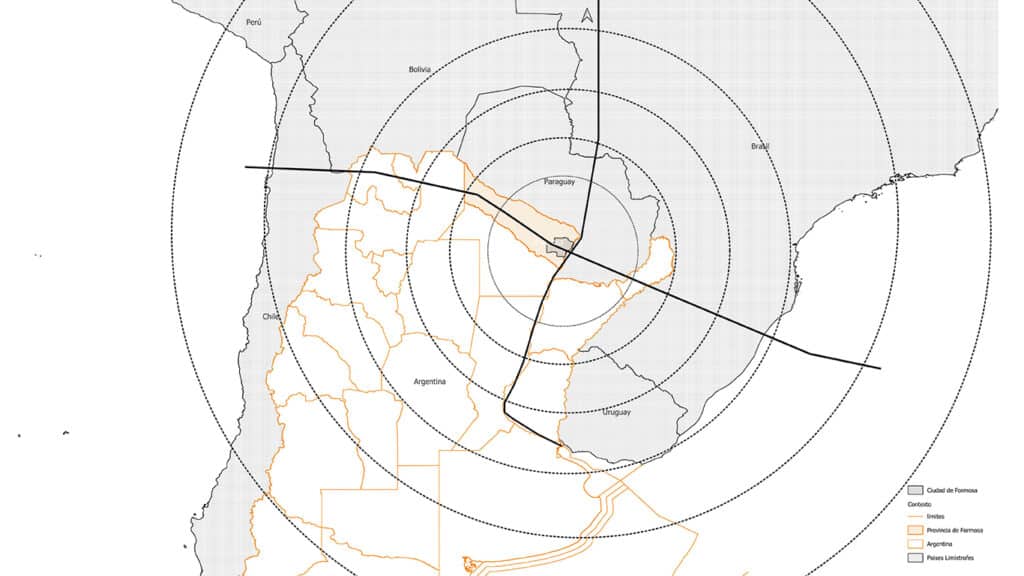

Oscilar es también cartografiar. Mirar el territorio desde sus fluctuaciones. Desde cómo se hincha y se retrae. Desde cómo se inunda o se seca, cómo se llena de vida o se vuelve hostil. En este punto, la exploración se convierte en lectura sensible del espacio: un trabajo de observación activa que busca entender dónde, cuándo y cómo pulsa el borde.

Tres territorios se destacan por su intensidad: la costanera, el puerto y la isla. Cada uno representa un modo distinto de habitar el borde. Cada uno reacciona de forma única frente a la oscilación del agua. Lo que aquí se propone no es una solución universal, sino una respuesta situada. Una manera específica de acompañar la vida en cada fragmento del territorio.

Oscilante Territorial 1: La Costanera.

En este primer escenario, el borde urbano toca el agua, pero sin abrazarla. La costanera es estructura dura, paseo encauzado, postal controlada. Aquí, la intervención busca infiltrar esa rigidez: incorporar espacios flexibles, porosos, que puedan inundarse sin miedo. Donde antes había defensa, ahora hay absorción, juego, tránsito compartido.

Oscilante Territorial 2: El Puerto.

El puerto es umbral. Zona de cruce, de llegada, de espera. Pero también de abandono. Hoy funciona como un vestigio de lo que fue, desdibujado, encerrado entre infraestructuras obsoletas. La propuesta aquí consiste en reprogramar ese vacío. Hacer del puerto una bisagra entre ambas ciudades. Un espacio que no solo reciba, sino que conecte.

Oscilante Territorial 3: La Isla.

La isla es cuerpo flotante, intermitente. Aparece y desaparece con el nivel del agua. Habitada por la vegetación, por especies móviles, por huellas temporales. No se trata de urbanizarla, sino de amplificar su rol ecosistémico. De reconocer su potencia como refugio, como laboratorio de resiliencia, como espacio sagrado que no necesita ser conquistado.

Oscilantes territoriales en el tiempo

Estos tres territorios funcionan como escenarios oscilantes. No hay una única forma de intervenir, sino un repertorio de posibilidades. El borde ya no se entiende como línea continua, sino como una constelación de fragmentos que respiran distinto. La estrategia es trabajar con la variabilidad, no contra ella. Aceptar el cambio, diseñar con él.

“La transformación de la naturaleza en medio ambiente, del mundo ajeno y amenazante al espacio por conquistar, fue la génesis del movimiento ambientalista.”

— Sergio Federovisky, Historia del Medio Ambiente

4-CO-habitar la Oscilación

No diseñamos para controlar el territorio, sino para aprender a convivir con su incertidumbre.

Desde aquí nace el concepto de Infraestructura Viva. No es un objeto. No es una forma cerrada. Es un sistema que responde a las oscilaciones ambientales, hídricas y territoriales. Una arquitectura que vibra con el río, que se adapta a sus ciclos, que se transforma con él. Una infraestructura que no pretende estabilizar, sino amplificar la vida.

Oscilante Sistémico

Infraestructura viva, que responde activamente a las oscilaciones ambientales, hídricas y territoriales. Extensión del paisaje que se adapta a: La humedad persistente que deteriora infraestructuras urbanas convencionales. Las crecidas del río y los períodos de inundación. Las bajantes extremas y escasez hídrica.

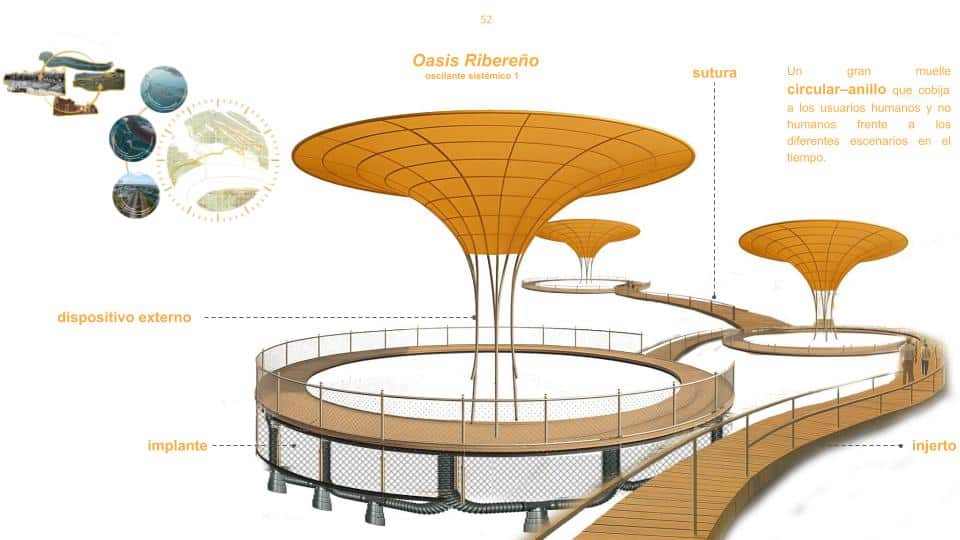

Así surge el primer prototipo: el Oasis Ribereño – Oscilante Sistémico. Una estructura que actúa como refugio climático, como espacio público y como dispositivo de adaptación. Funciona como un pulmón para la ciudad y para el río. Purifica el agua, regula temperatura, absorbe humedad, pero también cobija, celebra y convoca. El oasis es más que un objeto: es un implante ecosistémico. Un injerto pensado para vincular al cuerpo urbano con el cuerpo fluvial. Tiene forma de muelle circular, abierto, flotante. Integra sombra, vegetación, graderíos, zonas de baño y contemplación. Responde a múltiples escalas: puede ser usado por niños, aves, pescadores, turistas, embarcaciones.

Oasis Ribereño

Su lenguaje proyectual remite a la medicina: implante, injerto, sutura. Porque el borde fue herido, y sanar no es construir desde cero, sino incorporar lo nuevo sin negar lo que ya existe. Este anillo se posa sobre el río como un dispositivo sensible, una prótesis anfibia, un órgano colectivo.

- Infraestructura viva

- Responde a las crecidas y bajantes extremas

- Filtra y purifica el agua

- Espacio multifuncional

- Refugio climático

- Mirador fluvial

- Estructura resiliente.

Escenario 1:

En su primer escenario, el oasis funciona como mirador y espacio de contemplación. Un lugar para detenerse y mirar el río. Para escuchar su pulso. Para reconectar con el paisaje desde la calma. La estructura protege a los usuarios de especies peligrosas, pero sin encerrar. Es una membrana abierta al cauce y al horizonte.

Escenario 2:

En un segundo escenario, el mismo oasis se convierte en espacio de encuentro: graderíos, escenario abierto, celebraciones. Una arquitectura que vibra con la ciudad. Capaz de albergar conciertos al aire libre, rituales comunitarios, ferias ribereñas. El borde, que antes era defensa, se transforma en festejo.

Escenario 3:

En un tercer momento, el anillo se adapta a la bajante extrema. El nivel del agua desciende, pero la estructura se mantiene como espacio útil: puede convertirse en lugar de juego, de sombra, de refugio. La oscilación no interrumpe su uso: lo redefine.

Escenario 4:

Y en su cuarto escenario, el oasis resiste la inundación. Flota, se eleva, se transforma. No se anega, no se colapsa. Acompaña al agua en su expansión. El borde no es víctima del río, sino parte de su respiración. El diseño se vuelve entonces una práctica de adaptación.

Debemos…Acompañar la oscilación

Acompañar la oscilación no es solo un acto técnico, es un acto ético. Es decidir no controlar el territorio, sino aprender con él. Es aceptar la incertidumbre como materia proyectual. El oasis no resuelve el borde: lo escucha. Y desde ahí, propone otras formas de estar.

Así como hay cuerpos que aprenden a adaptarse, hay territorios que también podrían hacerlo. Este proyecto no impone, injerta. No reemplaza, sutura. Propone sistemas que se integran al ecosistema sin alterarlo violentamente. Arquitectura que respira con el borde, que se mueve con el agua, que vibra con el tiempo.

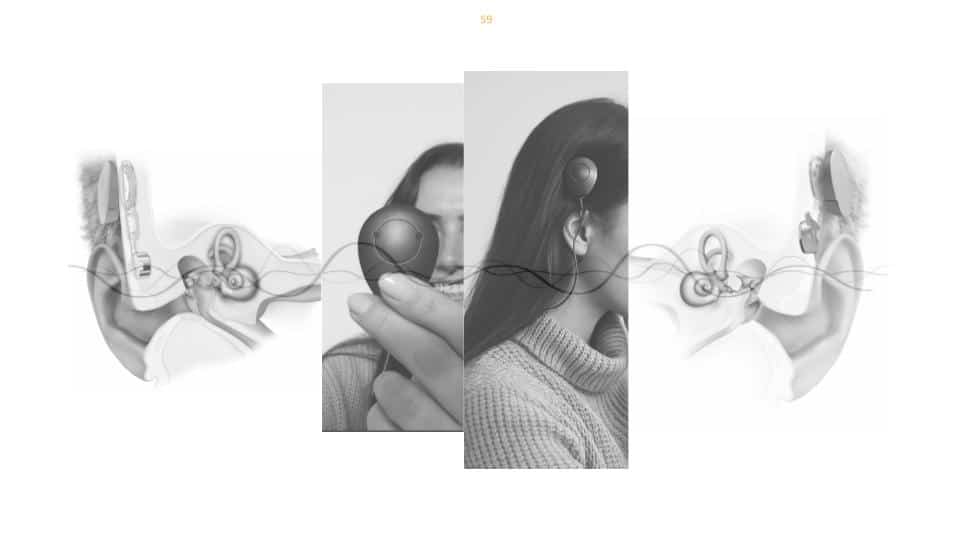

Mi nombre es Mahia Benítez, arquitecta desde Formosa, Argentina. Convivo con un implante que se adaptó a mis ritmos y resonancias. Soy un organismo vivo con un dispositivo auditivo. Este trabajo nace desde esa experiencia, entendiendo que todo territorio —como todo cuerpo— puede aprender a adaptarse sin resistencias. Tal vez sea momento de que, como arquitectas, diseñadores, urbanistas y paisajistas, empecemos a proyectar no contra el cambio, sino con él.

Todo territorio —como todo cuerpo— puede aprender a adaptarse sin resistencias.

Este proyecto no ofrece soluciones cerradas. Ofrece preguntas, gestos, dispositivos sensibles que emergen desde una escucha profunda del territorio. Porque diseñar en la frontera es diseñar con incertidumbre, con humedad, con historia, con deseo. Es imaginar infraestructuras que se dejen afectar por el pulso del río, por los cuerpos que lo recorren, por las memorias que aún lo habitan.

En un contexto de crisis climática y fragmentación urbana, no se trata de resistir el cambio, sino de aprender a convivir con él. Esta tesis es una invitación a hacerlo desde el borde, desde lo poroso, desde lo que late. Porque todo territorio —como todo cuerpo— puede aprender a adaptarse sin resistencias. Y quizás ese sea el verdadero acto de futuro.

Por eso los invito a CO-habitar la Oscilación,

muchas gracias!