Bestiarios para nuevos escenarios territoriales turísticos

Prólogo

Este trabajo nace del cruce entre el asombro y la inquietud. El asombro frente a los paisajes que conforman la costa uruguaya y a las infraestructuras que articulan y posibilitan la vida, y la inquietud ante las lógicas que los gestionan, fragmentan o mercantilizan. Crecí visitando estas playas, habitando durante todo el año esos espacios que, aunque familiares, siempre parecen en transición, entre la ciudad y el paisaje, entre el cartel de ruta y el pino.

Durante mi formación como arquitecto, y más aún en el marco de esta maestría, esas impresiones se transformaron en preguntas más estructuradas: ¿cómo se construye un paraíso? ¿Qué fuerzas lo sostienen? ¿Qué vidas permite o excluye? ¿Qué infraestructuras lo hacen posible, y qué huellas deja su funcionamiento sobre el territorio?

Este trabajo es también el resultado de una trayectoria académica que ha oscilado entre el proyecto, la docencia, la investigación y el viaje. Experiencias que han contribuido a consolidar una mirada crítica, pero también propositiva: una mirada que se rehúsa a elegir entre lo objetivo y lo imaginado.

En ese sentido, esta tesis es tanto una herramienta de análisis como un experimento proyectual. Propone imaginar futuros posibles para nuestras ciudades balnearias sin caer en la nostalgia ni en la promesa vacía del desarrollo turístico ilimitado. En cambio, se pregunta por formas de habitar más cuidadosas, por infraestructuras más porosas, por territorios más complejos y más abiertos.

El lector encontrará aquí una mezcla de formatos y registros: desde el dato cartográfico hasta la narrativa especulativa, desde una taxonomía infraestructural hasta la imagen poética. Este mestizaje metodológico no es casual, sino parte central del proyecto: tensionar las fronteras entre disciplinas, escalas y temporalidades, para pensar el turismo no como una excepción en el territorio, sino como uno de sus agentes transformadores.

Notas iniciales sobre el Paraíso.

La tesis propone explorar el turismo en la Costa Este del Uruguay, con énfasis en las franjas litorales de los departamentos de Canelones y Maldonado. Aquí, el turismo no es entendido únicamente como una actividad económica o cultural, sino como una infraestructura compleja que incide sobre el territorio: lo reorganiza, lo transforma y lo performa.

El punto de partida de la investigación radica en la necesidad urgente de repensar el modelo turístico vigente, marcado por fuertes dinámicas de estacionalidad, una creciente desigualdad en el acceso a recursos y servicios, y una sostenida presión sobre los ecosistemas costeros. Frente a este panorama, se formula la pregunta central que guía este trabajo:

¿Puede el turismo convertirse en una herramienta de transformación territorial más sensible y adaptativa?

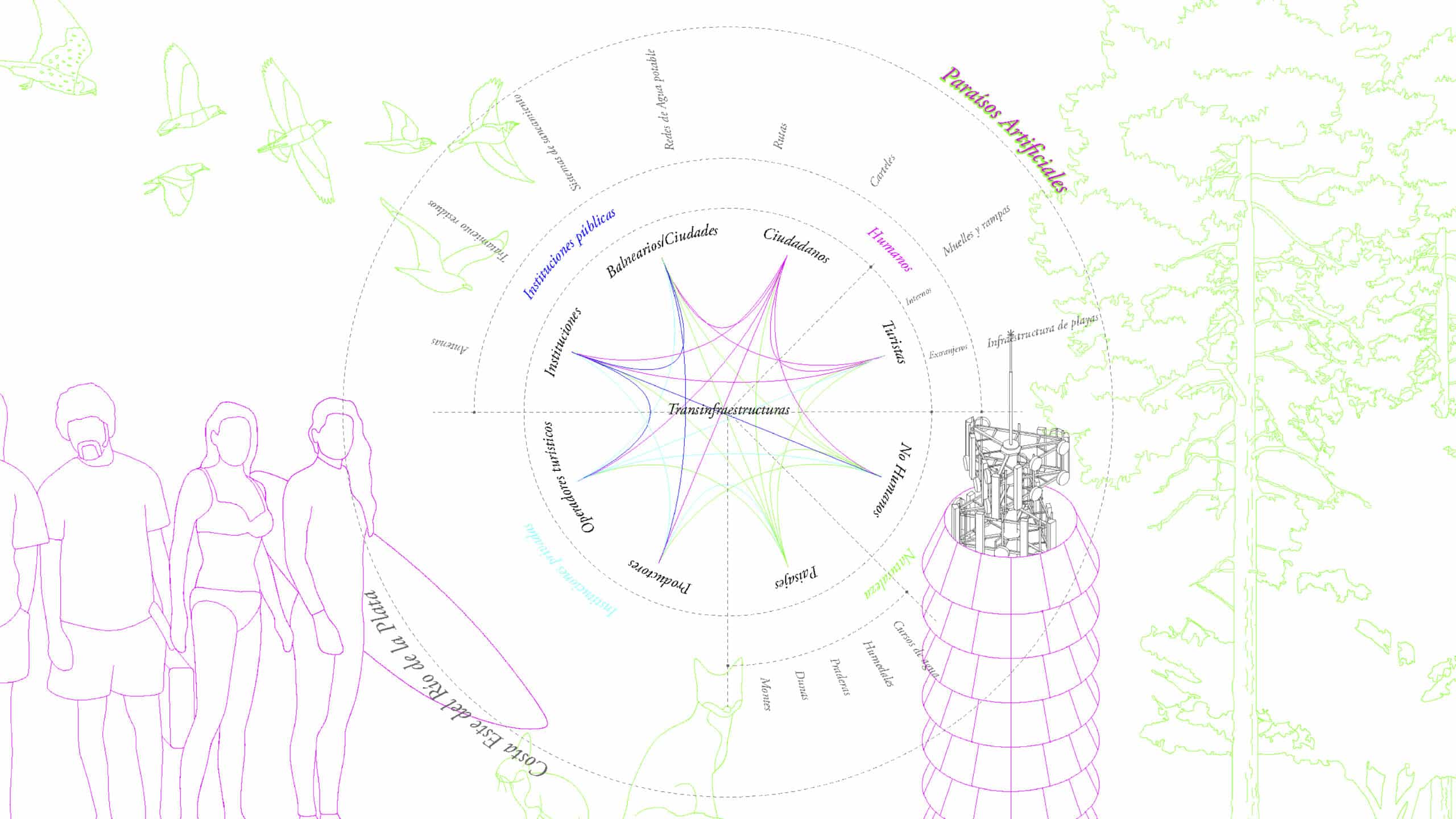

Desde esta interrogante se propone avanzar hacia la formulación de un modelo territorial alternativo, apoyado en el concepto de Paraísos Artificiales: paisajes deliberadamente construidos, donde lo natural y lo artificial coexisten en una relación productiva, conflictiva y simbiótica. En este marco, se introducen las transinfraestructuras (infraestructuras híbridas, vivas y mediadoras) como elementos capaces de operar en las zonas de contacto entre lo estacional y lo permanente, entre lo humano y lo más-que-humano, entre lo natural y lo tecnológicamente intensificado.

Uno de los dispositivos clave de esta investigación es el desarrollo de un Bestiario de Transinfraestructuras: una matriz taxonómica que permite clasificar, imaginar y proyectar infraestructuras sensibles, evolutivas y situadas. Este bestiario no solo organiza formas de intervenir sobre el territorio, sino que propone una mirada alternativa sobre cómo pensar, representar y producir arquitectura en un contexto donde la crisis ambiental y la crisis del turismo se entrelazan.

Palabras clave: Transinfraestructuras, Paraísos Artificiales, Infraestructuras adaptativas, Turismo estacional, Costa Este del Uruguay, Multiespecie, Teoría del Actor-Red, Cambio climático, Bestiario, Urbanismo infraestructural, Resiliencia y post-resiliencia, Ensambles ecológicos.

01. Marco Teórico

01.1. El turismo como agente territorial

A nivel global, el turismo se ha consolidado como uno de los sectores económicos más dinámicos y transformadores, con capacidad de generar empleo, atraer inversiones y dinamizar economías locales. Sin embargo, su influencia va mucho más allá de lo económico: el turismo actúa como un potente agente de transformación territorial, capaz de modelar paisajes, construir infraestructuras y definir patrones de ocupación del suelo.

Más allá de entenderse únicamente como una actividad económica o cultural, el turismo puede concebirse como una infraestructura en sí misma: un sistema complejo de flujos, relaciones, materiales, expectativas e imaginarios que actúa sobre el territorio, lo reorganiza y lo performa. Como toda infraestructura, no solo conecta puntos, sino que produce condiciones de posibilidad para determinados modos de vida, estéticas del paisaje y formas específicas de habitar.

En la Costa Este del Uruguay, esta dimensión infraestructural del turismo se manifiesta con especial intensidad. Aquí, la infraestructura turística no se reduce a hoteles, rutas o balnearios, sino que incorpora prácticas sociales, dispositivos de visibilización (mapas, imágenes, narrativas), ritmos estacionales y flujos temporales de alta concentración. Todo ello conforma una red que organiza el acceso al espacio, distribuye recursos y jerarquiza territorios.

El turismo se convierte así en una herramienta territorial con capacidad de transformación. Opera como un ensamblaje híbrido entre lo natural y lo artificial, actuando a múltiples escalas: desde la microintervención paisajística hasta la organización regional de la movilidad y los servicios. Reconocer al turismo como infraestructura implica repensar no sólo sus modos de implementación, sino también sus impactos, en especial en contextos donde las tensiones entre población residente y visitante se intensifican.

En Uruguay, el turismo representa entre el 5,4 % y el 8,4 % del Producto Interno Bruto, y la región comprendida entre Montevideo y Punta del Este atrae a más de dos millones de turistas extranjeros por año, además de seis millones de visitantes internos. Estas cifras lo posicionan como un motor económico clave, pero también como un agente estructurador del territorio, cuya presión estacional sobre infraestructuras, servicios y paisajes genera formas de convivencia desiguales entre poblaciones permanentes y temporales.

Este desbalance plantea las siguientes preguntas:

¿Puede el turismo convertirse en algo más que una actividad extractiva?

¿Puede ser una herramienta de desarrollo territorial más justo, sensible y sostenible?

Como advertía la revista Quaderns n°194, el ocio favorece operaciones de transformación del medio natural, transformaciones que, lejos de ser condenadas, pueden asumir una dimensión arquitectónica productiva. Allí se sostiene que las soluciones tradicionales provenientes de la disciplina (tales como investigaciones tipológicas o presencias constructivas importadas del ámbito urbano) suelen resultar ajenas a los “auténticas claves del territorio”, y carentes de sensibilidad frente a la dimensión episódica del ocio.

La crítica a las imposiciones masivas y a los modelos rígidos heredados cierta modernidad urbana, plantea la urgencia de trabajar en arquitecturas más ambiguas, inestables y paisajísticas. Aquellas capaces de asumir el contraste entre naturaleza y artificio no como antagonismo, sino como condición fundacional del turismo contemporáneo: un desplazamiento hacia lo extraordinario, que necesita del “ruido de fondo urbano” para preservarse como experiencia reconocible.

Estas ideas (ya esbozadas décadas atrás) permiten reforzar la necesidad de infraestructuras proyectadas no para congelar el paisaje, sino para relacionarse activamente con él, abriendo posibilidades para lo que en esta tesis denominamos Paraísos Artificiales.

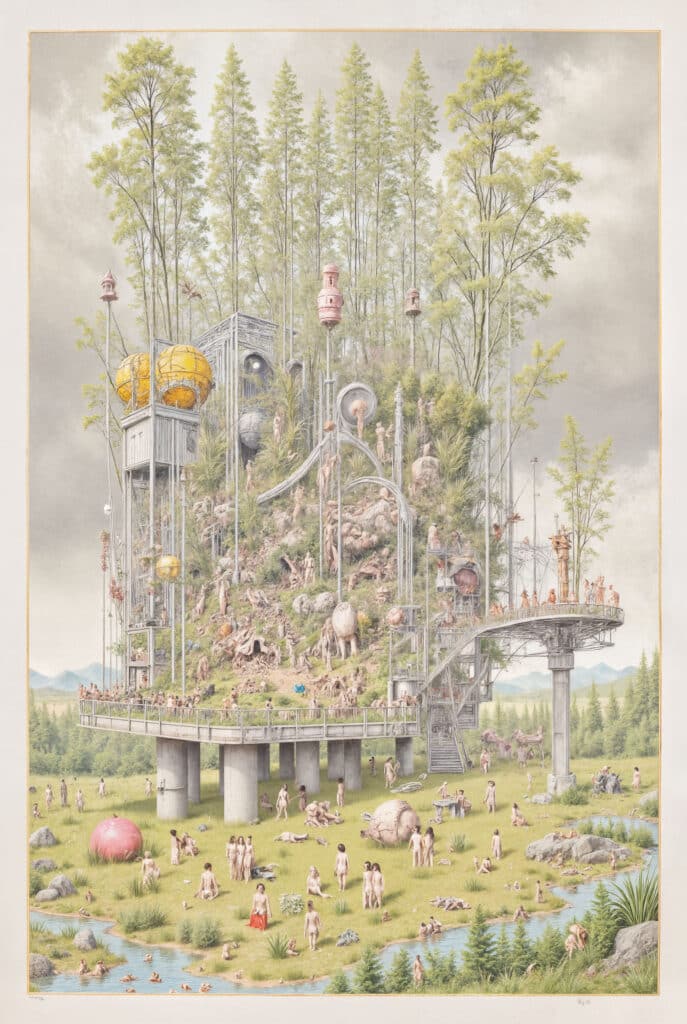

01.2. Paraísos Artificiales

El concepto de Paraísos Artificiales tiene un origen literario y filosófico. Fue utilizado por Charles Baudelaire para describir los estados de enajenación provocados por el consumo de opio: placenteros, intensos, pero ilusorios. Más tarde, autores como Walter Benjamin y Jean Baudrillard retomaron la expresión para referirse a los paisajes del consumo moderno, los simulacros urbanos y las estéticas anestesiantes del capitalismo. En todos los casos, la noción arrastra una carga ambigua: fascinación y sospecha, deseo y alienación, artificio y enajenación.

Esta tesis resignifica el término desde una mirada arquitectónica, territorial y proyectual. Alejado de lecturas moralizantes, el Paraíso Artificial es entendido aquí como un entorno híbrido y tecnonatural, donde confluyen materiales vivos e inertes, colectivos humanos y no humanos, tecnologías, narrativas y memorias. Se trata de ecosistemas construidos que no niegan su condición artificial, sino que la revelan y la trabajan como oportunidad proyectual.

Este enfoque se vincula con la noción de “tercera naturaleza”, formulada por Jacopo Bonfadio en el siglo XVI y actualizada por Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda (Amid.cero9), quienes proponen pensar el paisaje como una ecología material compuesta por lo técnico, lo biológico, lo simbólico y lo social. En sus palabras:

“(…) formar complejas ecologías de materiales, en las que materiales vivos e inertes, diferentes grupos sociales y objetos cargados tecnológica y culturalmente se reúnan en un estado de fricción e interacción constante.”

Terceras Naturalezas, Revista El Croquis n°184.

En este sentido, los Paraísos Artificiales no son ni escenarios tematizados ni meras infraestructuras de soporte, sino ensamblajes territoriales vivos, donde el artificio no oculta la fricción, sino que la expone como parte constitutiva del territorio. Celebran la hibridación entre paisaje y tecnología, entre infraestructura y ecología, abriendo la posibilidad de nuevos hábitats multiespecie, adaptativos y sensibles a la variabilidad estacional.

Esta visión encuentra ecos y proyecciones en la reflexión crítica desarrollada en la revista Quaderns n.º 194, donde se revisa la relación entre turismo, arquitectura y paisaje desde una óptica que cuestiona tanto los modelos urbanos agotados como las imposiciones masivas. Lejos de promover una mirada puramente conservacionista, se plantea la necesidad de integrar el desarrollo turístico con la transformación consciente del paisaje, entendiéndolo no como una esencia a preservar, sino como un campo operativo:

“Así pues, más que congelar el medio natural en su pretendida esencia, las nuevas líneas de debate se basarían en ese contraste entre artificialidad y naturaleza en el que se fundamenta la auténtica dimensión del paisaje, en tanto que elemento también arquitectónico susceptible de favorecer la propuesta de unas nuevas relaciones espaciales.”

Este enfoque asume que la naturaleza nunca ha sido completamente natural, y que muchos de los paisajes admirados son el resultado de una larga manipulación humana. El texto alerta contra la creación de paisajes-diorama, diseñados para una mirada nostálgica y pasiva, y llama en cambio a pensar en el paisaje como “elemento de trabajo”, como infraestructura capaz de producir nuevas formas de habitar. Esta perspectiva se alinea con la idea del Paraíso Artificial como ensamblaje tecnonatural: un sistema abierto y evolutivo, sensible a los flujos del deseo, el ocio, el conflicto y la temporalidad.

Desde una mirada relacional, el Paraíso Artificial puede entenderse no como un lugar cerrado o una utopía acabada, sino como una red de actores heterogéneos (naturales, técnicos, sociales, simbólicos) en constante mutación. Aquí, el concepto de simpoiesis, desarrollado por Donna Haraway, adquiere relevancia: estos ensamblajes no son autopoieticos, no se autogeneran ni se mantienen por sí solos, sino que se producen y sostienen colectivamente a través de múltiples interdependencias. La simpoiesis (hacer-con) sugiere una lógica de coevolución y creación distribuida, fundamental para pensar arquitecturas e infraestructuras en clave ecológica y no antropocéntrica.

La Teoría del Actor-Red (TAR), formulada por autores como Bruno Latour, Michel Callon y John Law, ofrece una clave interpretativa potente para pensar estos Paraísos Artificiales como ensamblajes territoriales complejos. Desde esta perspectiva, lo social no es una esfera separada de lo material, sino el efecto de redes en las que interactúan actores humanos y no-humanos: tecnologías, organismos, objetos, normativas, afectos y paisajes. De esta manera, cada elemento involucrado en la producción turística (una cañería, una ordenanza de altura, una bacteria, un médano, un visitante estacional o un dron de vigilancia) posee agencia y participa activamente en la configuración del territorio, desdibujando la idea de territorio como superficie neutra y presentándolo como un campo performativo.

Aplicado al caso del litoral uruguayo, este enfoque permite leer la urbanización costera no como una simple planificación vertical ni como una respuesta espontánea al turismo, sino como una red ensamblada por múltiples fuerzas: la forestación exótica que fijó las dunas, las lógicas inmobiliarias, los ciclos estacionales, el ascenso del nivel del mar, los dispositivos de seguridad y los cuerpos migrantes-hedonistas de los veraneantes.

Al mismo tiempo, esta mirada incorpora la advertencia crítica de Paul Sansot, quien en su texto “Contra el frenesí paisajístico” plantea una reserva ante el impulso de convertir todo el territorio en “paisaje”. Para Sansot, esta operación, aparentemente bienintencionada, corre el riesgo de homogeneizar lo diverso, estetizar lo conflictivo y transformar lo indeterminado en decorado:

“Detecto cierta dosis de ambigüedad, cierto peligro en el ‘todo paisaje’ (…) que nivela y banaliza todo aquello que encuentra, tragándose todos los relieves incómodos.”

Sansot pone en cuestión la tendencia a convertir el paisaje en un producto legible, consumible, escenográfico, que pierde su densidad y su opacidad para volverse espacio tematizado. Denuncia una voluntad de visibilización total que elimina lo imprevisto, lo disonante, lo que no encaja con una lógica de “legible”:

“Ante esa voluntad ecológica y frenética, debemos protegernos de otro tipo de peligro: el de un paisaje natural bien protegido, acondicionado de tal forma que acabara perdiendo su faz invisible y secreta, exponiéndose al completo como un gran escaparate.”

Esta crítica al paisaje como mercancía espectacular coincide con el espíritu de los Paraísos Artificiales aquí propuestos: ensamblajes que no buscan congelar el territorio ni ocultar sus tensiones, sino alojarlas productivamente. Infraestructuras que no operan desde la perfección o la armonía, sino desde la fricción, la interdependencia, la mutación. En este sentido, el paisaje deja de ser fondo pasivo y se convierte en campo operativo donde se producen encuentros, disrupciones y formas activas de habitar lo común.

Reconocer esta condición distribuida de agencia es fundamental para proyectar nuevas infraestructuras: no como imposiciones sobre el paisaje, sino como mediaciones coevolutivas. En este marco, los Paraísos Artificiales funcionan como territorios capaces de alojar multiplicidades, producir encuentros y sostener tensiones, ofreciendo una nueva mirada sobre el rol del proyecto en tiempos de crisis ambiental, efervescencia turística y modificación territorial.

01.3. Transinfraestructuras

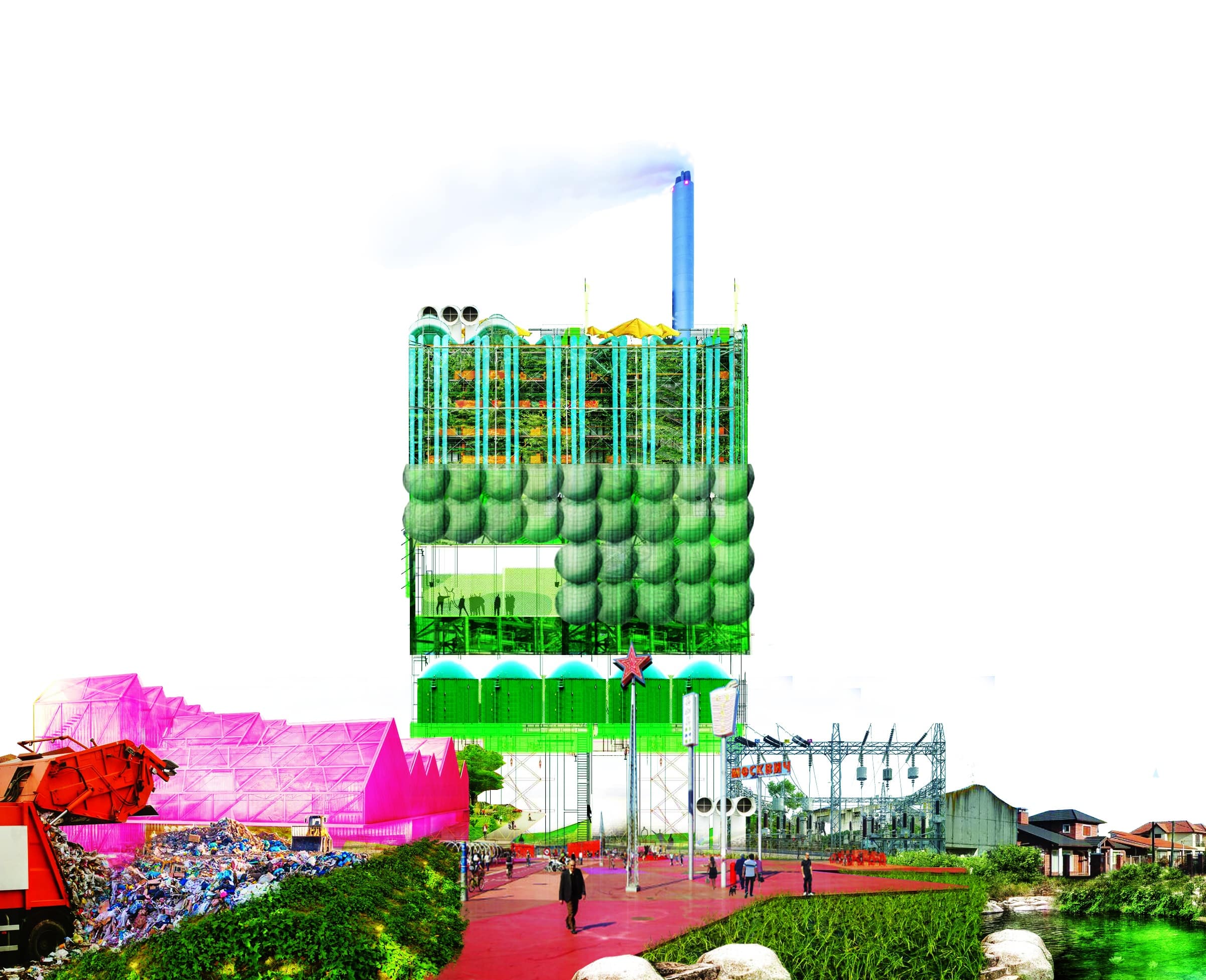

En el marco de este trabajo, las transinfraestructuras constituyen el soporte operativo proyectual fundamental de los Paraísos Artificiales. A diferencia de las infraestructuras tradicionales (concebidas como sistemas técnicos cerrados, invisibles), las transinfraestructuras son híbridos que articulan lo técnico con lo ecológico, lo simbólico, lo social y lo afectivo.

El prefijo “trans” remite a una condición de cruce, tránsito, mediación activa entre registros diversos: naturaleza y artificio, humano y más-que-humano, permanente y estacional, visible y oculto. Estas infraestructuras no se limitan a transportar energía, agua o desechos: son dispositivos relacionales y performativos, que producen paisajes, modelan experiencias, alojan prácticas y configuran formas de vida.

Desde la lógica relacional de las infraestructuras como ensamblajes surge la necesidad de redefinir su rol territorial. En este marco se introduce la figura de las transinfraestructuras como tipología especulativa y propositiva, que amalgama lo físico y lo digital, lo orgánico y lo inorgánico. Lejos de estabilizar el territorio, estas infraestructuras aceptan y gestionan su inestabilidad, operando como mediadoras entre ciudad y paisaje, flujos ecológicos y sociales, humanos y más-que-humanos.

Siguiendo postulados de Gaia 2.0 de Bruno Latour y Tim Lenton, las transinfraestructuras incorporan la autorregulación como principio operativo. Reciclan energía, reconfiguran excedentes industriales en recursos y promueven ecologías artificiales coevolutivas. Son organismos vivos: respiran, exhalan, comen, defecan y sudan. No están diseñadas solo funcionar, sino convivir, mutar, negociar y significar. Se alejan del ideal de control absoluto y adoptan lógica adaptativa, situada, sensible a transformaciones climáticas y sociales.

Su concepción se entrelaza con la figura del monstruo propuesta por Iñaki Ábalos (2015). El monstruo no oculta sus costuras: exhibe contradicciones, escalas conflictivas, ensamblajes imperfectos. Para Ábalos, lo monstruoso no es una falla, sino una condición productiva que permite operar con la complejidad:

“El monstruo no es un fin en sí mismo, sino un momento de negociación en el proceso entre lo que hay que saber y lo que hay que saber olvidar en arquitectura. (…) Es el estado del proceso en el que se hace necesario crear coherencia de la mera acumulación de datos objetivos, dispares entre sí, sabiendo que las renuncias son tan importantes como las elecciones y, por tanto, que el núcleo del trabajo consiste en gestionar la “imperfección” de forma productiva. El ensamblaje del monstruo puede ser físico (figurativo) y/o matemático (paramétrico); debe cuidarse de intentar suavizar a priori las lógicas contradictorias que informan y dan consistencia al sistema. Para una adecuada construcción del monstruo es imprescindible no borrar la incoherencia de las distintas organizaciones materiales y espaciales en conflicto, sino dejar el registro del campo de batalla. (…) Cuando el monstruo produce rechazo, el trabajo puede canalizarse a aliviar parcialmente las contradicciones entre lógicas mediando subjetivamente para identificar las predominantes. (…) Todo el proceso se basa así en una idea cuya raíz pintoresca es incuestionable: para alcanzar una nueva idea de belleza es necesario atravesar ciertas dosis de fealdad.”

Ensayos sobre Termodinámica, Arquitectura y Belleza. Iñaki Ábalos.

Desde esta perspectiva, las transinfraestructuras no suavizan tensiones ni eliminan el conflicto: lo hacen visible, lo alojan y trabajan. Son ensamblajes abiertos, contingentes, que permiten convivir con inestabilidad, exceso y fricción, transformando esas condiciones en potencia proyectual.

Esta noción se amplifica en la figura del ciborg de Donna Haraway (2020), donde dicotomías entre lo humano y lo técnico, lo natural y lo cultural, se disuelven en ensamblajes emancipatorios y situados. La transinfraestructura es también un ciborg territorial: criatura híbrida y mutante, portadora de agencia, inserta en sistemas complejos que no controla pero con los que interactúa activa y sensiblemente. Desde esta mirada, el diseño deviene ejercicio de ensamblaje entre actores múltiples: organismos, normativas, suelos, flujos, tecnologías, temporalidades. Esta red no se da por sentada: se construye, negocia y actualiza.

Así, las transinfraestructuras no son meros dispositivos técnicos: son ensamblajes socioecológicos con agencia. Su diseño no busca imponer forma, sino facilitar encuentros y mediar conflictos. Son, en definitiva, monstruos vivos que encarnan la posibilidad de construir infraestructuras para un nuevo tiempo: transición energética, transformación climática y redefinición del habitar turístico.

02. Diagnóstico territorial

02.1. El turismo en Uruguay: contexto, modelo y tendencias.

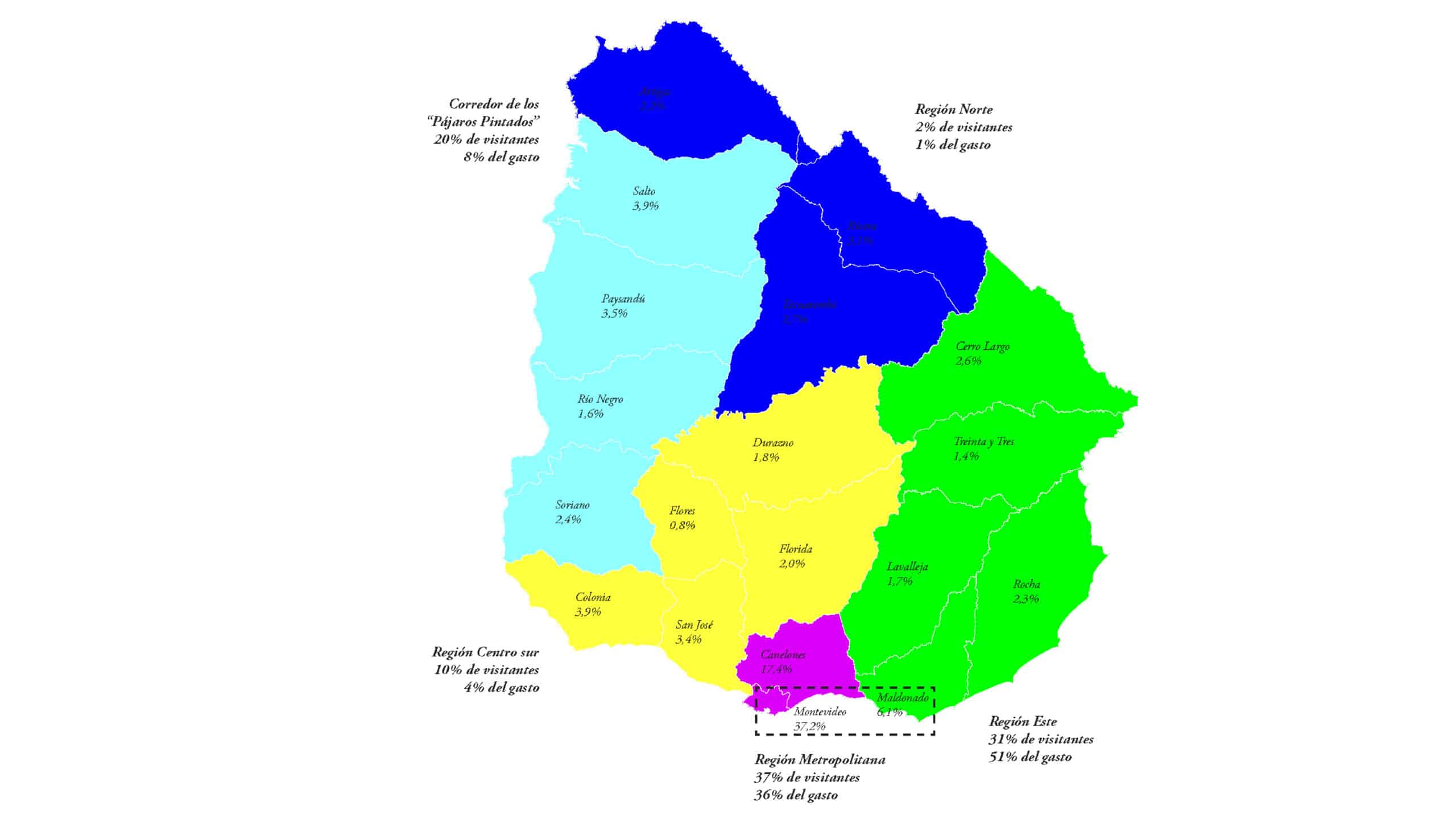

El turismo constituye uno de los principales sectores económicos de Uruguay. Según datos del Ministerio de Turismo, su aporte al Producto Interno Bruto oscila entre el 5 % y el 8 %, representando una de las fuentes más relevantes de divisas, generación de empleo e inversión en infraestructura. Es también un fenómeno cultural y social que moldea imaginarios, rutinas y usos del territorio. Sin embargo, el modelo turístico dominante presenta una serie de características y contradicciones que tensionan su sostenibilidad y su capacidad de contribuir a un desarrollo territorial equilibrado.

Desde mediados del siglo XX, Uruguay consolidó una oferta turística centrada en el litoral este, en particular en los departamentos de Montevideo, Canelones y Maldonado. La proximidad con Argentina y el sur de Brasil, la calidad ambiental de las playas y la relativa estabilidad política del país favorecieron el crecimiento de este sector. Punta del Este se posicionó como destino de alto perfil, mientras que la Costa de Oro y el resto del litoral desarrollaron una oferta más diversificada.

El sector genera actualmente más de 100.000 empleos directos e indirectos, con un peso creciente del turismo interno que ha complementado la tradicional dependencia del mercado argentino. No obstante, la distribución territorial del turismo sigue siendo altamente desigual: más del 80 % de las pernoctaciones y de los ingresos se concentran en el eje Montevideo-Punta del Este.

El modelo vigente se basa en la explotación intensiva del litoral durante la temporada alta (enero y febrero). Esta estacionalidad extrema condiciona toda la cadena de servicios e infraestructuras. Hoteles, restaurantes, transporte, saneamiento y espacios públicos. Este enfoque ha privilegiado el turismo de sol y playa, asociado a una lógica extractiva de valorización inmobiliaria. La expansión de urbanizaciones costeras ha fragmentado hábitats, saturado servicios y generado un paisaje discontinuo y vulnerable.

Entre los principales desafíos del modelo actual se destacan la dependencia de mercados volátiles, particularmente el argentino, la fragilidad de un sistema basado en una ocupación estacional y concentrada, la presión sobre ecosistemas sensibles (playas, dunas, humedales y montes costeros) y la rigidez infraestructural con redes y servicios incapaces de adaptarse a la variabilidad de los usos.

En los últimos años, las políticas públicas han buscado diversificar la oferta y desestacionalizar la demanda. Se han impulsado líneas de ecoturismo, turismo cultural y turismo de naturaleza, así como la valorización del turismo interno. Sin embargo, estas estrategias conviven con el peso dominante del modelo tradicional y con una falta de integración entre las políticas de turismo, ordenamiento territorial y gestión ambiental.

El litoral costero uruguayo ofrece un campo fértil para repensar el turismo como una infraestructura territorial ecológica y cultural. La propia fragilidad del modelo actual abre oportunidades para ensayar nuevos dispositivos capaces de mediar entre los usos turísticos y los procesos ecosistémicos. Se trata de pasar de un enfoque basado en la explotación puntual del territorio a una lógica de cohabitación, regeneración y cuidado.

En este contexto, el desarrollo de infraestructuras sensibles, adaptativas y multiespecie puede contribuir a imaginar un turismo más distribuido, menos extractivo y más integrado a los territorios que lo soportan. Superar la rigidez estacional, diversificar los usos y trabajar con las ecologías locales son pasos necesarios para construir un litoral habitable para todos sus habitantes: humanos y no-humanos, permanentes y estacionales.

02.2. El turismo en Uruguay: contexto, modelo y tendencias.

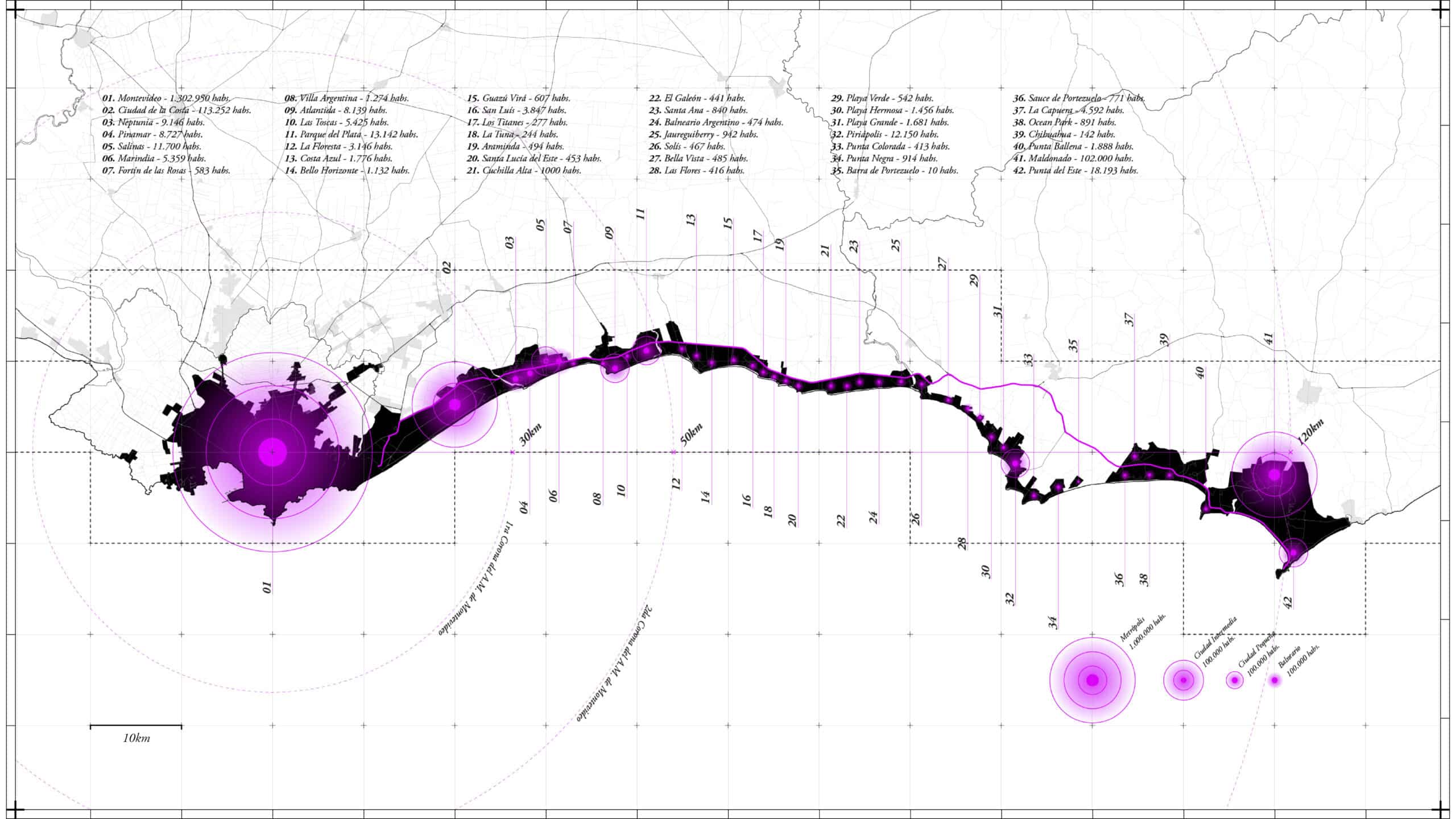

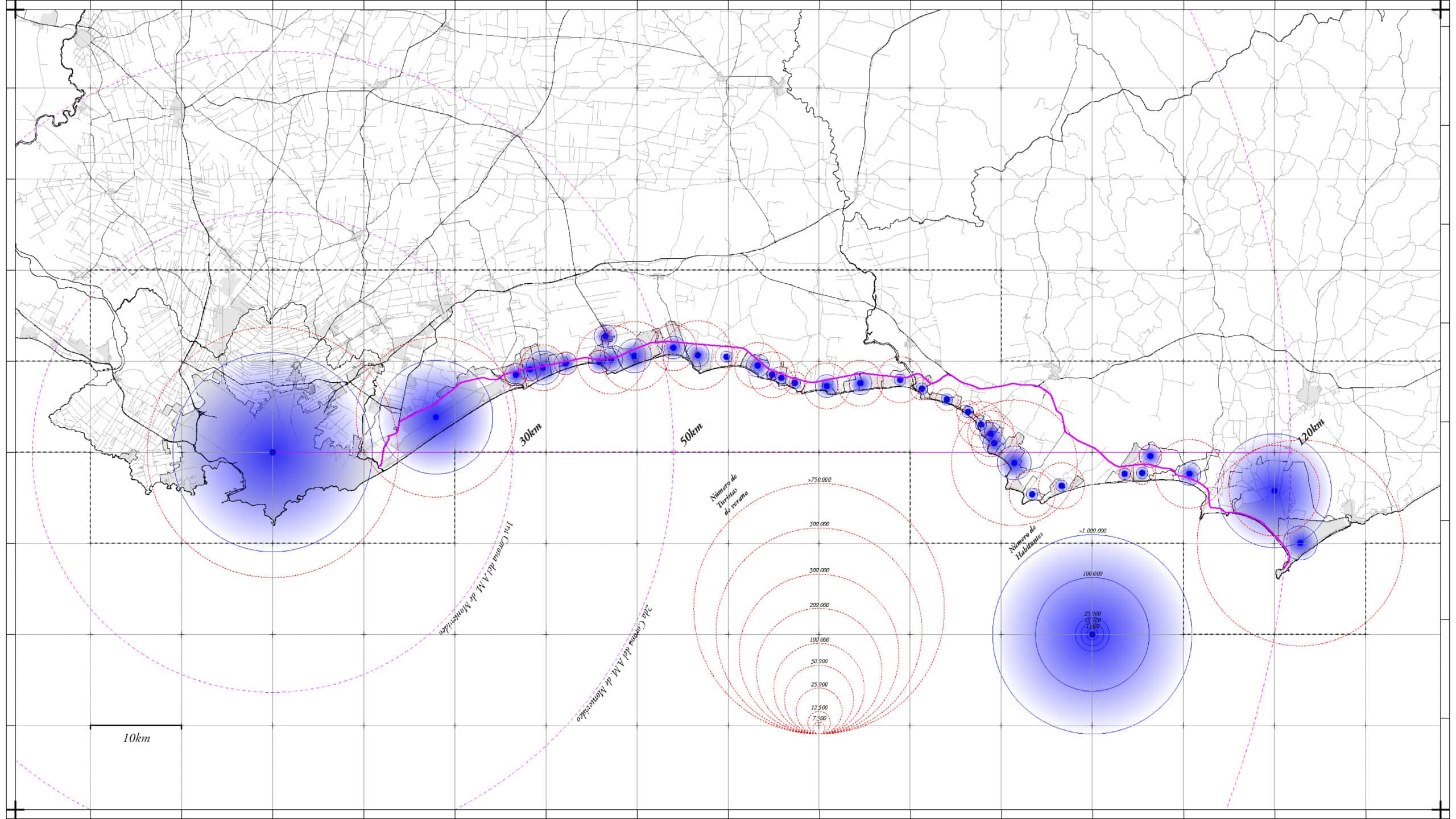

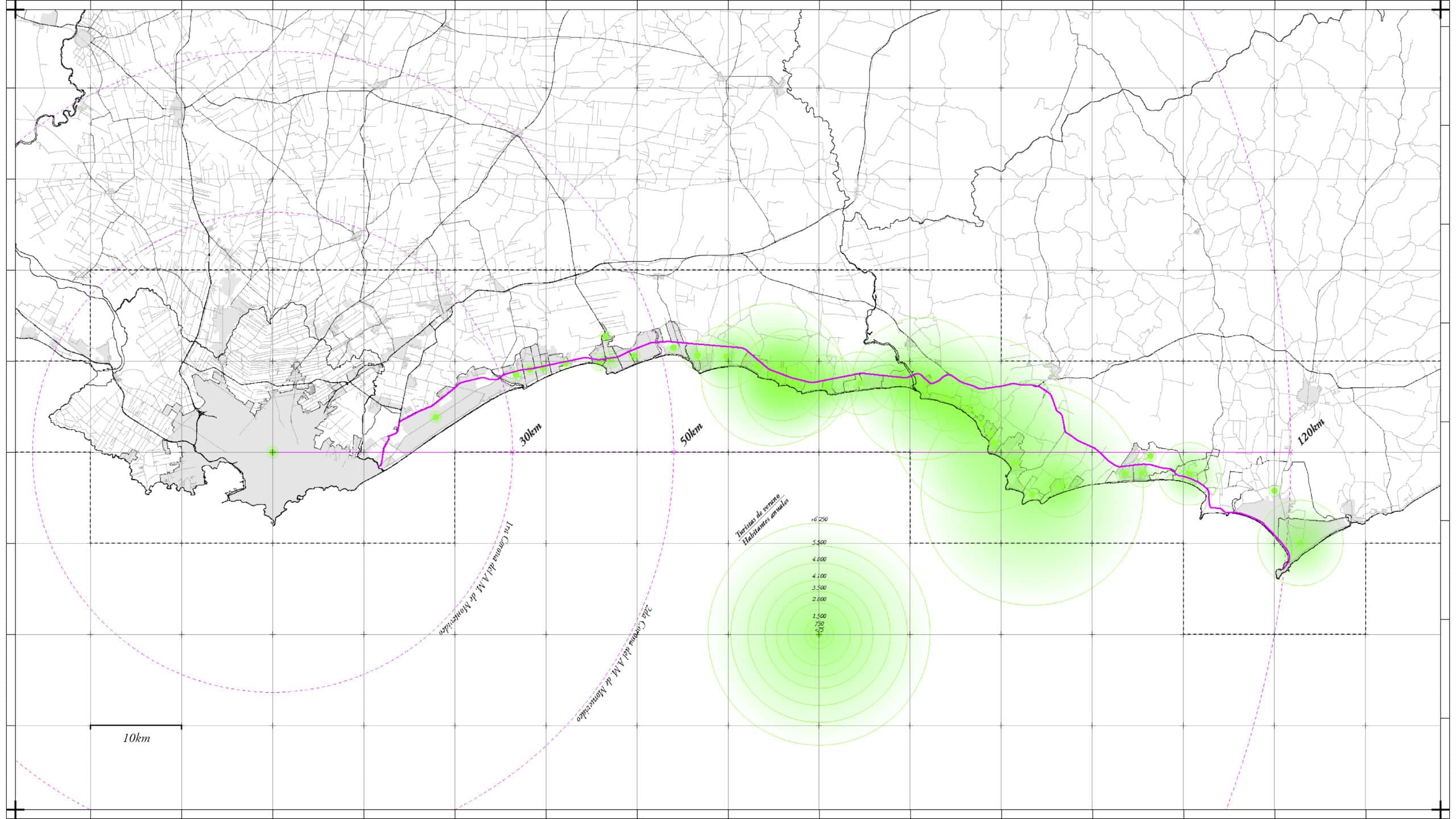

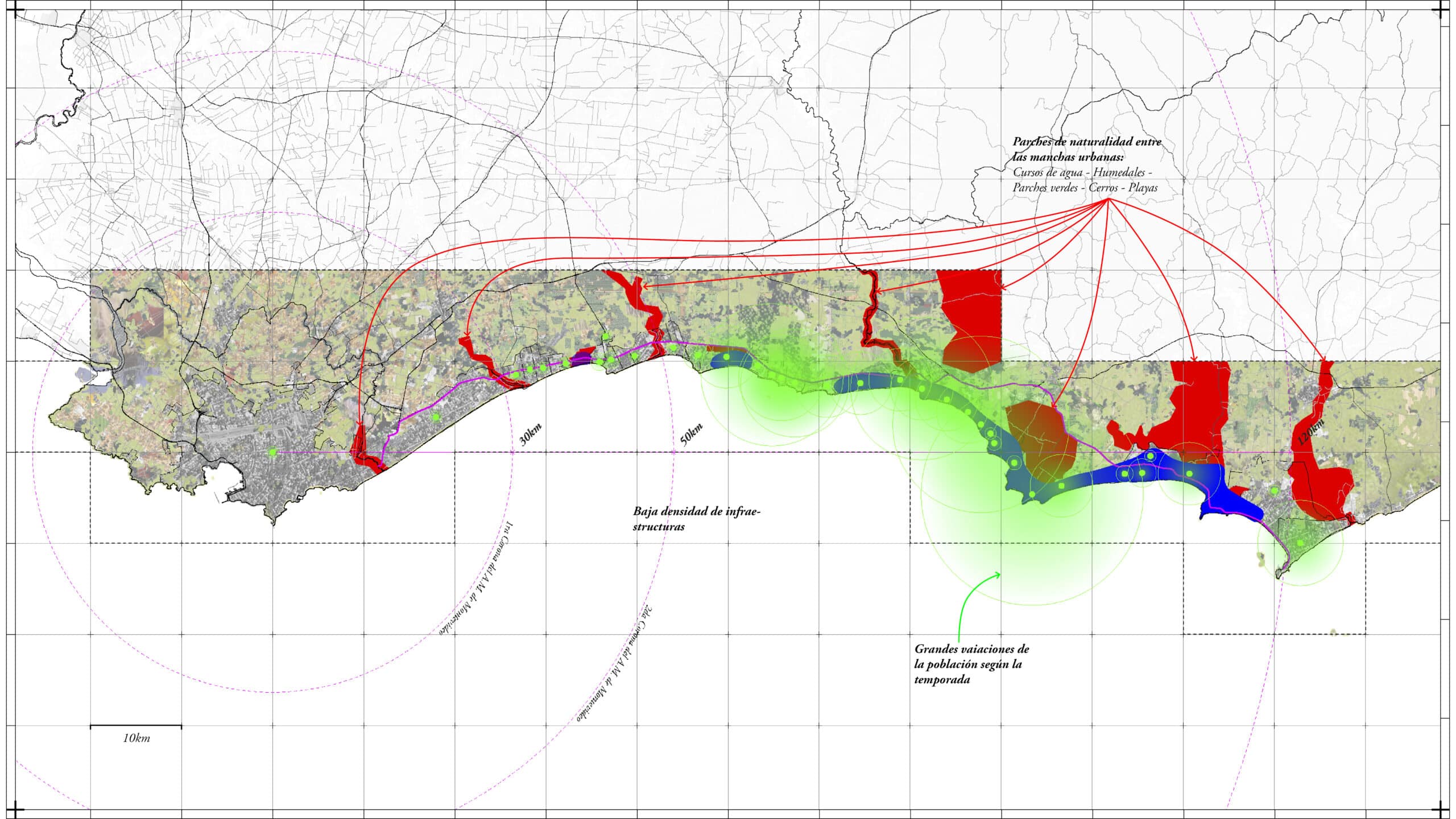

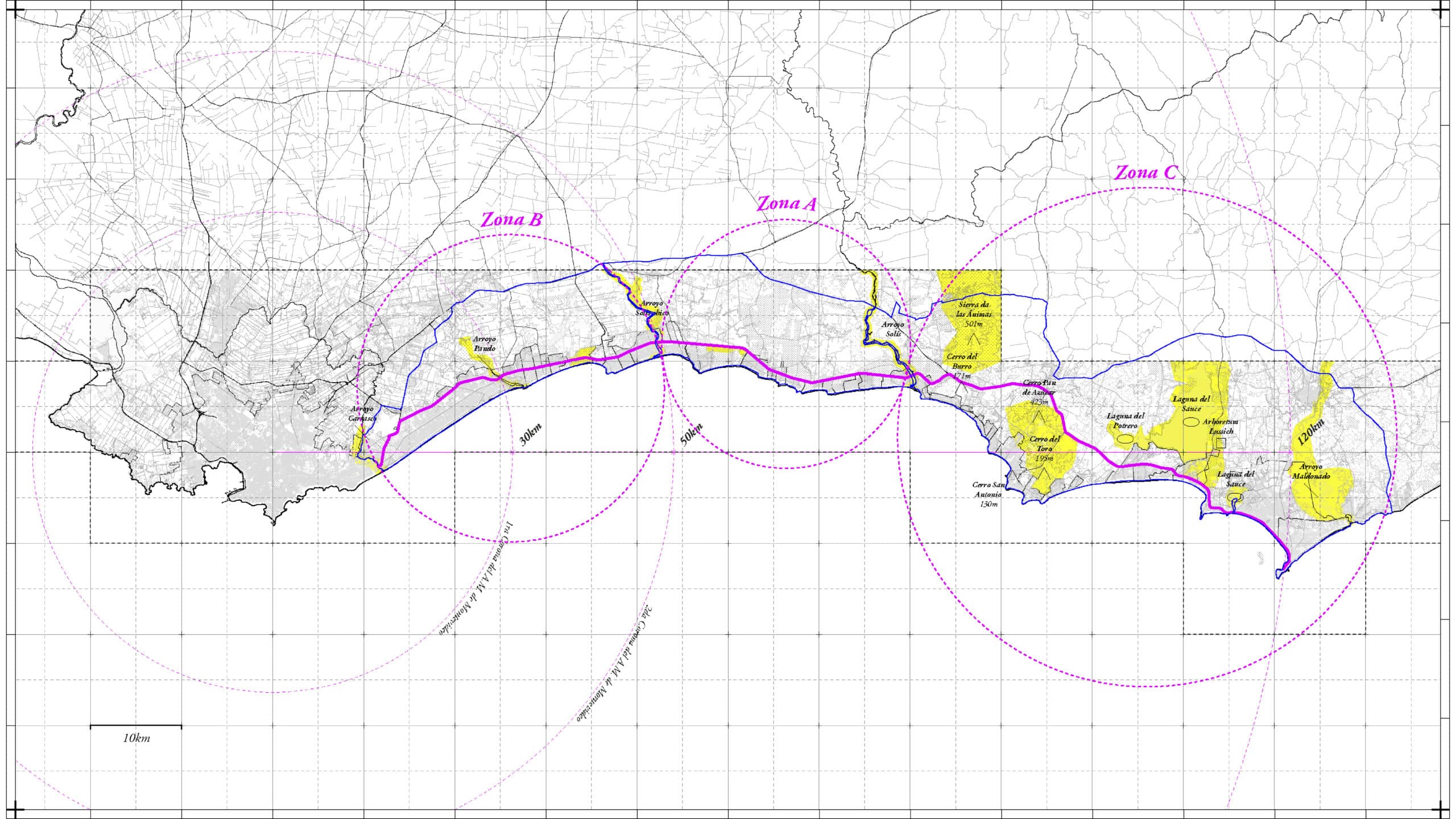

El ámbito de estudio abarca la franja costera del sureste uruguayo, extendida entre Montevideo y Punta del Este. Este corredor litoral de aproximadamente 120 kilómetros conecta los departamentos de Canelones y Maldonado, constituyendo el principal destino turístico del país.

En esta franja se entrecruzan paisajes naturales y ecosistemas sensibles con infraestructuras técnicas, urbanizaciones costeras, balnearios consolidados y ciudades dormitorio. Se configura así un territorio híbrido y tensionado, donde lo urbano convive con lo rural, lo permanente se alterna con lo estacional y lo informal se superpone a lo planificado.

A lo largo del último siglo, este territorio ha experimentado transformaciones profundas impulsadas por el turismo y la especulación inmobiliaria. Un paisaje originalmente dominado por dunas y humedales fue reemplazado por un corredor urbano lineal en el cual infraestructuras, balnearios y ciudades conviven bajo una lógica de expansión fragmentada y extensiva, dependiente del automóvil y marcada por fuertes desequilibrios espaciales.

La estacionalidad es un aspecto central del modelo turístico predominante: en verano, la población se multiplica varias veces respecto al resto del año, generando sobrecargas temporales en las infraestructuras que permanecen subutilizadas en los meses restantes.

Morfológicamente, la costa del sureste uruguayo se caracteriza por una estructura lineal definida por la Ruta Interbalnearia y el borde marítimo. Esta condición determina tanto la movilidad como la distribución de usos del suelo y la interacción con el paisaje. Las tipologías edilicias dominantes son viviendas unifamiliares aisladas, permanentes y temporales, con baja densificación, coexistiendo con barrios tradicionales, urbanizaciones cerradas, áreas industriales y terrenos rurales. Todo ello evidencia la ausencia de una planificación coordinada entre los distintos departamentos.

En este contexto, resulta fundamental repensar el modelo territorial vigente, proyectando infraestructuras turísticas capaces de asumir lógicas híbridas y flexibles, expandiéndose y contrayéndose según las demandas, y estableciendo nuevas relaciones entre ciudad, paisaje y tecnología.

03. Situación actual de la Costa Este

03.1. Historia balnearia

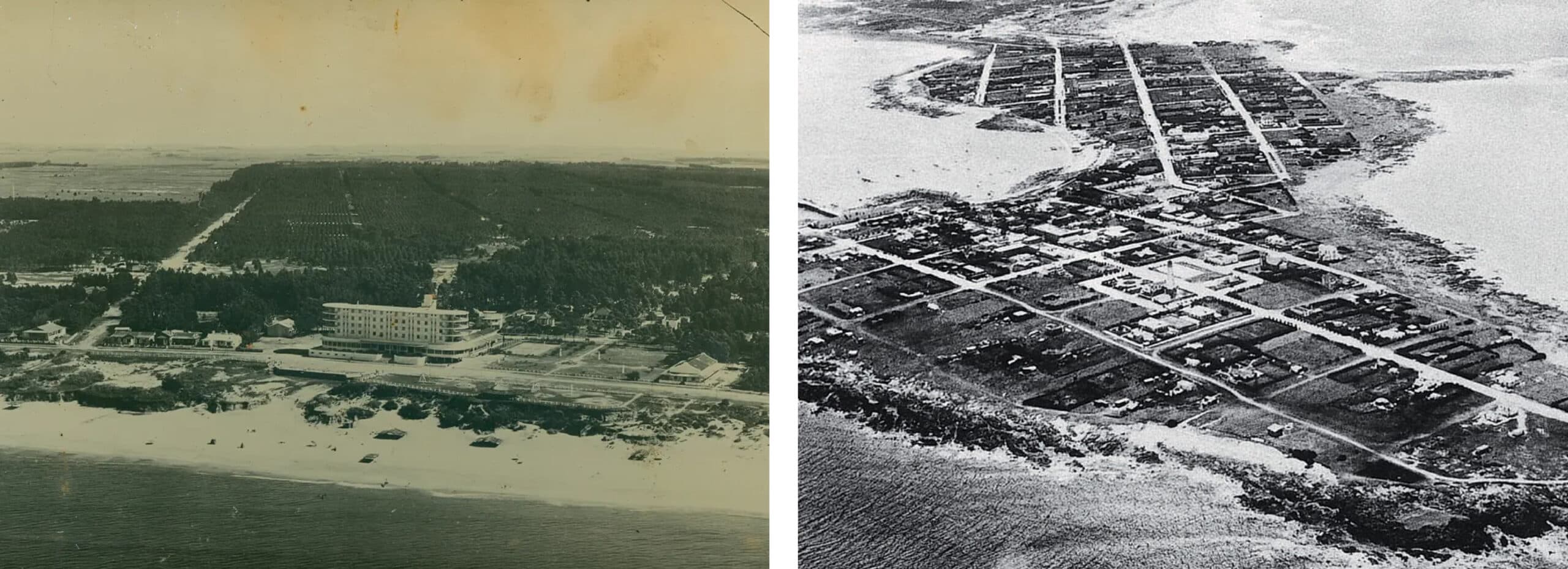

Hasta comienzos del siglo XX, el litoral de Canelones estaba habitado por dunas móviles, humedales, esteros y campos bajos. Estos suelos, con poco valor agroproductivo, fueron resignificados a partir del auge de los campamentos de playa de familias de clase alta, que hacia fines del siglo XIX comenzaron a instalar carpas y estructuras efímeras en la temporada estival.

Un punto de inflexión fue la plantación sistemática de especies exóticas como eucaliptos y pinos iniciada a principios del siglo XX, para la explotación de la industria forestal y como técnica de fijación de dunas. Esta transformación habilitó la subdivisión parcelaria costera. Los primeros balnearios (Atlántida, Marindia, Parque del Plata) surgieron como urbanizaciones jardín de baja densidad con infraestructura mínima y fuerte componente estacional.

En Maldonado, la lógica fue distinta. La ciudad capital, fundada como enclave militar en el siglo XVIII, evolucionó hacia un nodo administrativo y logístico, mientras que Piriápolis (concebido por Francisco Piria a fines del XIX) se convirtió en el primer balneario planificado del país, articulando urbanismo, turismo y especulación. Más tarde, Punta del Este consolidó un modelo internacional que lo posicionó como ícono del turismo sudamericano. Estas operaciones no sólo introdujeron nuevas lógicas urbanas, sino que impusieron formas específicas de habitar el litoral, articulando infraestructura, paisaje y deseo.

03.2. Escala del paisaje

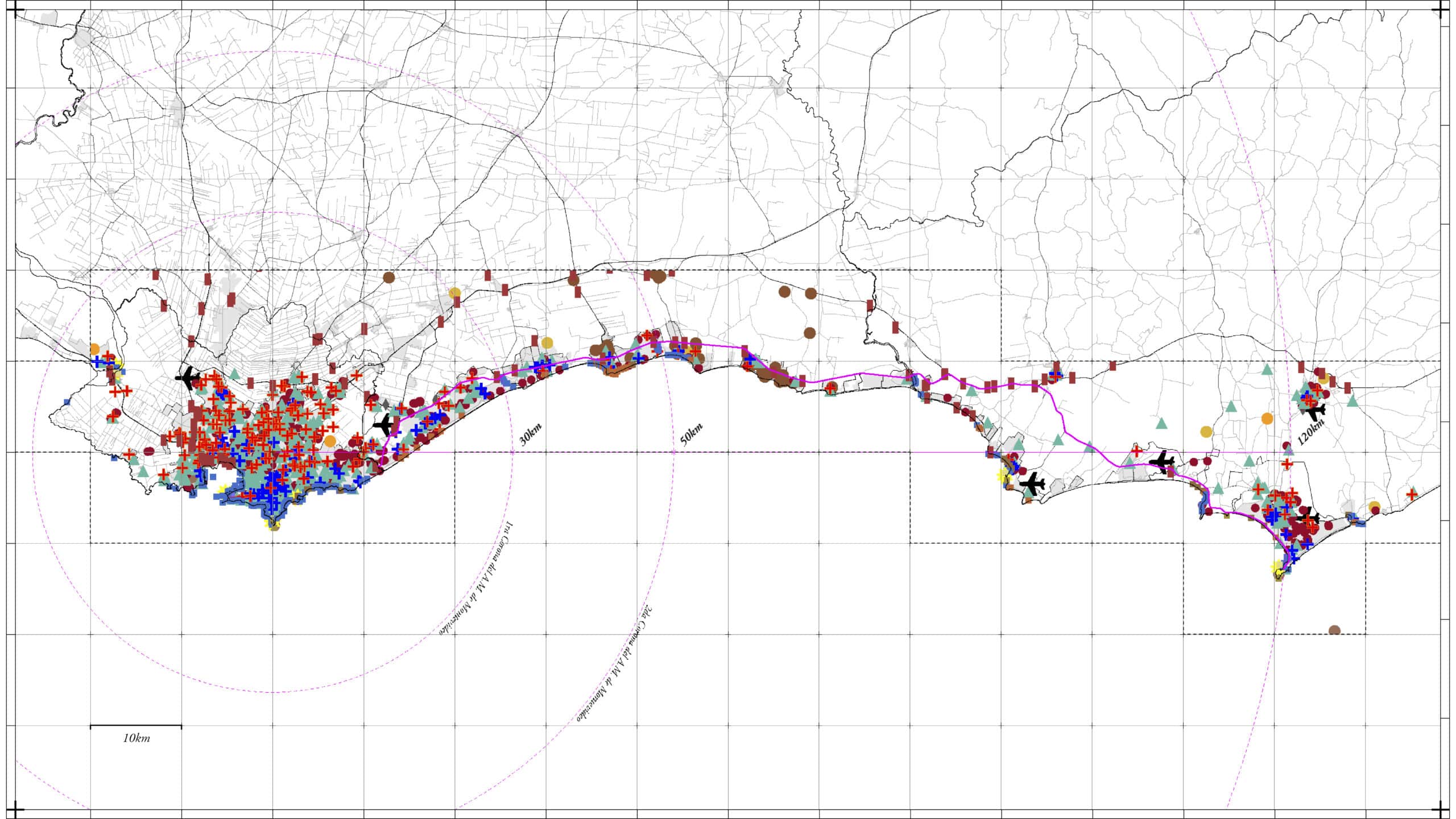

El análisis morfológico del litoral evidencia un patrón de urbanización lineal y poco articulado. La mayoría de los centros urbanos y balnearios se ubican sobre la primera franja costera, generando presión directa sobre los ecosistemas costeros.

La Costa de Oro (Canelones) y el litoral de Maldonado conforman un continuo territorial de enorme diversidad ecológica y paisajística, que se podría leer desde el arroyo Carrasco (Montevideo/Canelones) hasta la frontera con Brasil en el departamento de Rocha. Este litoral presenta una sucesión de puntas rocosas, playas, campos de médanos, barrancas sedimentarias, lagunas y humedales, configurando un mosaico dinámico de paisajes.

En el tramo que corresponde a las costas del Río de la Plata (desde Montevideo a Punta del Este), predominan las playas arenosas y dunas bajas. Detrás de las playas se forman cordones de dunas y relictos de monte psamófilo (un bosque litoral de arenas donde crecían especies adaptadas a la sal y al viento) que hoy sobrevive en parches, tras haber sido casi reemplazado por plantaciones exóticas durante la colonización humana. Los médanos frontales conservan vegetación pionera, como gramíneas y hierbas halófilas, que actúan como primeras líneas de estabilización dunar. En las zonas deprimidas detrás de la duna costera se acumula agua dulce o salobre, dando origen a humedales de alta biodiversidad. Estos ambientes albergan flora endémica y especies migratorias, y representan los ecosistemas de mayor riqueza vegetal del litoral. Hacia el interior dominan las praderas, que hacia el Este conviven con los montes serranos.

A partir de Punta del Este, la costa atlántica de Maldonado presenta playas extensas, médanos altos y un sistema de lagunas costeras que constituyen verdaderos paisajes de transición entre zonas terrestres y acuáticas. En sus márgenes crecen bosques psamófilos y pastizales.

Este continuo litoral combina una gran diversidad de biomas: playas, dunas, humedales, lagunas, sierras y sistemas estuarinos.

03.3. Escala de las infraestructuras

El uso del territorio a lo largo de la Costa Este del Uruguay refleja una compleja superposición de dinámicas urbanas, agrícolas y turísticas, que tensionan tanto la sostenibilidad de los ecosistemas costeros como la capacidad de las infraestructuras para responder a escenarios cambiantes. La franja costera funciona como un sistema híbrido y estacional, en el que convergen usos permanentes y temporarios, presionando redes de servicios que históricamente han sido concebidas con una lógica rígida y monocapa.

En la Costa de Oro (Canelones), esta tensión es especialmente visible. La Ciudad de la Costa, con más de 120.000 habitantes, opera como un suburbio de Montevideo, con urbanización extensiva, tránsito congestionado y una red de saneamiento aún en desarrollo. A pesar de su escala metropolitana, su infraestructura sigue respondiendo a un patrón de ocupación dispersa, con limitaciones para gestionar picos de demanda. Más al este, balnearios como Atlántida y Parque del Plata cuentan con ciertos servicios educativos y sanitarios, pero dependen de Montevideo para atención de mediana complejidad. Otros centros como La Floresta, Santa Ana o Solís evidencian una dotación mínima: sin estaciones de bombeo suficientes, redes de saneamiento operativas ni equipamientos culturales o deportivos de relevancia. Esta asimetría revela un modelo infraestructural pensado para poblaciones estables, que desatiende la variabilidad estacional del turismo.

En Maldonado, la presión sobre las infraestructuras es aún mayor, dada la magnitud del turismo. Punta del Este concentra desarrollos inmobiliarios de alta densidad, mientras que Piriápolis, por ejemplo, mantienen un perfil más consolidado de baja escala.

Muchas de las infraestructuras (calles, alumbrado, redes de saneamiento, recolección de residuos) fueron concebidas sin capacidad de adaptación ni expansión. Esta rigidez impide gestionar los flujos turísticos sin degradar el entorno. Las costas, como interfaces dinámicas entre el mar y la tierra, acumulan tensiones, pero también ofrecen oportunidades para ensayar infraestructuras adaptativas, capaces de actuar con elasticidad frente a los ritmos del turismo.

Desde una lectura infraestructural y territorial, el litoral uruguayo puede entenderse como un ensamblaje de fragmentos urbanos, sistemas ecológicos y flujos estacionales. Su condición de sistema abierto exige proyectar infraestructuras relacionales, capaces de integrar escalas, gestionar temporalidades variables y operar como dispositivos de mediación entre el desarrollo turístico, la habitabilidad urbana y la conservación de los ecosistemas.

Infraestructura y conflicto NIMBY.

Esta situación evidencia también tensiones entre las necesidades colectivas y las percepciones individuales. Uno de los conflictos más frecuentes es el fenómeno conocido como NIMBY (Not In My Back Yard), donde los habitantes se oponen a la instalación de infraestructuras necesarias cerca de sus viviendas.

Lo que se rechaza no es la función técnica de estos dispositivos, sino su presencia visible, su carga simbólica, su interrupción del imaginario turístico. Se defiende un “paraíso” libre de sistemas de tratamiento de aguas residuales, de centros logísticos o de estaciones de bombeo. Esta actitud responde a una construcción estética e ideológica del territorio, donde la limpieza, la naturaleza y la exclusividad se oponen a la operación, el mantenimiento o el reciclaje.

El conflicto NIMBY, lejos de ser anecdótico, plantea un problema profundo:

¿cómo insertar infraestructuras críticas en un territorio que las necesita pero las rechaza? ¿Cómo construir acuerdos simbólicos, funcionales y ecológicos sobre el soporte de lo común?

Desde esta perspectiva, la tesis propone una estrategia distinta: no ocultar la infraestructura, sino transformarla en una oportunidad de relato, mediación y coexistencia. Las transinfraestructuras no se camuflan ni se excluyen del paisaje, sino que se integran a él como dispositivos abiertos, híbridos y visibles. Se convierten en pedagogías del habitar costero: muestran cómo se gestiona la energía, cómo se filtra el agua, cómo se maneja el residuo. En vez de suavizar sus formas, se hace explícita su condición monstruosa y su agencia productiva, como propone Ábalos.

Aceptar el conflicto es el primer paso para reprogramar las relaciones entre territorio e infraestructura, entre estacionalidad y permanencia, entre disfrute y responsabilidad.

El mapa no es un registro neutro, sino una pieza que hace visibles los ritmos discontinuos del turismo, las huellas de ciudades en consolidación, las transformaciones del paisaje y las infraestructuras que lo atraviesan. En esta superposición de capas ecológicas, sociales y técnicas se ve una costa híbrida y tensionada, marcado por variaciones poblacionales, por la convivencia de paisajes e infraestructuras técnicas y por la ausencia de una planificación coordinada. Lejos de mostrar un equilibrio estable, el mapa expone un territorio en fricción constante que demanda pensar un modelo alternativo al vigente. Esto permite pensar en infraestructuras abiertas, híbridas y flexibles, capaces de mediar entre permanencia y estacionalidad, entre disfrute y responsabilidad, entre la diversidad ecológica y las necesidades urbanas.

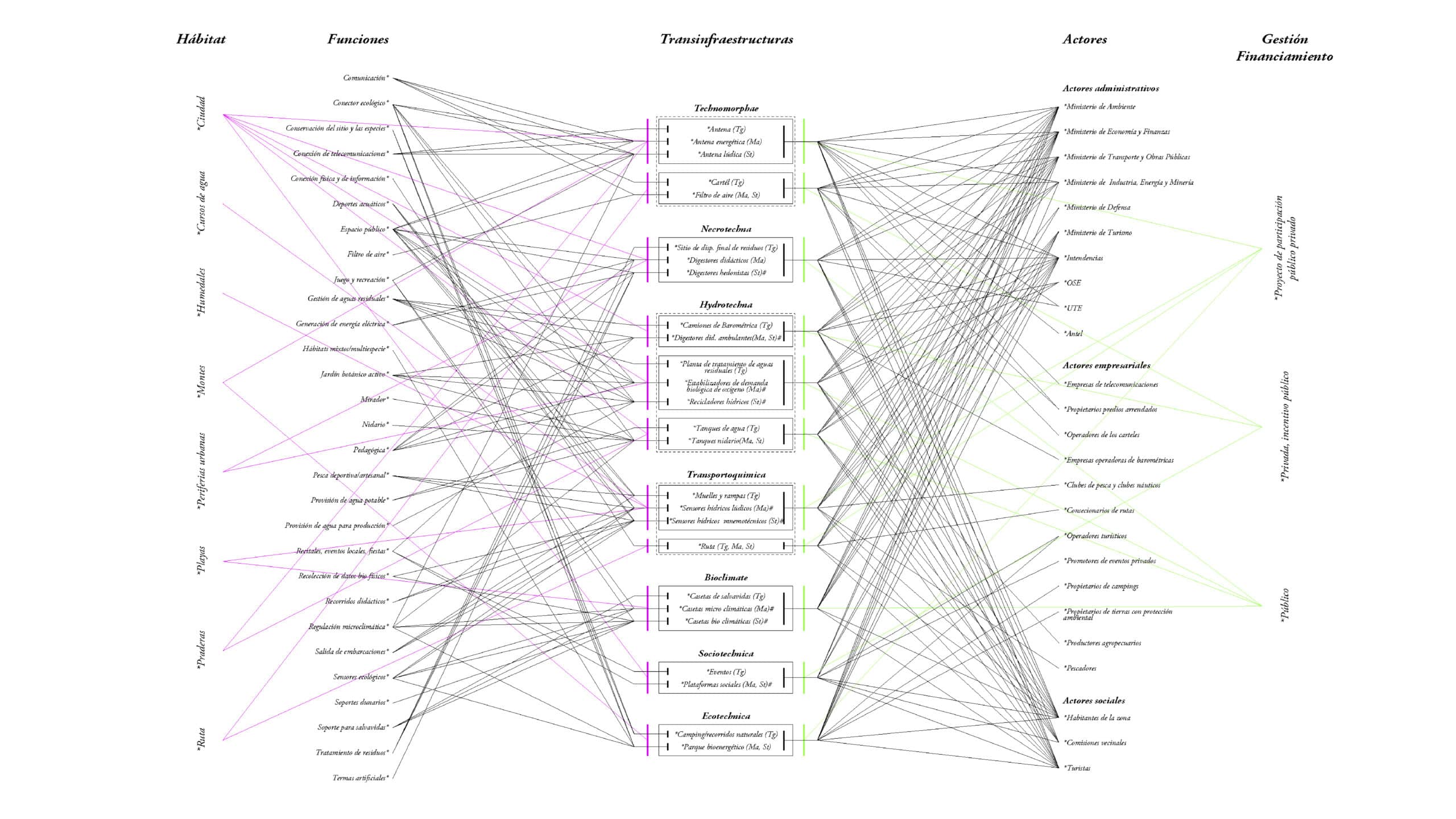

04. El Paraíso Artificial como modelo, el Bestiario como herramienta

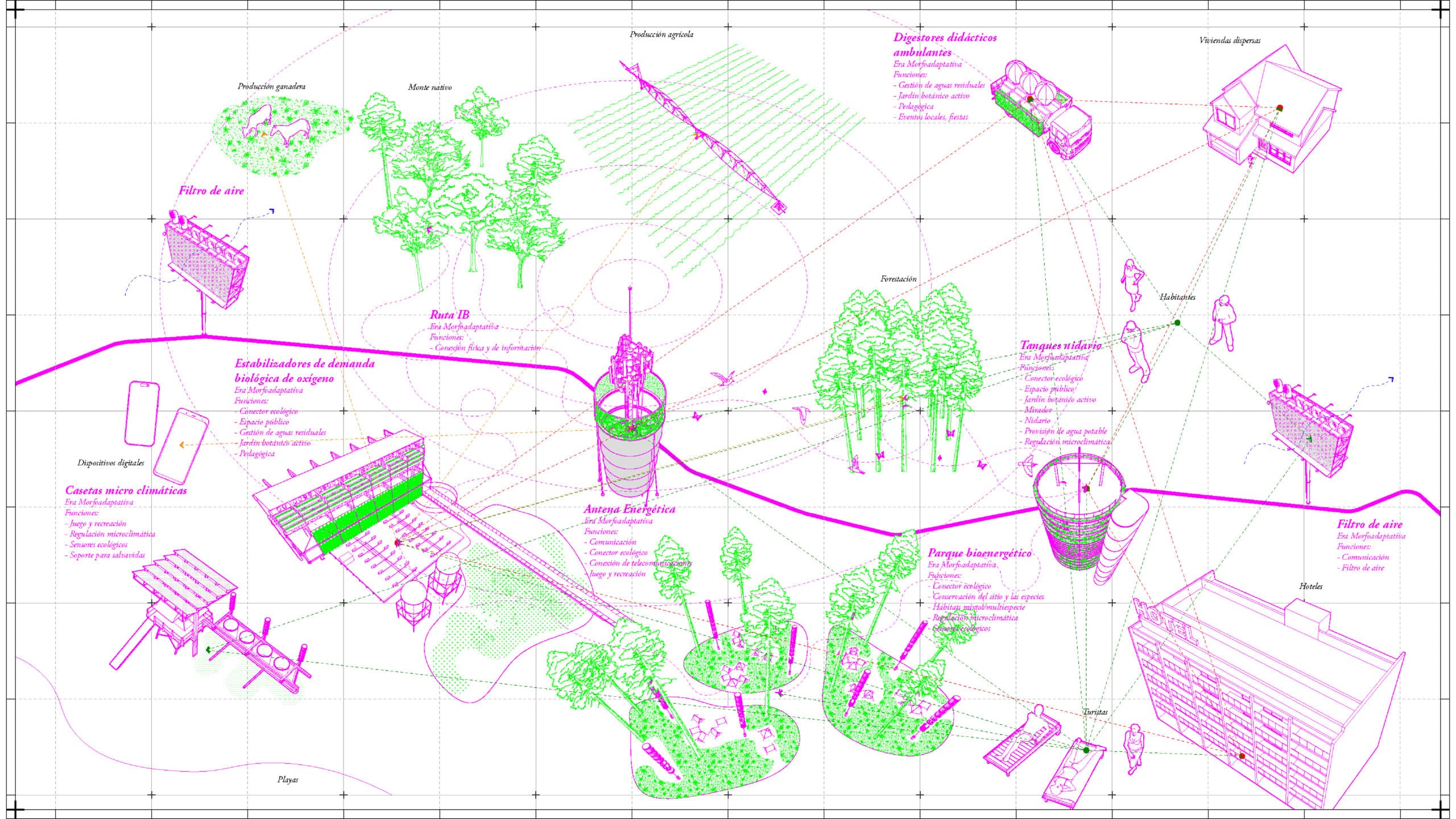

El Paraíso Artificial se plantea como un modelo territorial para una costa tensionada por la estacionalidad, presión ecológica y desigualdad en los servicios. No busca eliminar el conflicto, sino asumirlo y transformarlo en condición proyectual.

Las transinfraestructuras son los dispositivos que lo hacen posible: organismos sensibles que median entre lo humano y lo no humano, lo ecológico y lo técnico. Forman parte de una red interdependiente donde ningún elemento actúa de manera autónoma. Absorben y metabolizan flujos de energía, residuos y saberes, generando nuevas formas de habitar.

El Paraíso se concibe como un ensamblaje abierto, capaz de sostener ecologías humanas y no humanas en condiciones variables, donde las transinfraestructuras actúan como mediadores de una ecología artificial.

04.1. El Bestiario como método proyectual

Históricamente, el bestiario es una colección de criaturas fantásticas, cada una con nombre, hábitat, hábitos y moral. En este trabajo se retoma esa estructura simbólica y se la redirige hacia el territorio: las transinfraestructuras se conciben como criaturas con taxonomías propias, ecosistemas asociados y funciones múltiples.

Este desplazamiento metodológico no es un juego formal, sino una forma de hacer proyecto. El bestiario habilita una lectura relacional y especulativa del territorio, donde cada transinfraestructura no es un objeto aislado sino un ensamblaje de relaciones.

Siguiendo el ejemplo de figuras como el ciborg de Donna Haraway y el monstruo de Iñaki Ábalos, el bestiario introduce una visión evolutiva, narrativa y afectiva. Cada criatura proyectual tiene temporalidades propias, cadenas tróficas, tecnologías asociadas y niveles de conflictividad. No son soluciones fijas, sino ensayos de cohabitación.

El bestiario opera en tres niveles complementarios:

Como herramienta analítica: permite releer el territorio desde sus fricciones, ausencias y potencialidades.

Como generador de formas: inspira dispositivos arquitectónicos y urbanos que no se ajustan a categorías normativas.

Como instrumento narrativo: construye un imaginario alternativo que habilita nuevas sensibilidades hacia el paisaje y sus habitantes.

A través del bestiario, las infraestructuras dejan de ser objetos técnicos para convertirse en protagonistas de un proyecto territorial complejo, abierto y situado.

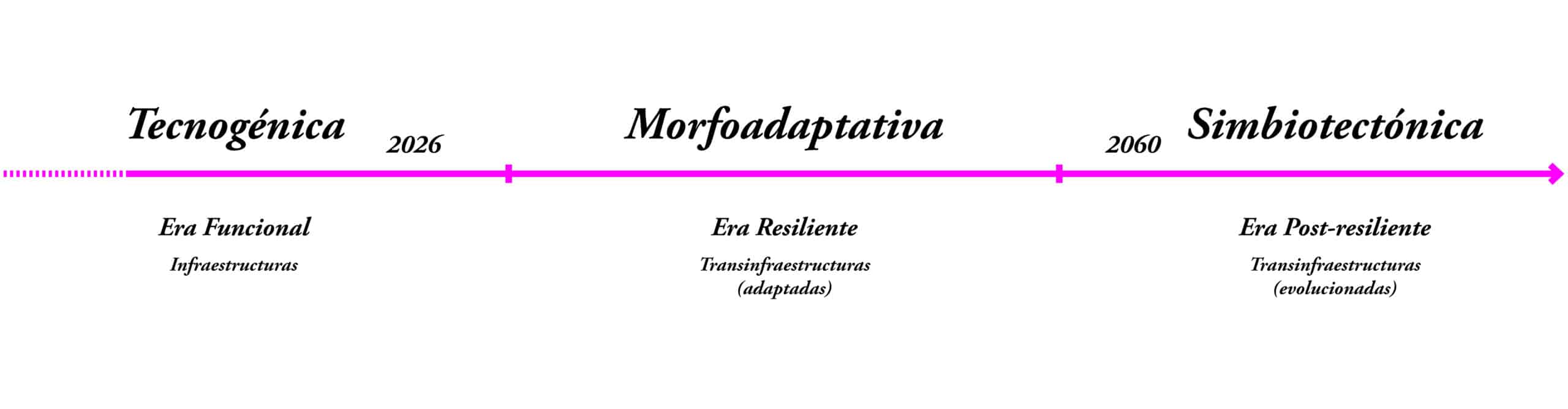

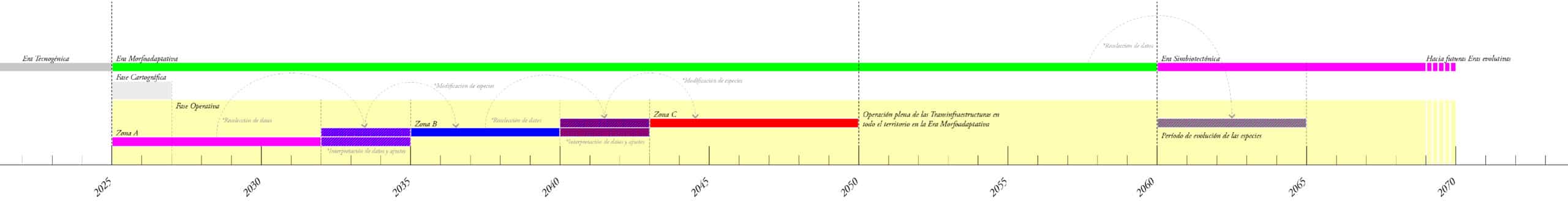

04.2. Eras transinfraestructuras

Las transinfraestructuras se organizan en familias según criterios morfológicos, funcionales o contextuales. Algunas nacen de la hibridación entre sistemas de saneamiento y recreación; y otras, de infraestructuras logísticas reconvertidas en espacios de encuentro multiespecie.

Estas familias permiten trazar genealogías, seguir transformaciones y anticipar mutaciones. La lógica evolutiva y adaptativa es central: no se piensa para resolver un problema fijo, sino para convivir con la inestabilidad propia del Antropoceno.

En este marco se proponen tres eras evolutivas para comprender el desarrollo de las transinfraestructuras:

Tecnogénica / Era funcional

(actualidad):

Era actual, donde las infraestructuras son, en general, rechazadas por la ciudadanía, invisibles o indeseadas, pero esenciales para la vida cotidiana.

Morfoadaptativa / Era resiliente

(2026–2060):

Una era de transición y evolución, las infraestructuras se adaptan, se abren a lo público y suman funciones. Es una era de aprendizaje y enseñanza, por un lado los propios dispositivos aprenden de sus diferentes cambios y adaptaciones; a la vez que educan a la sociedad sobre un futuro posible de convivencia entre especies vivas y técnicas.

Simbiotectónica / Era post-resiliente

(2060– en adelante):

Las infraestructuras emergen con su propia lógica, nacidas de una nueva sensibilidad ambiental, climática y turística. En un nuevo contexto, con un nuevo entendimiento del rol de estos dispositivos, los mismos actúan como ensamblajes vivos, gestionan flujos y acompañan transformaciones ecológicas y sociales.

Estas eras no se presentan como una línea evolutiva cerrada, sino como un recorte en la línea del tiempo, posiblemente en un futuro existan nuevas eras con nuevas características.

En este marco conceptual se introducen dos nociones clave: resiliencia y post-resiliencia, que permiten pensar distintos grados de adaptabilidad infraestructural.

La resiliencia remite a la capacidad de un sistema para absorber impactos, adaptarse y recuperarse ante crisis prolongadas. Aplicada a la escala urbana y territorial, implica estrategias como flexibilidad funcional, redundancia operativa y participación ciudadana. Las transinfraestructuras resilientes pueden integrar sistemas vivos y aprendizajes multiescalares.

Sin embargo, este concepto no está exento de crítica. Como advierte Matthew Gandy (2014), la resiliencia puede convertirse en una narrativa tecnocrática que oculta conflictos estructurales y naturaliza la precariedad. Su uso excesivo puede terminar por despolitizar el diseño y reducirlo a una gestión del daño.

Ante esto, la post-resiliencia propone un giro conceptual: no se trata de restaurar un equilibrio perdido, sino de habitar la incertidumbre y desplegar infraestructuras capaces de mutar, disolverse o reconfigurarse. Las transinfraestructuras post-resilientes no buscan estabilizar, sino sostener la variabilidad. Nacen desde una sensibilidad ambiental nueva, donde el error, lo efímero y lo contingente se incorporan como atributos deseables. Estas infraestructuras no son instrumentos de previsión, sino ensayos materiales sobre cómo vivir en un mundo incierto.

04.3. Caracterización taxonómica de las transinfraestructuras

Como parte del desarrollo del bestiario, se elaboró una matriz de transinfraestructuras que organiza cada dispositivo propuesto bajo una estructura taxonómica detallada. Esta clasificación adopta una forma pseudo-científica, con familias, especies y subespecies, lo hace desde una perspectiva proyectual.

Cada transinfraestructura se caracteriza por los siguientes atributos:

Era: ubicándola dentro de una línea evolutiva (Tecnogénica, Morfoadaptativa o Simbiotectónica).

Familia: que define su linaje funcional y morfológico.

Nombre científico (especie): que señala variantes específicas de cada espécimen.

Funciones: se detallan las principales funciones.

Morfología: describe la forma y el comportamiento espacial del organismo y su materialidad.

Hábitat: contexto territorial en el que se implanta (urbano, costero, pradera, monte, etc.).

Estacionalidad: definida por su hibernación o activación, de acuerdo a los ritmos del turismo y las dinámicas ecológicas.

Este enfoque permite comprender cada transinfraestructura no solo desde su función técnica, sino como un ensamblaje complejo donde convergen relaciones socioecológicas, agentes institucionales y dinámicas estacionales. La tabla también identifica:

Modo de gestión o financiación: público, privado o mixto.

Actores administrativos: ministerios, intendencias, entes autónomos.

Actores empresariales: desarrolladores, operadores turísticos, concesionarios, entre otros.

Actores sociales: Habitantes de la zona, comunidades y comisiones locales o turistas.

Desde la perspectiva de la Teoría del Actor-Red, esta matriz funciona como un mapa operativo de actores-red. Cada transinfraestructura es un nodo dinámico que activa relaciones entre cuerpos, tecnologías, organismos, regulaciones y paisajes. Su diseño no es puramente formal ni técnico: es un dispositivo político, ecológico y especulativo que redefine cómo cohabitamos el litoral en el contexto del Antropoceno.

Este nivel de taxonomía permite proyectar infraestructuras no como objetos aislados, sino como partes de una red coevolutiva, sensible al entorno y con capacidad de aprendizaje. Así, el bestiario deja de ser solo una colección imaginaria para convertirse en un marco operativo de planificación infraestructural situada.

Bestiario Transifraestructural

El bestiario no pretende ser exhaustivo, sino abierto, generativo y especulativo. Cada transinfraestructura puede mutar, replicarse, combinarse. Se trata de prototipos que conciben la infraestructura más allá de su función técnica: como interfaz afectiva, política y ecológica.

Son monstruos que no temen su condición incompleta. En ellos, el proyecto arquitectónico no se limita a representar: opera, conecta y transforma.

En su conjunto componen un ecosistema de transinfraestructural, capaz de actuar en el Antropoceno y de imaginar futuros regenerativos, ambiguos, y por eso mismo posibles.

05. La construcción del Paraíso Artificial, activación de transinfraestructuras

La construcción del Paraíso Artificial es un proceso complejo que no puede entenderse como una suma de infraestructuras aisladas ni como una implantación homogénea.

Por el contrario, supone activar un ecosistema transinfraestructural, un metabolismo territorial capaz de gestionar de manera dinámica los flujos de materia, energía, información y símbolos que recorren la costa.

En este metabolismo, las eras aportan la temporalidad de la evolución, las fases definen las estrategias de implementación y las zonas concretan su materialización territorial, articulando un proceso continuo de transformación y aprendizaje colectivo.

De este modo, las eras explican cuándo, las fases cómo y las zonas dónde se construye el Paraíso Artificial.

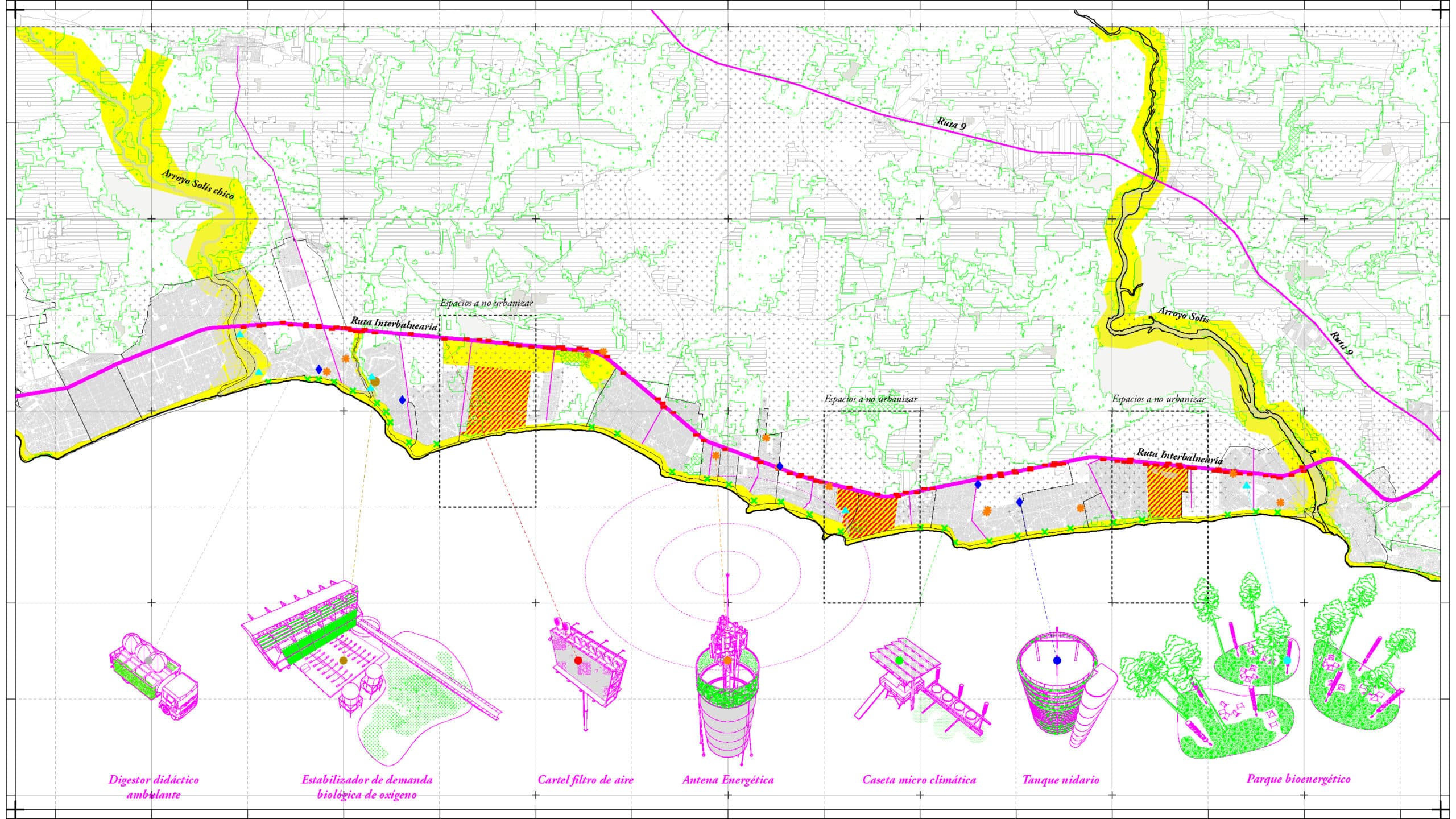

05.1. Ecosistema transinfraestructural

Este ecosistema no es lineal ni cerrado: es poroso, adaptable y evolutivo. Sus componentes aprenden de los ciclos del territorio y de las prácticas humanas, al tiempo que enseñan y transforman las formas de habitar el paisaje costero. Cada transinfraestructura no es un elemento autónomo, sino parte de una red interdependiente, donde los excedentes de unas alimentan los procesos de otras, configurando así una nueva ecología artificial.

De esta manera:

Los residuos generados se convierten en recursos para la generación de energía. La energía producida por biodigestores alimenta sistemas de comunicación y climatización de cada dispositivo. Los filtros purifican aguas que luego se reutilizan en riegos o procesos productivos.

Dentro de este sistema, la Ruta Interbalnearia adquiere un rol estratégico. Desde sus orígenes como estructurador físico del territorio, la Ruta se transformará en una transinfraestructura conectora, capaz de transportar no solo personas y materiales, sino también información crítica para la regulación del ecosistema. Será el tronco físico e informacional que posibilite la interdependencia y adaptación mutua de las diferentes transinfraestructuras, facilitando la redistribución de excedentes y compensando faltantes en los procesos metabólicos del sistema. Su función se expandirá así más allá del transporte tradicional, estructurando la lógica misma del Paraíso Artificial y actuando como una columna vertebral ecosistémica, esencial para la resiliencia del sistema.

La construcción del Paraíso Artificial, entendida como la activación progresiva de un ecosistema transinfraestructural, no es un proceso acabado ni cerrado. Cada etapa implementada abre nuevas preguntas, posibilidades y desafíos para el sistema en su conjunto. La naturaleza misma del modelo implica que su evolución no podrá ser completamente prefigurada desde el presente. En este sentido, el Paraíso Artificial debe ser leído como un experimento proyectual en devenir, más que como una forma definitiva.

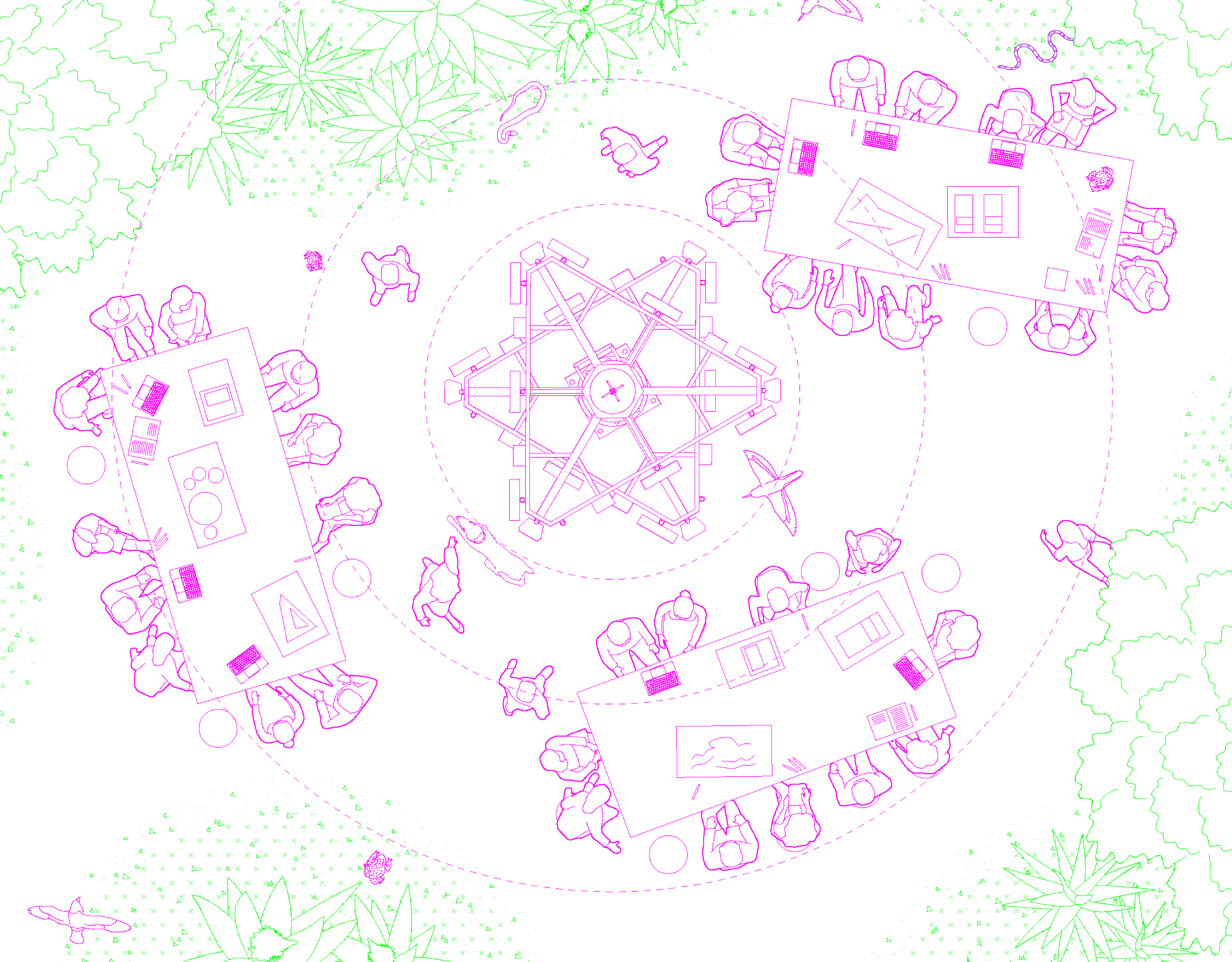

05.2. Implementación

Antes de cualquier intervención material, el proyecto demanda una etapa de carácter cartográfico. Esta fase cumple un doble propósito: revelar las tramas invisibles que sostienen el funcionamiento del territorio y habilitar procesos de participación ciudadana activa. A través de talleres y foros abiertos, se busca involucrar a comunidades locales, actores institucionales y visitantes en la co-construcción del modelo. Esta participación no es meramente consultiva, sino un espacio de deliberación y producción conjunta, que ajusta las hipótesis de proyecto y favorece la apropiación social temprana de las transinfraestructuras.

Con los datos obtenidos y la participación popular, se avanza hacia una fase operativa, centrada en acciones sobre el territorio. La puesta en marcha del Paraíso Artificial se inscribe en la Era Morfoadaptativa, concebida como un período de transición y aprendizaje. En ella, las infraestructuras se abren a lo público, suman funciones ecológicas, pedagógicas y sociales, y adquieren capacidad de adaptación continua. Las eras posteriores serán evoluciones y ajustes dentro de este mismo modelo.

Las transinfraestructuras no son dispositivos cerrados: aprenden de los cambios territoriales y, a su vez, educan a la sociedad en nuevas formas de convivencia entre especies técnicas y biológicas. Los ciclos de prueba y ajuste constituyen una parte integral de su funcionamiento.

El despliegue territorial se organiza en tres zonas, que responden tanto a criterios espaciales como a estrategias de aprendizaje escalonado:

Zona A: zona de prueba turística.

La primera implementación se desarrollará en el sector comprendido entre el Arroyo Solís Chico y el Arroyo Solís Grande. Este territorio, fuera de la influencia directa del Área Metropolitana de Montevideo y del eje Maldonado-Punta del Este, es esencialmente balneario.

Su carácter de alta carga turística estacional y baja población permanente lo convierte en un campo de prueba ideal para testar la capacidad de las trans- infraestructuras de gestionar flujos intensos pero discontinuos. Aquí se ensayarán modelos reversibles y adaptativos, capaces de absorber picos de uso en temporada alta sin generar rigidez en la estructura territorial.

Esta es el área a testear en esta tesis, las subsiguientes seguirán con la misma lógica de desarrollo.

Zona B: modelo mixto urbano-turístico.

La segunda zona abarcará el tramo entre Ciudad de la Costa y Parque del Plata, dentro del Área Metropolitana.

Este es un territorio mixto: combina una fuerte urbanización permanente con zonas de uso turístico variable. Aquí el sistema será sometido a un test de “estrés urbano”: deberá operar tanto en contextos de alta densidad poblacional estable como en situaciones de incremento estacional.

Zona C: complejidad máxima y heterogeneidad.

La tercera etapa comprenderá el tramo entre Solís y Punta del Este, un territorio de alta complejidad.

Aquí conviven ciudades con fuerte población estable y enclaves turísticos de gran escala. El sistema deberá demostrar su capacidad de operar en un ecosistema urbano-turístico altamente dinámico y diverso.

05.3. Inicio del Paraíso, Zona A

07. Cierre y posibilidades

El concepto de Paraísos Artificiales aporta un marco conceptual potente para intervenir en territorios tensionados. Al concebir el paisaje contemporáneo como un ensamblaje tecnonatural, permite proyectar desde una mirada situada, relacional y multiespecie, que asume la fricción y la inestabilidad como condiciones productivas.

Este enfoque se traduce metodológicamente en el desarrollo del Bestiario de Trans- infraestructuras. Lejos de ser un catálogo tipológico, el Bestiario funciona como un dispositivo narrativo y especulativo que permite imaginar infraestructuras como organismos vivos: ensamblajes inestables que negocian entre escalas, especies y temporalidades.

A través del Bestiario, las transinfraestructuras se definen no solo por su función técnica, sino también por su capacidad de activar afectos, relatos y formas de convivencia. Se conciben como mediadoras culturales y ecológicas, capaces de sostener nuevas ecologías territoriales.

Este marco metodológico desplaza el campo de la arquitectura y el urbanismo hacia prácticas más críticas, situadas y abiertas al devenir territorial. Al proponer infraestructuras sensibles y relacionales, el Bestiario habilita una aproximación proyectual que puede ser adaptada y reensamblada en otros contextos, y que tiene la capacidad de evolucionar y expandirse con el tiempo.

Proyecciones y posibilidades.

El trabajo aquí presentado no pretende ofrecer soluciones cerradas, sino abrir un campo de posibilidades. Las transinfraestructuras son imaginarios de relación, infraestructuras que respiran, mutan y fallan, cuyo valor reside en su capacidad de sostener el habitar en tiempos de crisis y de mediar entre mundos en transformación.

Sin embargo, su implementación efectiva exige transformar las condiciones institucionales, normativas y culturales que hoy rigen la gestión del territorio.

Las transinfraestructuras no pueden imponerse como artefactos aislados. Deben emerger como ensamblajes co-producidos por comunidades locales, gobiernos, agencias técnicas, cooperativas y otros actores. Esto requiere pasar de una lógica de planificación lineal a una lógica de planificación por ensamblajes, basada en la negociación y la colaboración entre múltiples escalas y saberes.

Instrumentos como presupuestos participativos, plataformas abiertas de co-diseño urbano-rural o laboratorios territoriales multiespecie podrían facilitar procesos de experimentación y gestión cooperativa.

Toda esta agenda sólo será viable si se consolida una nueva sensibilidad colectiva hacia el territorio. La cultura de la cohabitación, del cuidado y de la incertidumbre no puede imponerse desde arriba: debe ser construida desde la experiencia, el afecto y el habitar cotidiano.

En este sentido, el verdadero horizonte del modelo no es solo técnico ni político, sino cultural y ético. La arquitectura infraestructural que aquí se propone es una práctica situada, abierta y cooperativa, una ecología infraestructural que, como sus criaturas, respira, muta y resiste.

Esta tesis no propone un nuevo modelo de urbanización para la Costa Este del Uruguay, como tal, sino un campo de exploración. Frente a los modelos turísticos extractivos y a las estrategias de conservación rígida, abre la posibilidad de habitar la costa desde una arquitectura infraestructural más cuidadosa, más sensible y más atenta a la complejidad de los ensamblajes territoriales.

Epílogo: Más allá del turismo.

Hasta aquí, las transinfraestructuras han sido presentadas como dispositivos territoriales híbridos capaces de actuar sobre la Costa Este del Uruguay, con un fuerte anclaje en el turismo como sistema de presión, oportunidad y organización espacial. Sin embargo, al finalizar este recorrido, surge la pregunta:

¿Qué más podrían ser? ¿Qué destinos alternativos podrían tener estas criaturas infraestructurales si se las libera de la idea del turismo? ¿Cómo podrían operar en otras ecologías, escalas y funciones?

Esto es, a la vez, epílogo y prólogo. Propone una apertura hacia la evolución futura de las transinfraestructuras, especulando sobre sus posibles derivas post-turísticas, sus nuevos entornos, y sus capacidades para convertirse en agentes culturales, ecológicos y tecnológicos en otros contextos. Las transinfraestructuras no son una solución definitiva, sino una pregunta en movimiento. Son criaturas incompletas que requieren comunidad, tiempo, error y reinvención constante. Este texto no busca cerrar una teoría, sino abrir un umbral hacia futuros territoriales donde lo técnico, lo viviente y lo poético hagan mundo juntos. El turismo fue apenas su catalizador. Su destino, aún está por imaginar.

Cuando las transinfraestructuras dejan de responder a los ciclos de ocupación estacional, no desaparecen: mutan. Abandonan su rol de soporte turístico para volverse estructuras regenerativas capaces de articular vida más allá del ocio. Liberadas de una función instrumental, las transinfraestructuras adquieren una agencia ampliada, siendo capaces de producir conocimiento, cultura, deseo y vínculo.

Tras la Era Simbiotectónica, que dio lugar a infraestructuras con lenguaje propio y capacidad adaptativa, se propone una cuarta etapa evolutiva: la Era Metaespeculativa. En ella, las transinfraestructuras no solo habitan el territorio, sino que lo narran, lo cuidan y lo cultivan. Son entidades semi-autónomas que: Producen afectos, mitologías, pedagogías y rituales. Se integran al imaginario colectivo como guardianas o mediadoras. Son objetos técnicos, pero también símbolos y ficciones vivas. Estas infraestructuras ya no solo gestionan flujos, sino que producen mundos posibles: materializan otras formas de existir con otros, más allá de la utilidad y la eficiencia. El potencial de las transinfraestructuras se extiende hacia otras geografías y conflictos: En territorios rurales vaciados, pueden operar como centros multiespecie de recuperación y activación territorial. En paisajes urbanos precarios, como tejidos simbióticos entre lo informal, lo residual y lo institucional. En zonas climáticamente vulnerables, como infraestructuras vivas de cuidado, amortiguación y regeneración. También pueden actuar como vehículos de memoria colectiva o infraestructuras de duelo, acompañando transformaciones profundas y catástrofes ecológicas desde la sensibilidad y la cohabitación.

Sin embargo, este salto evolutivo no está exento de riesgos. La estetización de estas infraestructuras podría derivar en su fetichización: transformarlas en artefactos de espectáculo o símbolos de élite verde. También podrían ser capturadas por lógicas de control algorítmico, bajo discursos de eficiencia ecológica o gobernanza inteligente. Por ello, se insiste en el valor del diseño situado, político y afectivo:

El futuro de estas infraestructuras no depende solo de su forma o tecnología, sino de quién las imagina, las cuida y las habita.