Una estrategia de crecimiento en ciudades intermedias como Yerba Buena

Resúmen

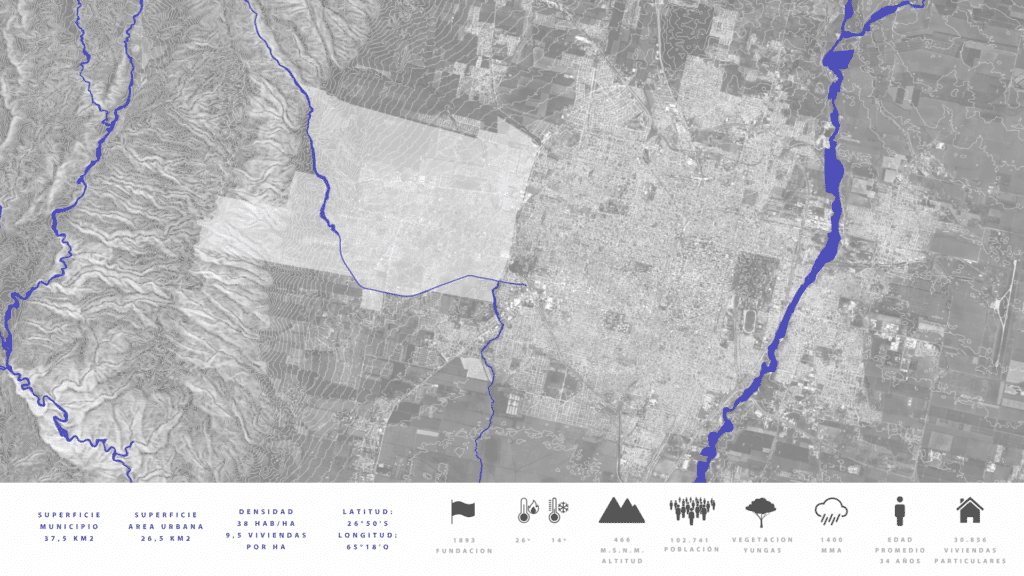

Yerba Buena, situada al pie del cerro San Javier en la provincia de Tucumán, encarna con fuerza las características morfológicas y simbólicas de una ciudad jardín. Su desarrollo urbano ha estado históricamente marcado por un modelo de ocupación de baja densidad, con una fuerte presencia de vegetación en la trama residencial y una estrecha relación con el paisaje natural circundante.

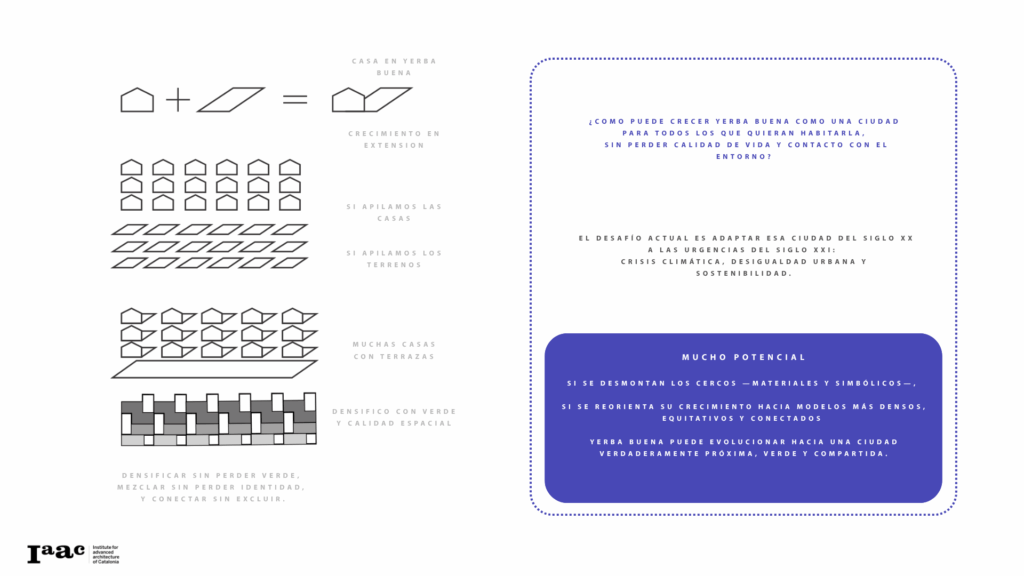

Sin embargo, esta condición privilegiada se ha convertido en los últimos años en escenario de contradicciones profundas. ¿Cómo puede crecer Yerba Buena como una ciudad abierta para todos los que deseen habitarla, sin perder calidad de vida ni contacto con el entorno?

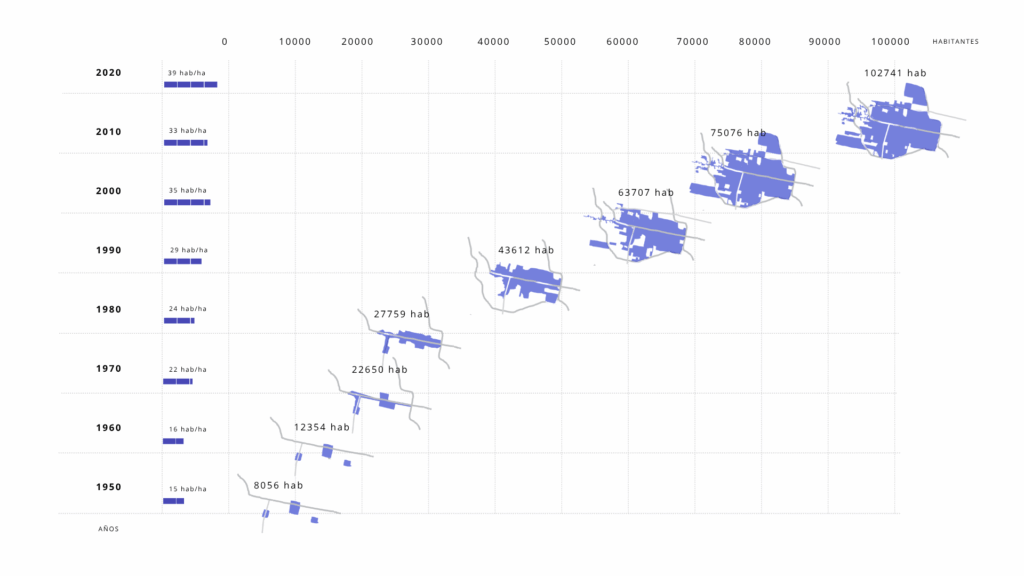

Hoy, la ciudad enfrenta una expansión acelerada, desarticulada y marcada por la lógica del mercado. Con más de 100.000 habitantes y un crecimiento del 38% en la última década, proliferan urbanizaciones cerradas, aumenta la dependencia del automóvil y se fragmenta tanto el paisaje como el carácter colectivo del espacio público. Este patrón de desarrollo refuerza desigualdades territoriales y erosiona la cohesión social.

Yerba Buena se encuentra atrapada entre dos fuerzas: por un lado, el deseo de preservar su identidad residencial, natural y tranquila; por otro, la presión inmobiliaria que, ante la valorización del suelo, desplaza poblaciones y limita nuevas formas de arraigo.

Pese a ello, la ciudad conserva fortalezas notables. Su geografía —entre la llanura tucumana y el piedemonte serrano— le otorga una calidad ambiental privilegiada. El aire limpio, las vistas abiertas, la topografía variada y el acceso cercano a reservas naturales como Horco Molle consolidan una identidad vinculada al contacto con la naturaleza y la vida al aire libre. A su vez, las viviendas tradicionales, construidas con materiales nobles y sin pretensiones estilísticas, constituyen un valioso patrimonio inmaterial que refleja modos de habitar propios de la década de 1990.

Este contraste entre virtudes ambientales y efectos de la urbanización contemporánea no es solo físico: también es ético, cultural y proyectual. La ciudad jardín de Yerba Buena nació con promesas de equilibrio, pero ha sido fragmentada por dinámicas privatizadoras, exclusión funcional y pérdida de visión colectiva.

Sin embargo, el potencial es fuerte. Si se desmontan los cercos —materiales y simbólicos—, si se orienta el crecimiento hacia modelos más densos, equitativos y conectados, Yerba Buena puede evolucionar hacia una ciudad verdaderamente próxima, verde y compartida.

Hipótesis

La hipótesis central de esta investigación sostiene que Yerba Buena, como ciudad intermedia que creció bajo el modelo de ciudad jardín, posee las condiciones territoriales, ambientales y culturales para transformarse en un laboratorio de nuevas formas de urbanismo sustentable en Argentina. Sin embargo, esta transformación solo será posible si se reorienta el patrón de crecimiento actual —basado en la expansión extensiva y en la fragmentación social— hacia un modelo que utilice la baja densidad existente como oportunidad.

En este marco, la hipótesis plantea que la introducción de umbrales dinámicos —espacios de transición entre lo público y lo privado, entre lo natural y lo urbano, entre lo consolidado y lo nuevo— puede convertirse en la estrategia más eficaz para reconectar la ciudad. Estos umbrales permitirían densificar con equilibrio, integrar naturaleza como infraestructura y recuperar la cohesión social perdida. El desafío no consiste en importar modelos foráneos de compacidad extrema, sino en reinterpretar la identidad de Yerba Buena y articularla en un urbanismo más equitativo, cercano y sostenible.

Metodología

La metodología adoptada combina enfoques cualitativos y proyectuales, estructurados en tres etapas complementarias.

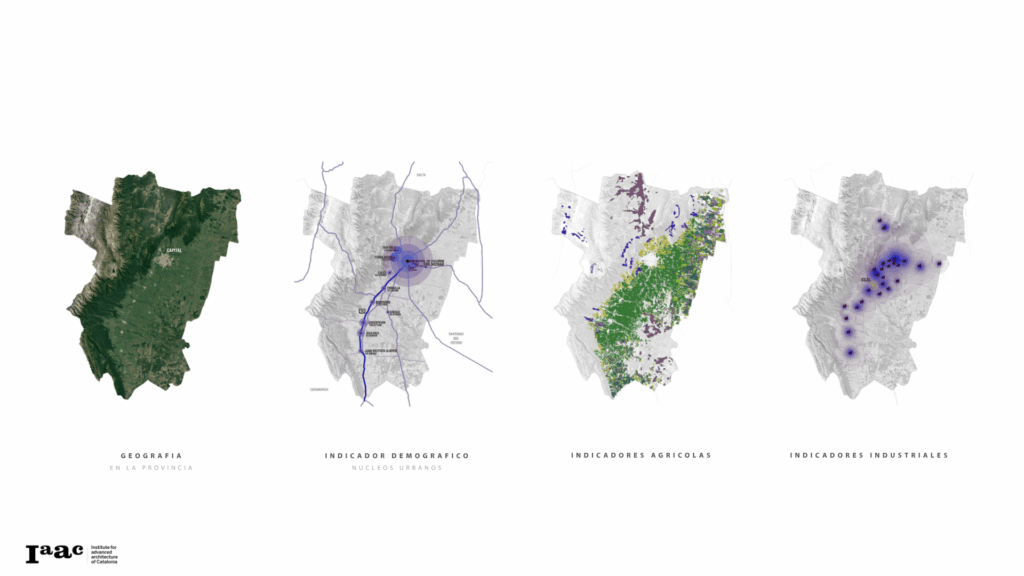

En primer lugar, se realizó una revisión teórica y documental sobre los modelos de ciudad jardín, los procesos de suburbanización latinoamericana y las transformaciones recientes en ciudades intermedias. Este marco permitió situar a Yerba Buena dentro de un debate global sobre sostenibilidad urbana, al tiempo que se identificaron las especificidades de su matriz territorial y social.

En segundo lugar, se desarrolló un análisis territorial multiescalar, que abordó tanto la matriz argentina de baja densidad como las particularidades locales de Yerba Buena. A través de cartografía, fotografías, datos censales y normativa urbana, se reconstruyeron las dinámicas de crecimiento histórico y las contradicciones contemporáneas. Este análisis incluyó la identificación de vacíos urbanos, bordes críticos, centralidades emergentes y barreras físicas y simbólicas.

Finalmente, se elaboró una propuesta proyectual exploratoria basada en el concepto de umbrales dinámicos. La metodología proyectual no buscó imponer un plan acabado, sino ensayar estrategias adaptativas que puedan orientar la transformación de la ciudad: densificación selectiva, mixtura de usos, integración del verde como infraestructura, y diseño de espacios de encuentro que sustituyan los actuales cercos por nuevas formas de convivencia.

La metodología, en suma, se apoyó en el cruce entre teoría, análisis empírico y experimentación proyectual. Este enfoque híbrido responde a la naturaleza del urbanismo como disciplina crítica y práctica, capaz de reflexionar sobre la ciudad al mismo tiempo que ensaya modos de transformarla.

Capítulo 1. Fortalezas y contradicciones de la ciudad

1.1 La matriz territorial argentina

Antes de analizar a Yerba Buena, es necesario comprender la lógica territorial en la que se inscriben las ciudades del interior argentino. La morfología y estructura urbana responden a una matriz de baja densidad, consecuencia de procesos históricos y geográficos singulares. Cualquier diagnóstico o planificación que ignore esta génesis —y pretenda aplicar modelos diseñados para realidades opuestas, como la europea— resulta insuficiente. Es imprescindible construir un marco de análisis propio, que asuma nuestra condición territorial como punto de partida y no como patología.

El modelo urbano europeo se forjó en territorios acotados, marcados por la escasez de suelo y la necesidad de defensa. La compacidad de los núcleos, la densidad y la red policéntrica de asentamientos derivan de la optimización del espacio agrícola y de las limitaciones de la movilidad preindustrial. El resultado fue un paisaje de proximidad, donde lo rural y lo urbano se entrelazan de manera continua.

En contraste, el territorio argentino fue ocupado bajo la lógica de la vastedad. El modelo agroexportador no buscó articular el territorio para su población, sino para la extracción de recursos. Infraestructuras clave, como el ferrocarril, se diseñaron con un objetivo único: conectar las tierras productivas con el puerto de Buenos Aires. Así, se consolidó un patrón de ciudades relativamente densas rodeadas de grandes vacíos productivos y demográficos. El suelo, percibido como recurso infinito, fomentó un urbanismo extensivo, basado en loteos dispersos y viviendas unifamiliares, que fijó la baja densidad como ADN de nuestras ciudades.

Esta matriz, caracterizada por intersticios vastos y nodos urbanos hipertrofiados, condiciona estructuralmente nuestro desarrollo urbano. Pretender forzar modelos ajenos ha conducido a políticas poco eficaces. El urbanismo próximo, en este contexto, requiere un cambio de paradigma: no se trata de replicar Barcelona o París, sino de cualificar la baja densidad existente.

Dos líneas de acción resultan centrales: De lo monocéntrico a lo policéntrico. El desafío es fortalecer centralidades barriales que doten a cada sector de mayor autonomía funcional. La idea de “ciudad de 15 minutos” no implica compactar la mancha urbana, sino diversificar servicios, comercios y espacios públicos dentro de cada “isla” del archipiélago barrial.

Resignificar los vacíos. Los espacios intersticiales no son un déficit, sino un activo ecosistémico y productivo. Pueden convertirse en corredores biológicos, áreas de gestión hídrica, agricultura de proximidad o espacios para energías renovables. Mientras Europa busca renaturalizar lo ya densificado, Argentina tiene la oportunidad de planificar, desde el inicio, la simbiosis entre ciudad y naturaleza.

1.2 Suburbanización y urbanización a retazos en Yerba Buena

La expansión urbana de Yerba Buena debe entenderse dentro del proceso más amplio de suburbanización en América Latina, caracterizado por la extensión hacia áreas periféricas de baja densidad y por la fragmentación del tejido urbano. En Argentina, este fenómeno se intensificó en la segunda mitad del siglo XX, especialmente en los bordes de ciudades cabecera como San Miguel de Tucumán.

Diversos autores conceptualizaron este modelo como “ciudad difusa” (Indovina, 2009), “archipiélago metropolitano” (Dematteis, 1998) o “suburbanización dispersa” (Coq Huelva, 2012). En el caso particular de Yerba Buena, Ferrari (2017) lo definió como “urbanización a retazos”: una expansión territorial guiada por loteos aislados, poco conectados entre sí, más atentos a intereses privados que a una planificación integrada.

El imaginario local se sostuvo sobre la noción de suburbio jardín (Whittick, 1975): baja densidad, abundancia de verde, trama residencial y calidad ambiental. Este modelo fue posible gracias a la reutilización de antiguas estructuras agrarias: caminos rurales, límites de fincas y canales de riego definieron gran parte de la trama urbana. La vigencia de la Ley de Ejidos (1915–1982) habilitó subdivisiones irregulares, sin exigencia de trazados uniformes, incentivando un crecimiento espontáneo y discontinuo.

Este proceso explica la actual morfología de Yerba Buena: un tejido fragmentado, con zonas densas, barrios cerrados, vacíos intercalados y bordes naturales. Reconocer este origen es clave para proyectar su futuro: la ciudad requiere estrategias de integración territorial que superen la lógica de retazos y promuevan una estructura más equitativa, accesible y sustentable.

1.4 Yerba Buena en las redes globales

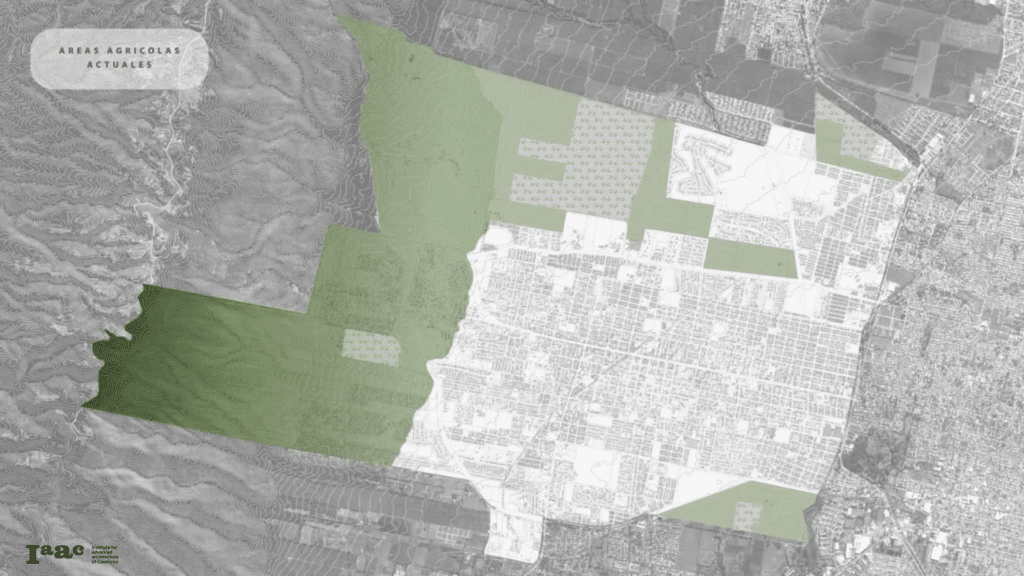

El desarrollo de Yerba Buena no puede analizarse únicamente a escala local: la ciudad está profundamente conectada con dinámicas globales. Tucumán, gracias a la agroindustria, concentra el 70% de la producción de limón en Argentina, país líder mundial en este cultivo. Gran parte de esa producción se orienta a la exportación, vinculando directamente a la región con cadenas globales de valor.

Esta situación genera tensiones en el territorio. Las plantaciones, antes alejadas, hoy conviven con la urbanización creciente. Los antiguos suelos agrícolas se convierten en barrios cerrados, desplazando la producción hacia nuevas áreas. De este modo, las dinámicas globales de exportación inciden en la configuración urbana, en la tenencia de la tierra y en las oportunidades de desarrollo local.

Yerba Buena enfrenta entonces un doble desafío: sostener su crecimiento urbano respetando el carácter verde original, e insertarse en una economía global que prioriza monocultivos de exportación, limitando la soberanía alimentaria. Esta tensión es común en ciudades intermedias latinoamericanas, que, lejos de estar aisladas, están profundamente integradas en redes globales que condicionan su evolución urbana y social.

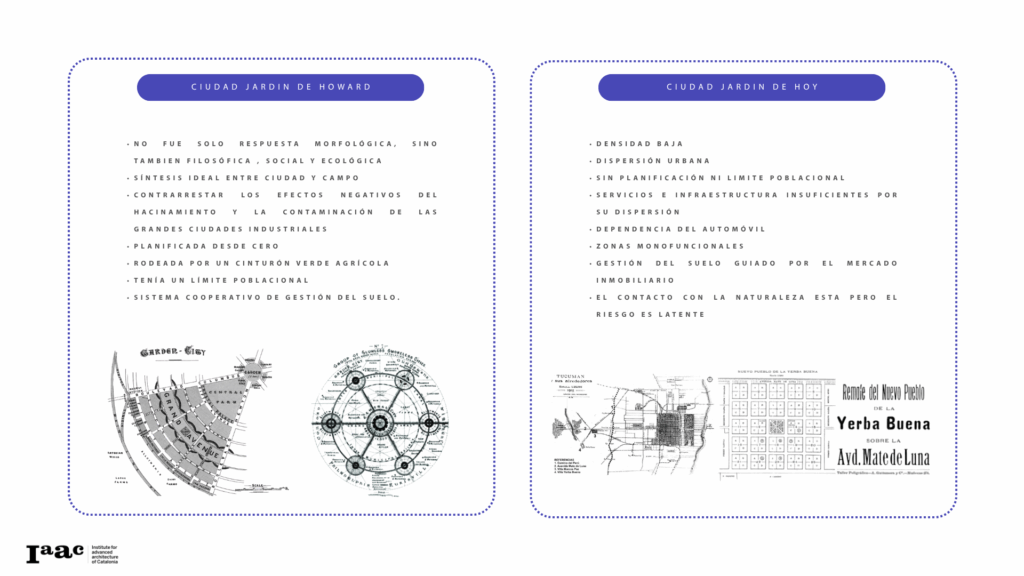

Capítulo 2 — De la ciudad jardín de Howard a la ciudad que necesitamos hoy

La ciudad jardín, concebida por Ebenezer Howard a fines del siglo XIX, no fue únicamente una respuesta morfológica al hacinamiento industrial, sino también una propuesta filosófica, social y ecológica. Su estructura integraba el valor del paisaje agrícola con los beneficios de la ciudad moderna, bajo una lógica de planificación racional, autogestión del suelo y bienestar comunitario. Howard proponía un modelo urbano descentralizado, rodeado por un cinturón verde, con límites poblacionales estrictos, usos mixtos, accesibilidad a servicios y una economía del suelo pensada para el bien común.

Este modelo, sin embargo, fue rápidamente reinterpretado —y en muchos casos distorsionado— por el urbanismo del siglo XX. Lo que en su origen debía ser una alternativa regenerativa frente a la ciudad industrial se convirtió en suburbios extensos, monofuncionales y dependientes del automóvil. La baja densidad, la zonificación rígida y la privatización del espacio abierto transformaron la ciudad jardín en un modelo de exclusión territorial. En el caso latinoamericano, su réplica fue aún más problemática: se adoptó sin una adecuada articulación ecológica ni planificación progresiva, reforzando la fragmentación social y espacial.

La pandemia de COVID-19 marcó un nuevo punto de inflexión urbano, comparable en su impacto a la Revolución Industrial. El confinamiento reveló las limitaciones del modelo de ciudad fragmentada: barrios sin acceso a servicios esenciales, carencia de espacios públicos de calidad y una infraestructura pensada más para la movilidad vehicular que para el habitar cotidiano. En este escenario, los ideales de la ciudad jardín recuperaron relevancia, aunque desde una mirada crítica y actualizada. La proximidad, la vida barrial, la mezcla de funciones y el acceso al verde se consolidaron como necesidades urgentes y estructurales.

La ciudad que necesitamos hoy no consiste en una reproducción literal del modelo de Howard, sino en una evolución adaptativa de sus principios. Se trata de transformar la idea de ciudad jardín en una ciudad de los 15 minutos: compacta, diversa, caminable, autosuficiente a escala barrial, interconectada y resiliente. Una ciudad que no niegue el valor de la naturaleza, sino que la integre como infraestructura viva. Que no segregue, sino que conecte. Que no se expanda de manera especulativa, sino que se densifique con equidad y visión ecológica. Que planifique no solo para las urgencias del presente, sino también para los desafíos climáticos, energéticos y sociales de las próximas décadas.

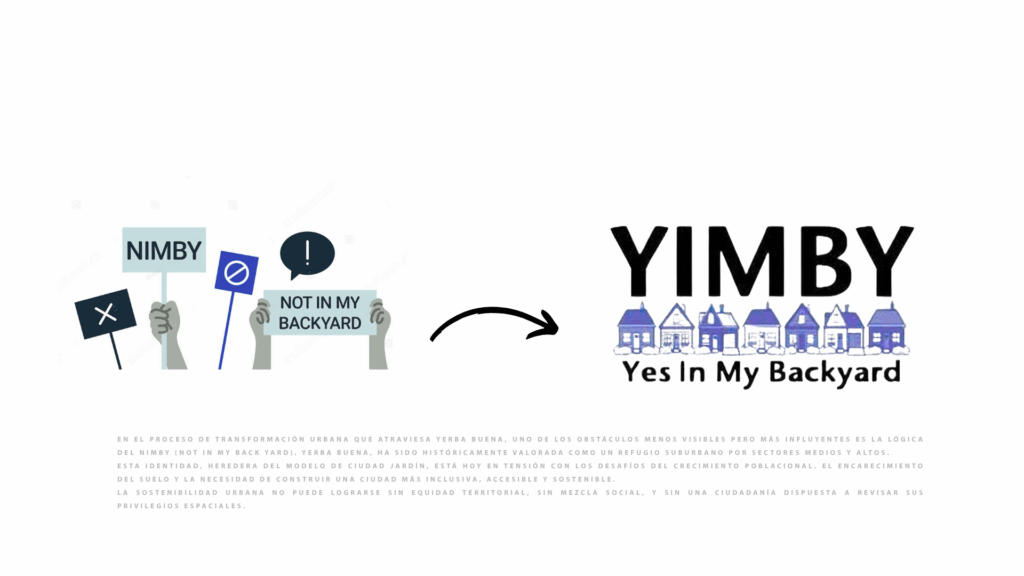

NIMBY en Yerba Buena: barreras invisibles al urbanismo justo

En el proceso de transformación urbana que atraviesa Yerba Buena, uno de los obstáculos menos visibles pero más influyentes es la lógica del NIMBY (Not In My Back Yard). Este concepto, originado en contextos anglosajones, describe la actitud de ciertos sectores sociales que, si bien reconocen la necesidad de desarrollos urbanos —como vivienda social, densificación moderada, transporte público o equipamientos comunitarios—, se oponen a que estos se localicen en las inmediaciones de sus propios entornos residenciales.

Yerba Buena, en tanto ciudad intermedia con alta calidad ambiental y fuerte identidad paisajística, ha sido históricamente valorada como un refugio suburbano por sectores medios y altos. Esta identidad, heredera del modelo de ciudad jardín, entra hoy en tensión con el crecimiento poblacional, el encarecimiento del suelo y la urgencia de construir una ciudad más inclusiva, accesible y sostenible.

En este contexto, el NIMBYismo se expresa en diversas formas: la resistencia vecinal a la densificación en barrios consolidados, incluso cuando se propone mediante estrategias suaves y respetuosas del entorno; la oposición a proyectos de vivienda social o accesible, bajo argumentos de “pérdida de identidad” o “deterioro del valor inmobiliario”; la desconfianza hacia el transporte público o la infraestructura cicloviaria en zonas orientadas históricamente al automóvil; y el bloqueo político o judicial de nuevas centralidades barriales o servicios públicos en terrenos subutilizados.

Si bien comprensibles desde la lógica individual, estas actitudes reproducen modelos urbanos excluyentes y fragmentados, donde el derecho a la ciudad queda reservado para unos pocos y los problemas se trasladan hacia municipios vecinos o zonas periféricas.

Superar el NIMBYismo implica reconocer que la sostenibilidad urbana no puede alcanzarse sin equidad territorial, sin mezcla social y sin una ciudadanía dispuesta a revisar sus privilegios espaciales. En Yerba Buena, esta transición exige una pedagogía urbana activa, donde la planificación se complemente con participación real, y donde se construya una nueva narrativa capaz de valorar la inclusión, la diversidad y el bien común como pilares del desarrollo futuro.

Conclusión

La revisión crítica de la ciudad jardín y de sus reinterpretaciones a lo largo del siglo XX permite comprender que no existen modelos urbanos neutrales ni atemporales. Toda forma de ciudad está cargada de ideología, de intereses y de tensiones entre lo individual y lo colectivo. En su versión original, la ciudad jardín representaba una promesa de equilibrio entre naturaleza y urbanidad, pero en muchos casos terminó materializándose como suburbio excluyente, dependiente del automóvil y privatizador del espacio abierto.

La pandemia volvió a poner en primer plano muchos de los principios que dieron origen a este modelo: la necesidad de proximidad, el valor de los espacios verdes, la escala barrial como unidad de vida cotidiana. Sin embargo, la actualización de estos principios no puede reducirse a un retorno nostálgico, sino que requiere una transformación profunda hacia ciudades más densas, equitativas y resilientes. En este sentido, la ciudad de los 15 minutos constituye una evolución contemporánea de la ciudad jardín, que integra sostenibilidad, inclusión social y adaptación climática.

En Yerba Buena, la persistencia de actitudes NIMBY revela las dificultades de esta transición. La resistencia a la densificación, la oposición a la vivienda accesible y la defensa de un ideal suburbano elitizado constituyen barreras tanto materiales como culturales. Superarlas implica abrir un nuevo pacto urbano: reconocer que la calidad de vida no puede sostenerse en la exclusión ni en la fragmentación, sino en la construcción colectiva de un territorio justo y ambientalmente sostenible.

De esta manera, el análisis histórico y conceptual de la ciudad jardín y de sus tensiones actuales habilita el paso hacia el siguiente capítulo, en el que se abordará el caso específico de Yerba Buena. Allí, a través de un análisis multiescalar, se pondrán en evidencia las contradicciones de su matriz territorial y las oportunidades de transformación mediante la estrategia de los umbrales dinámicos.

Capítulo 3 — Herramientas para transformar la ciudad jardín

3.1. La pregunta de investigación

La ciudad de Yerba Buena se encuentra hoy en un punto de inflexión. Concebida inicialmente como una ciudad jardín, con sus calles arboladas, baja densidad y contacto directo con el paisaje, se ha transformado en las últimas décadas en un territorio marcado por la fragmentación, la expansión descontrolada y la exclusión socio-espacial. Su población creció en un 38% en los últimos diez años, proceso guiado más por las lógicas del mercado inmobiliario que por una planificación consciente y equitativa.

La pregunta de investigación que guía esta tesis surge de este contexto: ¿cómo puede crecer Yerba Buena como una ciudad inclusiva, sostenible y resiliente, sin perder las cualidades ambientales y paisajísticas que la caracterizan?. La respuesta no puede darse únicamente desde el urbanismo tradicional, centrado en zonificaciones rígidas y planes maestros estáticos, sino desde nuevas herramientas conceptuales y proyectuales capaces de responder a la complejidad contemporánea.

3.2. Hacia una reinterpretación progresiva

El paso de la ciudad jardín clásica hacia un modelo urbano contemporáneo no debe entenderse como una ruptura, sino como un proceso progresivo de reinterpretación. No se trata de negar los valores originales de Yerba Buena —el verde, el aire limpio, la escala doméstica, la vida de proximidad—, sino de actualizarlos en diálogo con las necesidades actuales: vivienda asequible, accesibilidad, transporte público eficiente, resiliencia climática y equidad territorial.

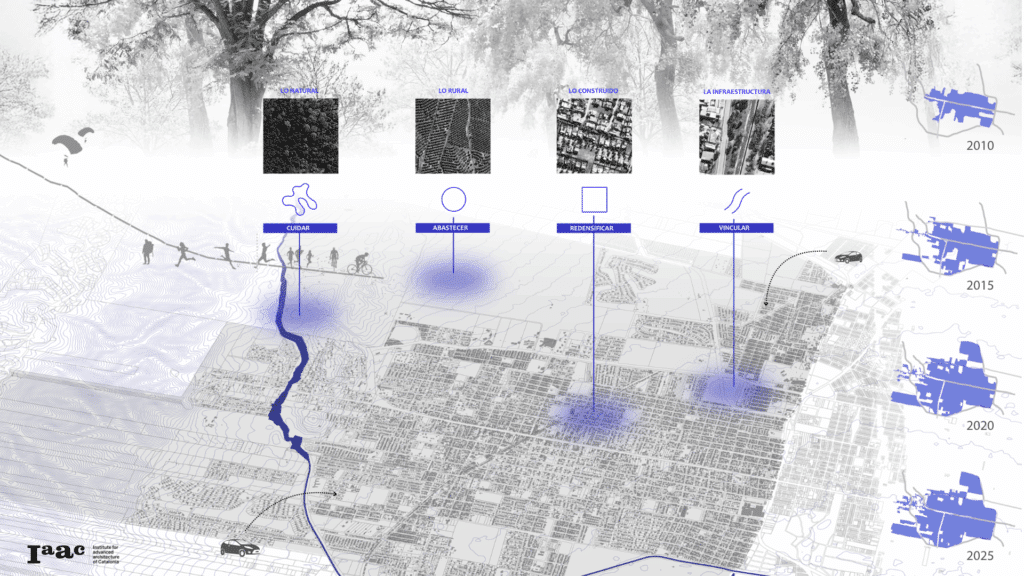

En este sentido, la tesis introduce el concepto de umbrales dinámicos como herramienta de diseño y planificación. Un umbral, en términos espaciales y filosóficos, es siempre una zona de transición: un espacio que no pertenece plenamente a un lado ni al otro, pero que permite el paso, el encuentro y la transformación. En el contexto urbano, los umbrales dinámicos son áreas donde pueden suceder nuevas formas de habitar, más densas y colectivas, pero también más flexibles y enraizadas en el paisaje.

Este enfoque se distancia de la visión binaria que ha marcado históricamente la planificación urbana: ciudad vs. campo, privado vs. público, natural vs. construido. Los umbrales reconocen que en Yerba Buena —como en muchas ciudades intermedias latinoamericanas— estos límites son difusos, y que allí donde aparecen las “zonas grises” se encuentran también las oportunidades para innovar.

La hipótesis central es que, si se reconocen, planifican y activan los umbrales, Yerba Buena puede crecer sin expandirse de forma descontrolada y sin perder su identidad de ciudad jardín. Por el contrario, puede transformarse en un modelo de urbanismo de proximidad, equidad y cuidado ambiental.

3.3. Tipologías de umbral en Yerba Buena

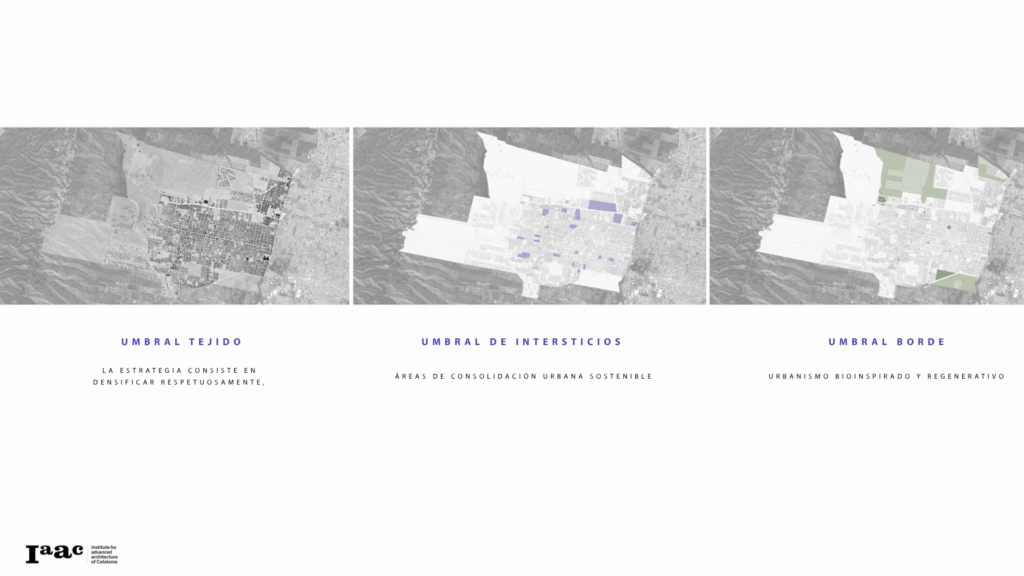

Los umbrales dinámicos en Yerba Buena se manifiestan de distintas formas según su localización y contexto. Para efectos de esta investigación, se proponen tres tipologías principales: umbral tejido, umbral intersticios y umbral borde.

3.3.1. Umbral tejido

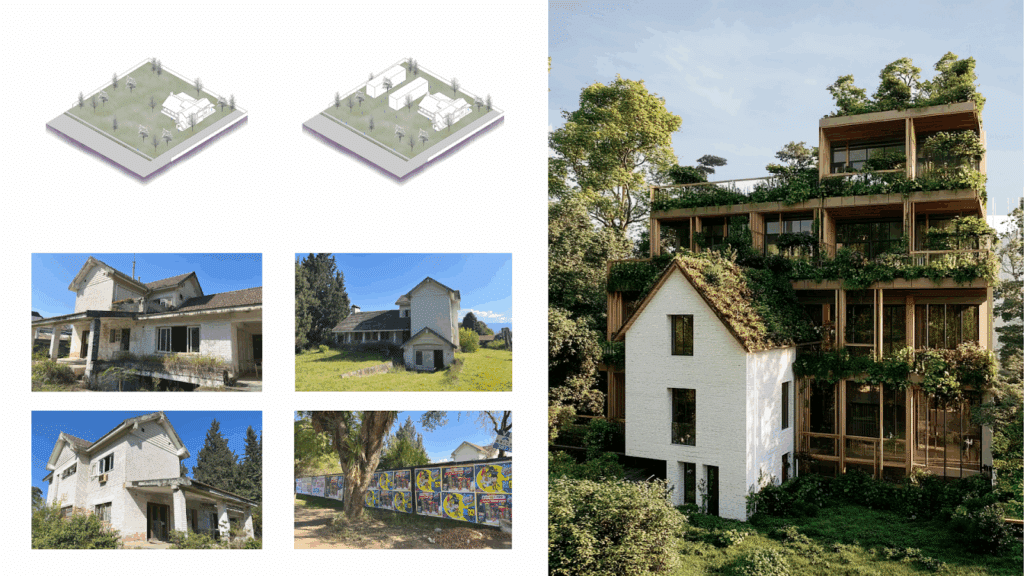

El primer tipo corresponde a los umbrales situados dentro del tejido urbano consolidado de la ciudad jardín. Son espacios donde la trama barrial ya existe, pero donde hay lugar para incrementar la densidad habitacional sin alterar la identidad del barrio.

En Yerba Buena, el tejido predominante está compuesto por viviendas unifamiliares con jardines delanteros y traseros, calles arboladas y parcelas de baja ocupación. Este modelo, aunque agradable, genera problemas de movilidad y acceso a la vivienda, pues exige dependencia del automóvil y expulsa a quienes no pueden costear lotes amplios.

El umbral tejido propone estrategias de densificación progresiva y adaptativa: subdivisión de parcelas grandes, construcción de anexos habitacionales, incorporación de viviendas colectivas de baja escala (hasta 3–4 pisos), y reutilización de viviendas existentes mediante módulos flexibles. De este modo, un mismo barrio puede albergar mayor diversidad de hogares —jóvenes, familias, adultos mayores— sin perder su carácter.

En términos sociales, el umbral tejido tiene un enorme potencial de inclusión. Permite que hijos e hijas de familias residentes puedan independizarse sin abandonar el barrio; que adultos mayores encuentren viviendas más pequeñas cerca de sus redes de apoyo; y que nuevos habitantes accedan a una vida de proximidad sin necesidad de mudarse a periferias alejadas.

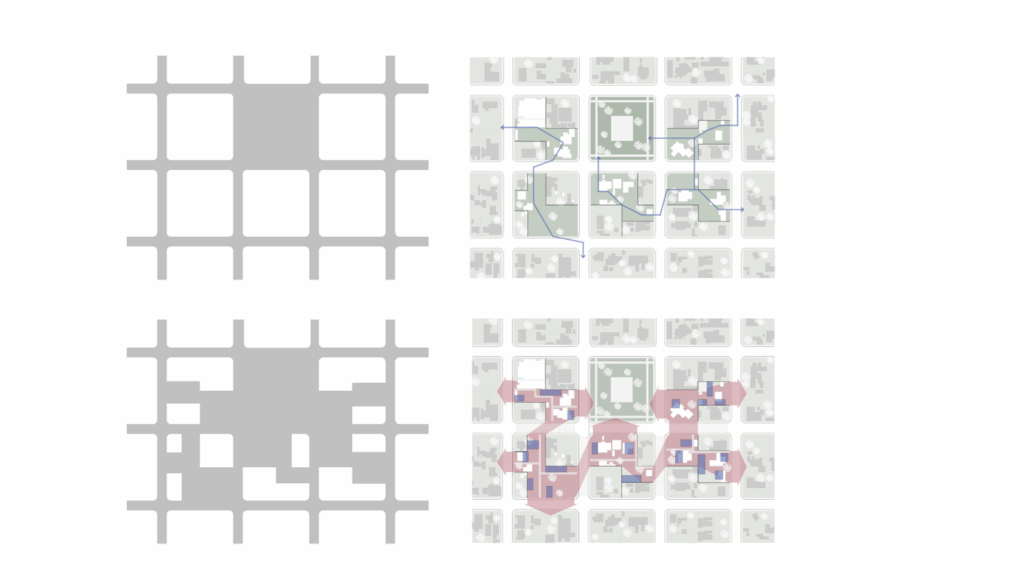

3.3.2. Umbral intersticios

La segunda tipología corresponde a los vacíos urbanos o suelos ociosos dispersos dentro del municipio: terrenos baldíos, antiguas fincas en desuso, lotes abandonados, espacios intermedios sin programa definido. Estos intersticios, lejos de ser simples remanentes, son espacios de oportunidad para ensayar un urbanismo más creativo, ecológico y comunitario.

En Yerba Buena abundan estos intersticios, producto de la especulación inmobiliaria y de un planeamiento débil. Activarlos significa transformar pasivos urbanos en activos sociales. Allí se pueden desarrollar nuevos conjuntos habitacionales con criterios de densidad equilibrada, huertas comunitarias, equipamientos de escala barrial, y espacios públicos innovadores que conecten barrios entre sí.

El umbral intersticio es también un laboratorio urbano. Al no estar condicionado por preexistencias tan fuertes como en el tejido consolidado, permite experimentar con nuevas tipologías: vivienda colectiva sustentable, equipamientos híbridos, corredores verdes, espacios de coworking vecinal o mercados agroecológicos.

Además, la activación de intersticios ayuda a evitar la expansión desmedida hacia la periferia, pues ofrece suelo disponible dentro de la ciudad ya servida de infraestructura. Esto se traduce en un modelo de crecimiento hacia adentro, que es más sostenible ambiental y económicamente.

3.3.3. Umbral borde

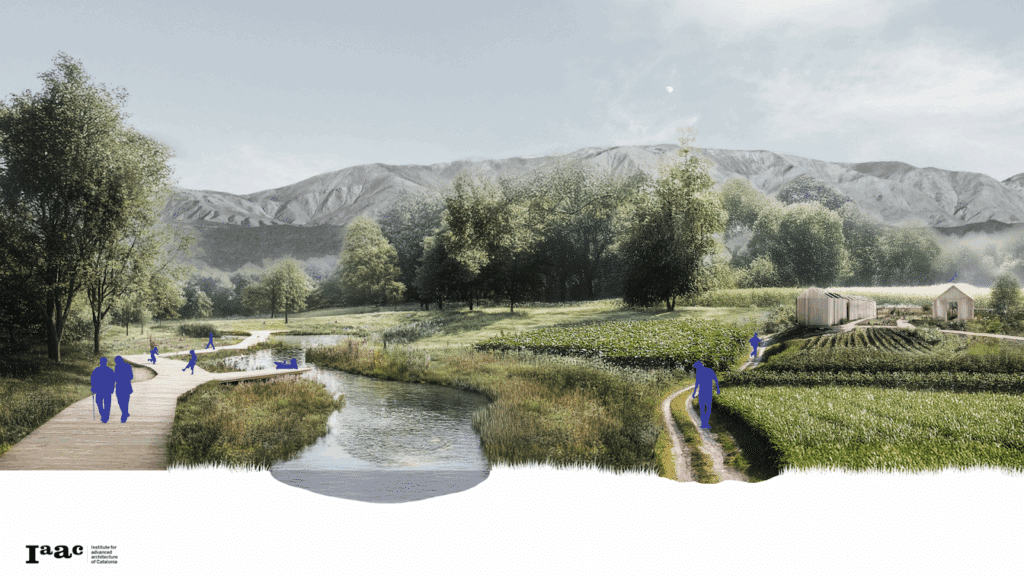

El tercer tipo se localiza en la periferia inmediata de Yerba Buena, donde la ciudad se encuentra con los ecosistemas naturales —selva pedemontana, ríos, áreas agrícolas—. Estos bordes son los más vulnerables a la expansión fragmentada y especulativa, pero también los que encierran mayor potencial para proyectar un urbanismo bioinspirado.

El umbral borde no debe entenderse como el fin de la ciudad, sino como un espacio de cohabitación entre lo urbano y lo natural. Aquí las estrategias apuntan a consolidar corredores ecológicos, promover asentamientos de baja huella ambiental y diseñar barrios que funcionen como infraestructura verde, integrando el manejo del agua, la biodiversidad y la producción agroecológica.

En lugar de replicar el modelo suburbano de barrios cerrados que consumen suelo y rompen la continuidad del paisaje, el umbral borde propone un cinturón verde productivo y recreativo, donde las viviendas convivan con huertas, senderos, parques lineales y reservas naturales. Este enfoque no solo protege la base ecológica de la ciudad, sino que ofrece un modelo de vida más sano, colectivo y resiliente.

Los umbrales dinámicos permiten repensar la expansión de Yerba Buena desde una lógica distinta. En lugar de ver el crecimiento como un proceso de simple extensión periférica, lo conciben como una relectura de los intersticios, bordes y tejidos existentes. Se trata de un crecimiento más inteligente, que densifica donde es posible, activa vacíos donde es necesario, y protege ecosistemas donde es urgente.

Con ello, Yerba Buena puede pasar de ser una ciudad jardín fragmentada y desigual a convertirse en una ciudad de umbrales, donde cada transición —del tejido al intersticio, del intersticio al borde— se convierte en oportunidad de innovación urbana, cohesión social y regeneración ambiental.

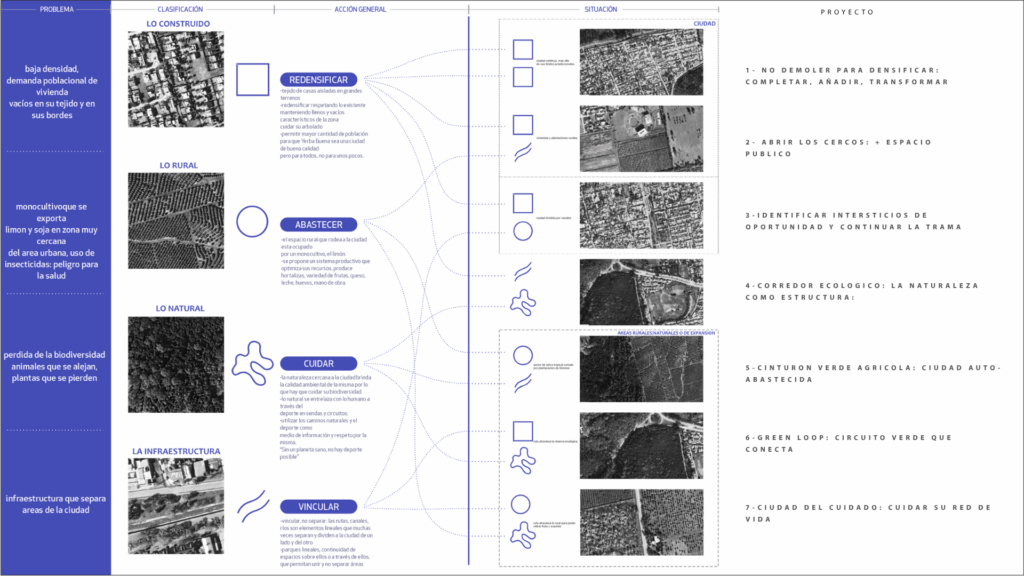

CAPÍTULO 4. Estrategias de Intervención

La propuesta de intervención para Yerba Buena se sustenta en un conjunto de estrategias urbanas que buscan responder a los desafíos del crecimiento fragmentado, la pérdida de identidad de la ciudad jardín y la necesidad de reconectar lo urbano con lo natural. Estas estrategias no deben entenderse como recetas aisladas, sino como un sistema de acciones complementarias, capaces de operar en diferentes escalas —desde el lote hasta la región metropolitana— y en distintos tiempos —acciones inmediatas, procesos de mediano plazo y transformaciones de largo alcance.

El eje central de estas estrategias es el concepto de umbrales dinámicos, entendido como un marco flexible que permite densificar sin destruir, abrir sin expulsar, y regenerar sin imponer. En este sentido, cada intervención se plantea como una oportunidad de coser tejidos urbanos, de activar relaciones latentes y de reconstruir el vínculo entre ciudad, naturaleza y comunidad.

A continuación, se detallan las siete estrategias fundamentales:

- No demoler para densificar: completar, añadir, transformar

La regeneración urbana no debe ser sinónimo de tabula rasa. En Yerba Buena, la mayor parte de las viviendas no posee un valor arquitectónico histórico sobresaliente, pero sí un valor patrimonial material y cultural: contienen memorias, modos de habitar y potenciales adaptativos que sería un error perder.

En lugar de demoler, se propone densificar progresivamente mediante completamiento, ampliaciones y transformaciones, incorporando nuevas unidades en patios internos, sobre techos o adosadas a las estructuras existentes. De este modo, se logra aumentar la densidad poblacional sin perder la identidad barrial, sin generar desarraigo social y evitando la producción masiva de escombros y residuos.

Este modelo permite consolidar un urbanismo regenerativo que aprovecha lo que ya existe, respeta la escala humana y garantiza una transición hacia un tejido más compacto y eficiente, sin replicar la lógica extractiva de la expansión inmobiliaria.

2. Apertura de cercos: hacia una red pública continua

Uno de los rasgos más problemáticos de Yerba Buena es el enrejado del espacio urbano. Los cercos perimetrales, muros altos y urbanizaciones cerradas han fragmentado la ciudad, reduciendo la accesibilidad y debilitando la vida comunitaria.

La estrategia propone una apertura progresiva y regulada de estos límites, generando senderos peatonales, plazas de bolsillo, patios comunitarios y pasajes verdes. Este proceso no busca la eliminación total de los cercos, sino su redefinición como bordes porosos, capaces de articular la continuidad espacial y social de la ciudad.

La apertura de cercos amplía la red de espacios públicos, fortalece el sentido de pertenencia y reduce la sensación de aislamiento urbano. En este marco, el espacio público deja de ser un residuo para convertirse en la verdadera infraestructura de la vida urbana compartida.

3. Activación de intersticios: usos mixtos y equipamientos

Los intersticios urbanos —lotes vacantes, baldíos, pasajes ciegos, márgenes residuales de infraestructuras— suelen ser percibidos como vacíos o sobrantes, pero en realidad son umbrales de oportunidad. Su identificación y activación es clave para coser el tejido urbano fragmentado y garantizar una mayor diversidad de funciones.

Se propone transformar estos espacios en catalizadores de regeneración, incorporando tipologías habitacionales innovadoras, equipamientos barriales, parques de proximidad o huertas urbanas.

Además, se busca superar la monofuncionalidad residencial que caracteriza a Yerba Buena mediante la introducción de usos mixtos: salud, educación, cultura, comercio de cercanía. Este modelo impulsa economías locales, reduce la dependencia del automóvil y acerca la ciudad al ideal de los 15 minutos, en donde cada habitante puede acceder a sus necesidades básicas en un radio caminable o ciclable.

La activación de los intersticios es también una estrategia de seguridad urbana: fachadas activas, equipamientos sociales y usos diversos aseguran la presencia constante de personas en el espacio público, generando vigilancia natural, apropiación social y cohesión comunitaria.

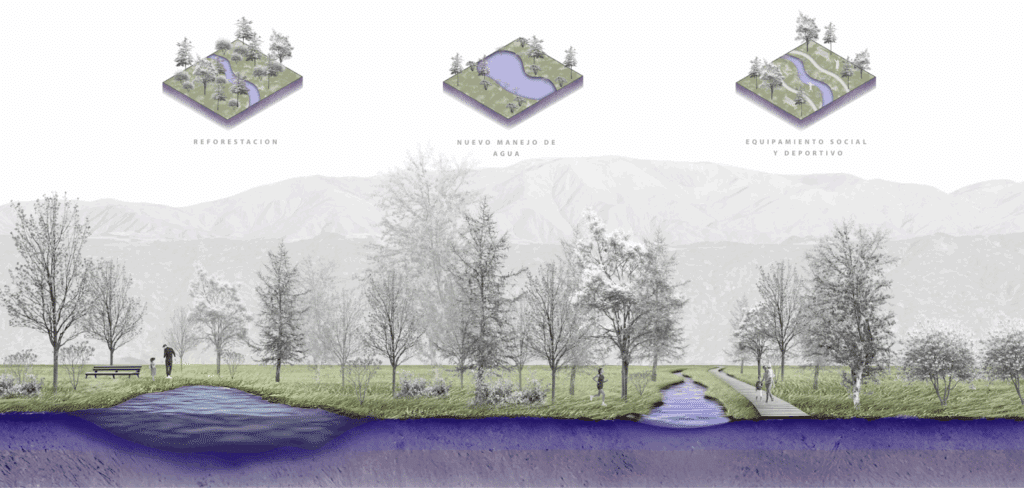

4. Naturaleza como infraestructura: corredores ecológicos

El modelo urbano dominante ha tratado a la naturaleza como ornamento, aislándola en plazas o áreas verdes fragmentadas. Frente a ello, esta propuesta plantea a la naturaleza como infraestructura estructurante de la ciudad.

Un sistema de corredores ecológicos —integrando ríos, quebradas, áreas naturales, arbolado urbano y huertas comunitarias— permitiría reconectar ecosistemas, potenciar la biodiversidad, garantizar sombra y confort térmico, y mitigar los efectos del cambio climático.

En este esquema, la naturaleza deja de ser un límite para convertirse en una trama organizadora, capaz de articular espacio público, movilidad activa y metabolismo urbano.

5. Cinturón agrícola: ciudad autoabastecida

El suelo fértil que aún persiste en los bordes oeste y norte de Yerba Buena es un recurso estratégico en riesgo. Su preservación como cinturón verde agroecológico permitiría consolidar un sistema de producción local de alimentos, generar empleo y promover educación ambiental.

Esta estrategia fortalece la resiliencia urbana al reducir la dependencia de cadenas largas de abastecimiento, que son vulnerables a crisis económicas y climáticas. Además, reconecta lo urbano con lo productivo, promoviendo circuitos cortos de distribución y fomentando una cultura alimentaria saludable y sostenible.

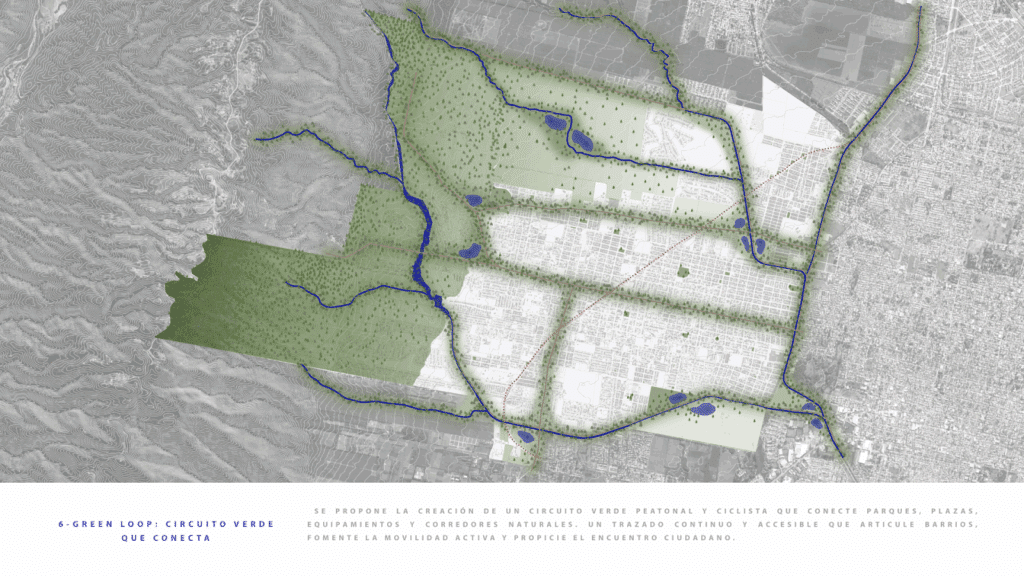

6. Green Loop: un circuito verde de movilidad activa

Inspirado en experiencias internacionales como el “Green Loop” de Ámsterdam, se propone la creación de un circuito verde peatonal y ciclista que articule barrios, parques, plazas, equipamientos y corredores naturales.

El Green Loop busca consolidar un sistema continuo, accesible y seguro de movilidad activa, que no solo facilite desplazamientos sostenibles, sino que también fomente el encuentro ciudadano, la recreación y el bienestar colectivo.

El equipamiento asociado —bebederos, bancos, bicicleteros, juegos, iluminación solar, señalética inclusiva— es pensado desde la escala humana, reconociendo que son los pequeños detalles los que hacen del espacio público un lugar digno, accesible y habitable para todos.

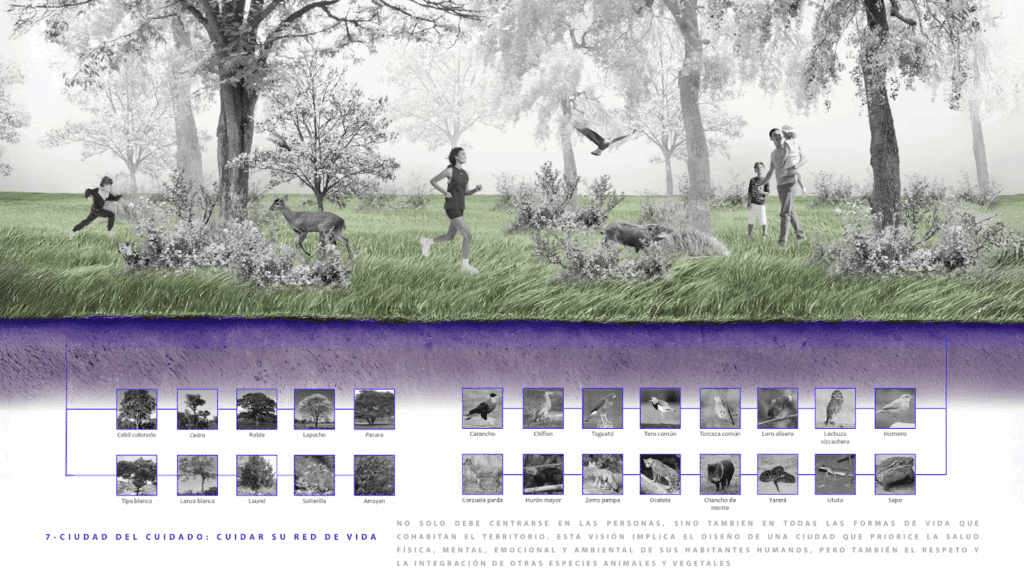

7. Ciudad del cuidado: hacia una ética ampliada

Finalmente, todas las estrategias convergen en una idea central: la ciudad debe ser pensada desde una ética del cuidado.

La Ciudad del Cuidado no se limita a atender las necesidades humanas, sino que reconoce el valor intrínseco de todas las formas de vida que coexisten en el territorio. Esto implica diseñar una ciudad que cuide la salud física, mental y emocional de sus habitantes, pero también que respete a la fauna, conserve los árboles nativos, evite la impermeabilización de suelos y garantice corredores para la biodiversidad.

En este marco, cuidar la ciudad es cuidar su red de vida. Desde jardines biodiversos hasta huertas comunitarias, desde refugios para flora autóctona hasta plazas inclusivas, cada gesto urbano se convierte en un acto de justicia ecológica y social.

La Ciudad del Cuidado es la contracara del urbanismo de control y exclusión: en lugar de reproducir fronteras rígidas, apuesta a la construcción de vínculos, reciprocidades y responsabilidades compartidas. Se trata de un modelo urbano que no expulsa ni depreda, sino que cultiva y regenera.

Estas siete estrategias demuestran que Yerba Buena puede transformarse sin renunciar a su condición de ciudad jardín, pero desmontando el cerco excluyente que la define. Los umbrales dinámicos se consolidan así como una herramienta conceptual y operativa que permite transitar entre lo existente y lo posible, entre lo humano y lo natural, entre lo privado y lo común.

En definitiva, se trata de proyectar un urbanismo de transición, más colectivo, más natural y más próximo, capaz de responder a los desafíos del cambio climático, la fragmentación urbana y la crisis ecosocial con creatividad, justicia y cuidado.