más allá del arroz

00 INTRODUCCIÓN: conflicto y oportunidad

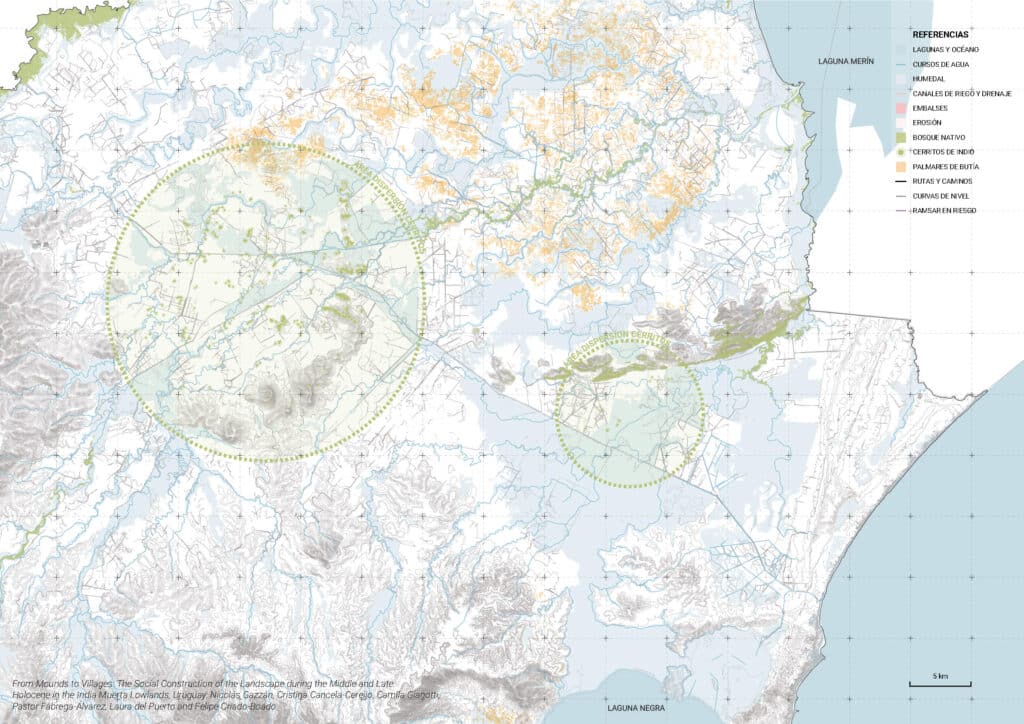

Este proyecto se sitúa en el noreste de Uruguay, en una porción del departamento de Rocha conocida como India Muerta, dentro de la cuenca de la Laguna Merín. En este territorio coexisten en tensión dos formas de habitar: por un lado, el monocultivo arrocero, un modelo actual, extractivo, lineal y globalizado; por otro, los Cerritos de Indios, estructuras milenarias que testimonian un modelo ancestral, metabólico, circular y regenerativo.

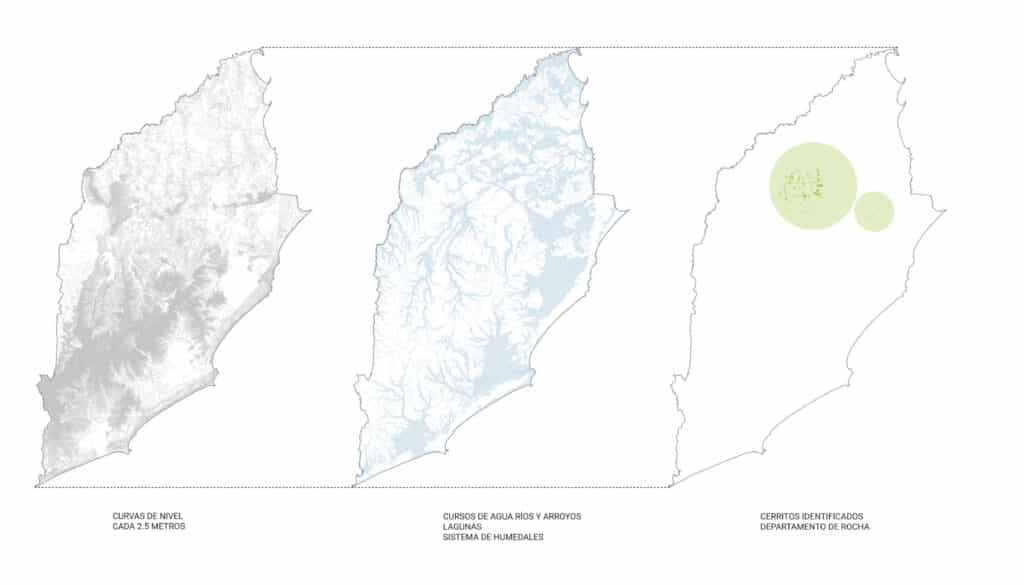

La condición geográfica de este sitio, definido por tierras bajas y húmedas vinculadas a la cuenca de la Laguna Merín, la mayor reserva de agua potable del país y una de las más importantes de América Latina, conforma un ecosistema rico y fértil que favoreció la consolidación de ambos modelos.

Esta fricción no solo revela un conflicto entre dos formas de ocupación del territorio, sino que también constituye una oportunidad para imaginar nuevas maneras de habitar el paisaje productivo desde una perspectiva del cuidado, la diversidad y la reparación ecosocial.

Se profundizará en la genealogía de estos modelos con el objetivo de revelar claves proyectuales y metodológicas que posibiliten ficcionar otros futuros posibles.

01 EL ARROZ

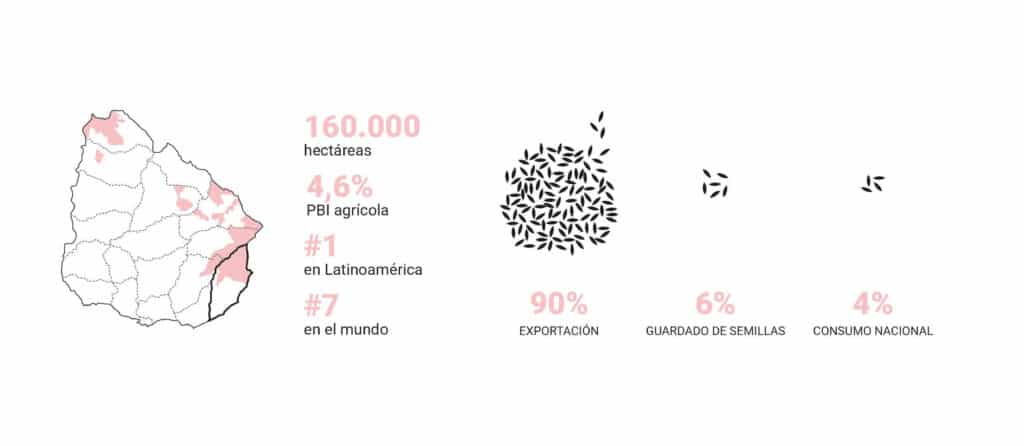

El sistema arrocero uruguayo constituye un ejemplo claro de cómo el campo está condicionado por las dinámicas globales. A pesar de su tamaño reducido, Uruguay se posicionó en 2021 como el séptimo exportador de arroz a nivel mundial, lo que evidencia la fuerte integración de este sector a los mercados internacionales (El Observador, 2022). La producción arrocera responde a una demanda alimentaria creciente, lo que implica que, a medida que la población mundial siga creciendo, esta actividad estará cada vez más condicionada por el comercio global.

Actualmente, unas 160.000 hectáreas del territorio nacional —aproximadamente el 1 % de la superficie total del país— están destinadas a la producción de arroz, según datos de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA, s.f.).

Uruguay no se encuentra entre los principales productores mundiales en volumen, pero se ubica entre los principales exportadores netos de arroz, siendo además el único país de América del Sur cuya producción se destina casi en su totalidad a la exportación (ACA, s.f.).

Según la Asociación Cultivadores de Arroz, durante el período marzo–junio de 2024 Uruguay exportó arroz a Brasil, la Unión Europea, Panamá, Perú, México, Reino Unido, Gambia y otros destinos. Del total producido, aproximadamente el 90 % se destina a exportación, un 6 % se reserva como semilla, y apenas un 4 % es consumido localmente.

01.1 Tensiones ecológicas

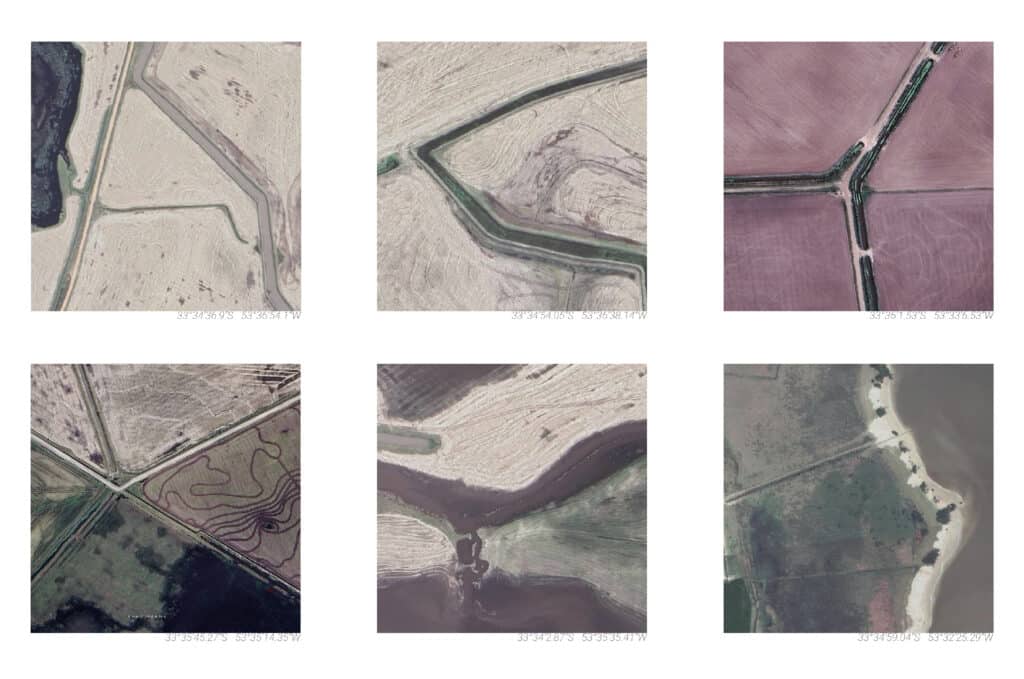

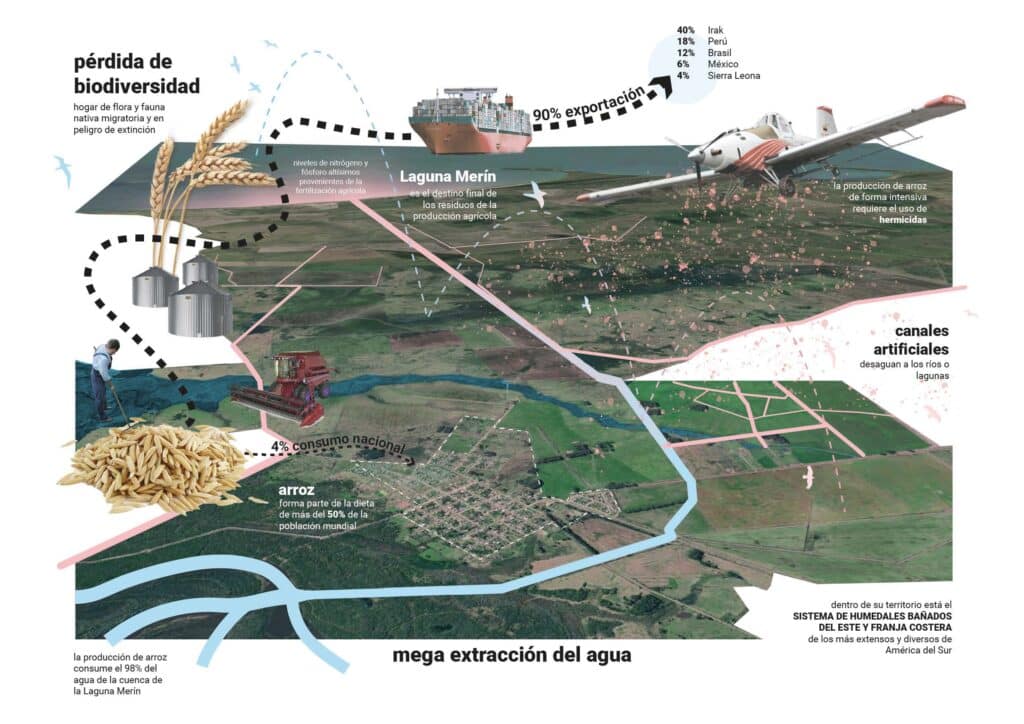

La producción de arroz en la cuenca de la Laguna Merín ha transformado el paisaje, alterando sus ecosistemas culturales, naturales y económicos. La manipulación hidrológica, necesaria para el cultivo, priorizó lo productivo-económico, desecó humedales y alteró los ciclos hidrológicos.

Para el cultivo se han usado territorios que originalmente eran bañados y humedales con ecosistemas nativos de gran biodiversidad. Dentro de este territorio se encuentra el sistema de humedales Bañados del Este y Franja Costera, reconocido por su importancia planetaria y por servir de hogar para especies de flora y fauna nativa, algunas de ellas en peligro de extinción. Su delimitación incluye un sitio Ramsar y dos áreas protegidas nacionales. Sin embargo, la situación de sus recursos y su fragilidad ecosistémica es preocupante.

Para regular los ciclos de riego y secado que demanda la producción arrocera, se ha ejercido un control intensivo de las aguas, desecando humedales y ampliando las tierras destinadas al cultivo.

Los humedales son grandes sumideros de carbono y ayudan a mitigar el cambio climático al capturar y almacenar CO₂. Sin embargo, cuando son drenados, degradados o transformados para agricultura y ganadería, liberan ese carbono almacenado, agravando el problema.

Esta manipulación hidrológica, de enorme magnitud, ha generado problemas ecosistémicos graves. Su objetivo principal ha sido controlar las aguas para uso productivo, priorizando exclusivamente lo productivo económico y desplazando otras variables esenciales para el equilibrio del ecosistema.

Para obtener el agua necesaria para inundar las zonas arroceras, se utiliza el agua de los bañados y humedales, secándolos temporalmente. Este proceso implica convertir áreas ricas en nutrientes, con vegetación y flora nativa, en desiertos artificiales.

01.2 Zona de sacrificio mundial

La creciente demanda global de alimentos impulsa modelos productivos cada vez más intensivos, incrementando el consumo de agua y el uso de agroquímicos para maximizar la producción. Esta intensificación tiene consecuencias graves, contaminando tanto los componentes bióticos como abióticos del ecosistema. Una investigación de la Universidad de la República identificó más de 90 agroquímicos en aguas de la cuenca, según reporta La diaria (2023).

El 97 % del agua utilizada (registrada) en la Cuenca de la Laguna Merín tiene como destino sostener el cultivo de arroz. La principal forma de acceso al agua son las tomas directas de los cursos naturales, seguidas por las represas construidas para ese fin. Estos datos nos hablan de una mega extracción del recurso agua.

La fragilidad ecosistémica de este territorio es preocupante, ya que estas áreas biodiversas se han convertido en el destino final de los residuos agrícolas, transformándolas en una verdadera “zona de sacrificio mundial”, en tanto los costos socioambientales son asumidos localmente, mientras los beneficios se redistribuyen globalmente.

Juskus (2023) argumenta que las “zonas de sacrificio” han evolucionado desde un origen técnico en el manejo ganadero hasta convertirse en un marco central en los debates sobre justicia ambiental.

01.3 Sobre el sistema productivo del arroz

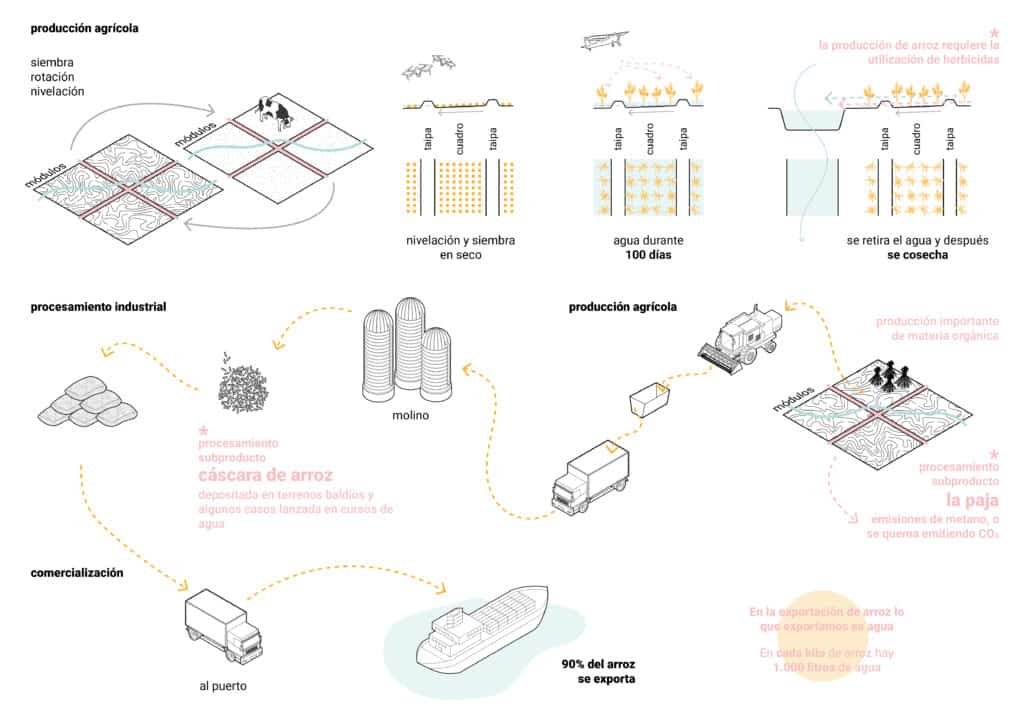

La cadena de valor del arroz se compone de tres fases principales: la producción agrícola, el procesamiento industrial y la comercialización. A continuación, se analizará en detalle cada una de estas fases, junto con sus respectivas subfases, con el propósito de comprender de manera integral el recorrido del arroz desde el campo hasta su llegada al consumidor final intentando detectar oportunidades.

LA PROCUCCIÓN AGRICOLA

Transformación del paisaje

La industria arrocera necesita nivelar completamente las tierras y eliminar toda vegetación existente, transformándolo en un paisaje despojado para facilitar el cultivo del arroz, lo que altera significativamente los ecosistemas locales y reduce la biodiversidad.

Organización

La producción se organiza en módulos —unidades de producción dentro de un sistema de manejo, habitualmente constituidas por un lote o parcela—, que suelen ser entre cinco y seis por establecimiento. En cada módulo se cultiva arroz durante dos años consecutivos y luego se rota al siguiente módulo. Cuando los módulos quedan libres, se suele sembrar pastura para ganado, integrando así la producción agrícola con la ganadera.

Algunos productores de la zona extienden el cultivo de arroz a tres años seguidos, lo que implica un consumo significativamente mayor de insumos como agua, fertilizantes y agroquímicos. Ante la presión por mantener la rentabilidad, muchos han reemplazado la rotación con ganado por la alternancia con soja, en un esquema conocido como “ping pong”.

Siembra

La siembra se realiza en seco entre fines de setiembre y octubre, dado que las siembras más tardías (noviembre) tienden a producir menos. Para el manejo del agua del arrozal se construyen taipas, pequeños terraplenes de entre 15 a 30 cm delimitan los cuadros (espacios entre taipas), permitiendo contener y distribuir el agua. En zonas llanas, como en el área de investigación, el desnivel de apenas 3 cm en los cuadros es suficiente para lograr un buen control del riego por inundación.

Antes, la nivelación del terreno exigía contratar agrimensores, lo cual encarecía el proceso y limitaba el trabajo mecanizado entre cuadros. Con la tecnificación, especialmente mediante herramientas de nivelación por GPS y sistemas satelitales, ahora es posible nivelar el campo completo tras cada plantación, haciendo nuevamente las taipas. Este cambio ha permitido sembrar de forma más eficiente, reducir el consumo de gasoil y abaratar significativamente el cultivo.

Riego y desagüe

Luego de la siembra, el cultivo se inunda y se mantiene con agua aproximadamente 100 días. Para obtener el agua necesaria para inundar los arrozales se utiliza el agua proveniente de los bañados y humedales, los cuales se ven temporalmente desecados, afectando su equilibrio ecológico.

El arroz requiere gran cantidad de fertilizantes y agroquímicos para el control de plagas. Estos productos químicos quedan en el agua del arrozal. Cuando esta se retira para secar los campos (15 días antes de la cosecha, a fines de marzo o abril), los residuos químicos son arrastrados por los canales contaminando los cursos de agua.

Cosecha

Sobre los campos secos ingresan las cosechadoras, que extraen el grano de arroz de la espiga y descartan la paja en el campo. Los granos son cargados en carretones y luego transferidos a camiones que los transportan a los molinos.

La paja constituye un subproducto relevante, que permanece en el campo generando emisiones de metano (CH₄) o, en algunos casos, se quema, liberando dióxido de carbono (CO₂). Por cada hectárea se producen aproximadamente 10.000 kg de arroz, y entre 15.000 y 20.000 kg de paja y raíces, lo cual representa una producción significativa de materia orgánica.

EL PROCESAMIENTO INDUSTRIAL

Molinos

Los granos llegan a los molinos para ser secados, dado que se cosecha con 20 % de humedad, lo que exige reducirla al 13 % para evitar su deterioro por manchado.

En el molino se separa la cáscara del arroz, se pule y se clasifica para luego empaquetarse para la comercialización. En este proceso aparece otro subproducto, la cáscara de arroz. Este subproducto representa aproximadamente el 20 % del volumen de la cosecha.

Actualmente este subproducto es depositado en terrenos baldíos o lanzados a los cursos de agua.

LA COMERCIALIZACIÓN

Exportación

Aproximadamente el 90 % de la producción nacional de arroz se destina a la exportación. La mayor parte se traslada desde los molinos hacia el puerto de Montevideo, desde donde se despacha a los distintos mercados internacionales. Sin embargo, una fracción importante de la producción se exporta por vía terrestre, especialmente a Brasil, dada la cercanía geográfica.

Cabe señalar que, al exportar arroz, no solo se comercializa el cereal, sino también un recurso natural: el agua. El cultivo de arroz regado requiere un uso intensivo de este recurso, por lo que cada tonelada exportada implica, indirectamente, la exportación de una cantidad significativa de agua empleada durante su producción.

01.4 Subproductos a escala territorial

“En la naturaleza, el desecho de un proceso siempre es un nutriente, un material o una fuente de energía para otro. Todo permanece en el flujo de nutrientes. Así pues, la respuesta no sólo al desafío medioambiental de la contaminación, sino también al desafío económico de la escasez, puede encontrarse en la aplicación de los modelos que podemos observar en un ecosistema natural. Quizá podamos convertir el dilema en solución si ampliamos nuestra perspectiva y abandonamos el concepto de desecho.”

Pauli, G. (2010). La economía azul: 10 años, 100 innovaciones, 100 millones de empleos.

Hoy este territorio puede entenderse como un mecanismo donde infraestructuras y energías responden a una lógica de producción lineal y extractivista, orientada a una única función. Esta dinámica genera segregación y desconoce la diversidad ecológica y cultural del territorio

Actualmente, el sistema productivo arrocero, tal como lo vimos en el punto anterior, genera externalidades que no están siendo aprovechadas:

1000 gramos de arroz = 1500 gramos de paja de arroz = 200 gramos de cascara de arroz

La gestión de los residuos implica un gasto de energía y recursos al mismo tiempo que contribuye a la contaminación de los ecosistemas agravando el cambio climático. Este escenario abre preguntas clave para repensar el modelo:

¿Cómo podemos darle valor agregado al sistema desde una perspectiva territorial?

¿Puede la revalorización de estos subproductos transformar el modelo de producción lineal en un modelo ecosistémico y metabólico?

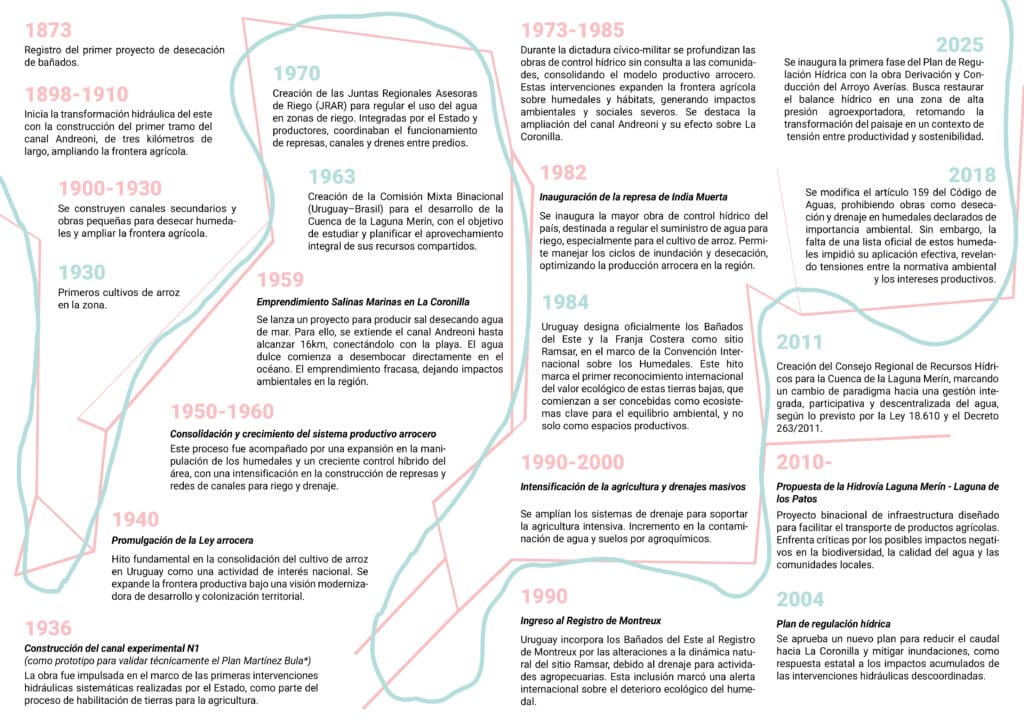

01.5 Breve historia del control hídrico

“Es preciso ir al dominio de las aguas, esa preciosa parte del patrimonio nacional, que hoy se pierde casi por completo; porque el agua es riqueza efectiva cuando se la domina”

(Martínez Bula, 1935, citado en Revista Histórica Rochense, 2022).

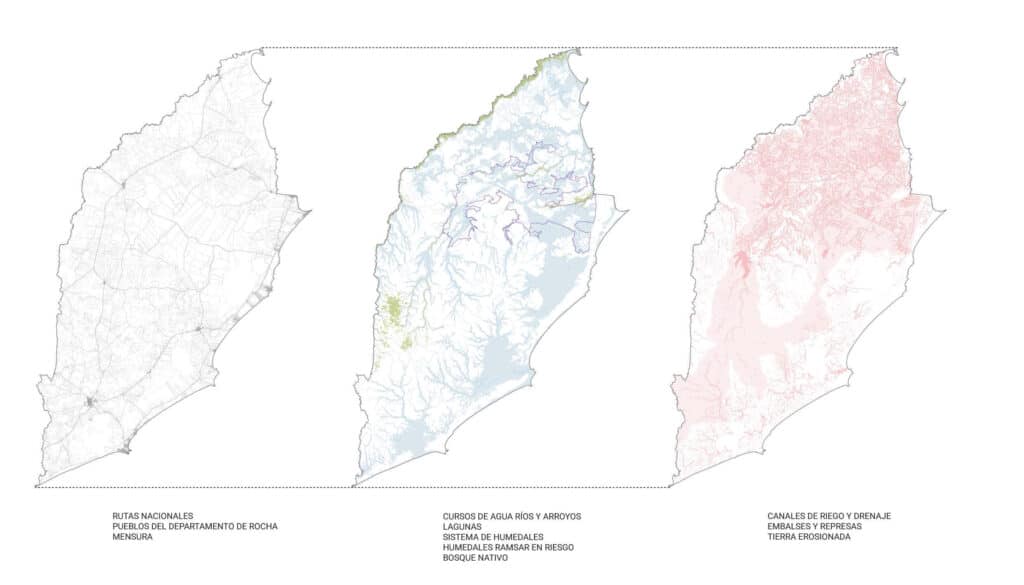

Este territorio, tal como puede apreciarse en los mapas e imágenes aéreas, ha sido profundamente transformado. Las intervenciones realizadas en estas tierras bajas de bañados responden a una percepción inicial de inutilidad económica. Al carecer de valor productivo, se impulsó un proceso sistemático de modificación del ecosistema con el objetivo de corregir lo que se concebía, según lo define María Noel González (2022), como una “defectuosa hidrología”, con la finalidad de aumentar su valor e integrarlo al circuito de circulación mercantil.

A continuación, se recorren brevemente los hitos más significativos de dichas transformaciones, con el objetivo de comprender el territorio en todas sus dimensiones.

La historia del control hídrico en la región este del departamento de Rocha se ha esbozado aquí en una breve cronología. No pretende ser exhaustiva ni taxonómica, sino destacar algunos de los hitos más relevantes de un proceso histórico complejo, en el marco de este trabajo académico.

Se trata de un territorio modelado por intervenciones continuas, impulsadas por intereses productivos, racionalidades técnicas y políticas estatales orientadas al desarrollo.

Desde los primeros proyectos de desecación hasta las recientes obras de regulación y desvío, las transformaciones del paisaje han respondido a una lógica centrada en la maximización de la productividad, muchas veces en detrimento de los equilibrios ecosistémicos, desplazando otras formas de vida —humanas y no humanas—, otras producciones u otras relaciones con el agua.

Aunque en las últimas décadas han emergido marcos normativos y enfoques más integrales, orientados a la protección ambiental y a una gobernanza participativa, las tensiones entre el modelo agroexportador dominante y la conservación de los ecosistemas permanecen plenamente vigentes.

01.6 Sobre futuros posibles: ¿Hidrovía?

El crecimiento sostenido de la población mundial actúa como una fuerza estructural que impulsa modelos productivos cada vez más intensivos. Este fenómeno no responde únicamente a la necesidad de abastecer a poblaciones crecientes, sino también a una lógica de expansión mercantil orientada por la voracidad de acceder a nuevos mercados. Este proceso ocurre en un contexto global caracterizado por la hipercompetitividad económica y la hiperconcentración del capital en manos de grandes actores transnacionales.

Dentro de esta dinámica, muchos territorios se ven inducidos a especializarse en la producción de materias primas o commodities a gran escala, en detrimento de su diversidad productiva, cultural, social y ambiental. Entre las consecuencias más visibles se encuentran la degradación progresiva de los ecosistemas, la pérdida de soberanía territorial y una creciente dependencia de flujos comerciales volátiles.

El nordeste del departamento de Rocha constituye un caso paradigmático en este sentido. Tal como se ha analizado en capítulos anteriores, el modelo de monocultivo arrocero imperante en la región responde casi exclusivamente a la demanda de mercados internacionales, exportando la gran mayoría de su producción, convirtiendo a este territorio en una “zona de sacrificio” mundial, en tanto los costos socioambientales son asumidos localmente mientras los beneficios se redistribuyen globalmente.

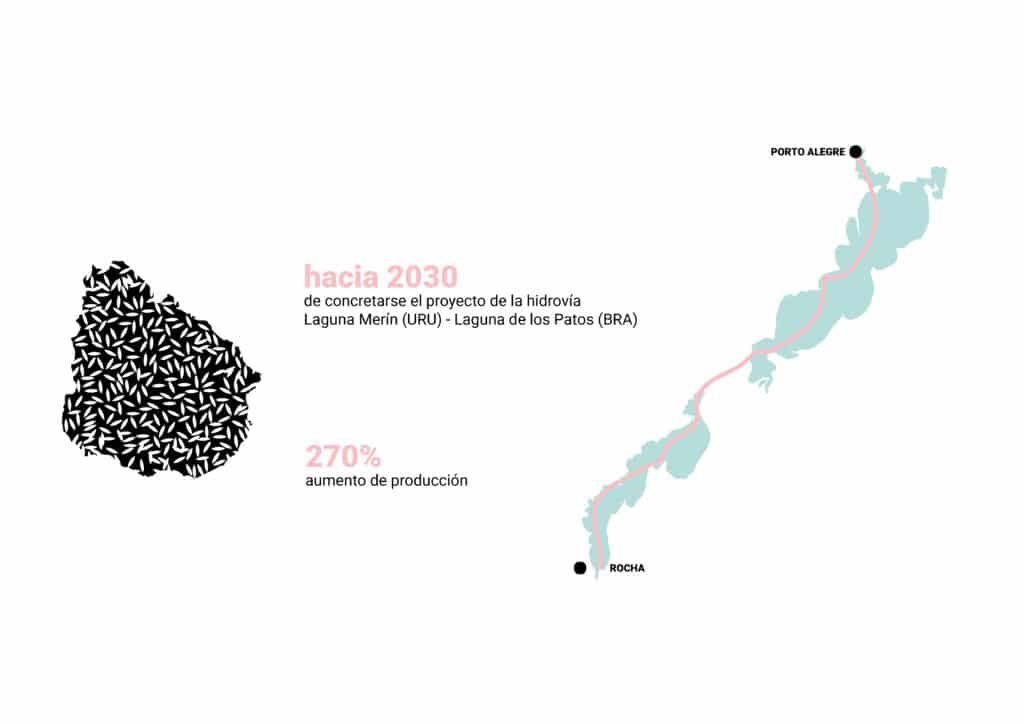

Estas transformaciones y desequilibrios podrían profundizarse con la eventual construcción de la hidrovía que conectaría la Laguna Merín con la Laguna de los Patos, en Brasil. En una presentación pública realizada en Rocha en setiembre de 2023, representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimaron que esta infraestructura podría generar un incremento estimado del 270 % en la capacidad productiva regional hacia 2030 (Inforocha, 2023). Esta proyección anticipa una intensificación de las presiones sobre el territorio y un agravamiento de los conflictos ecológicos, sociales y económicos ya existentes.

La hidrovía busca optimizar los costos logísticos y mejorar el posicionamiento en los mercados internacionales, pero a la vez, estimula la expansión del agronegocio, sin contemplar evaluaciones integrales de sustentabilidad a largo plazo.

Este modelo nos interpela: ¿Qué futuro queremos construir? Frente al avance del extractivismo y la intensificación productiva, ¿no es momento de replantear profundamente el modelo de desarrollo territorial?

02 LOS CERRITOS

Este territorio, hoy casi deshabitado, fue hogar de comunidades indígenas hace más de 5000 años. Su legado material —los Cerritos de Indios— evidencia una forma de gestión circular, metabólica y ecosistémica del territorio. A diferencia del modelo extractivo actual, estos montículos fueron construidos a partir de una gestión cuidadosa del entorno, donde naturaleza y cultura no aparecen como dominios separados, sino como fuerzas ensambladas en un continuo de transformación. No obstante, actualmente, este patrimonio se encuentra amenazado por el avance del agronegocio (Gazzán, Gianotti & Cancela Cereijo, 2024).

Conocer más sobre su contexto resulta fundamental para dimensionar tanto las amenazas que enfrenta, así como las oportunidades para su preservación y para replicar sus lógicas de gestión territorial en el presente.

02.1 Distribución territorial y contexto ecológico

Los cerritos fueron construidos por poblaciones que habitaron una extensa zona que abarca los departamentos de Rocha, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rivera, Tacuarembó y parte del sur de Brasil.

En Uruguay, la investigación arqueológica se ha concentrado principalmente en Rocha y Tacuarembó, donde se han identificado y relevado alrededor de 4.000 cerritos. Sin embargo, “el área aún no estudiada es mucho más grande”, advierte Camila Gianotti, arqueóloga del Centro Universitario Regional del Este (CURE), en una entrevista publicada por el portal SobreCiencia (2022).

En la zona de India Muerta, en el departamento de Rocha, se encuentra lo que podría considerarse el “foco original” de esta tradición constructiva, ya que allí se localizan los cerritos más grandes y antiguos de Argentina, Brasil y Uruguay, según Gianotti (2018).

En 2008, los Conjuntos de Cerritos de India Muerta fueron declarados Monumento Histórico Nacional por la resolución Nº 444/008 del Poder Ejecutivo, reconociéndose esta forma arqueológica como patrimonio cultural protegido del Estado uruguayo (Ministerio de Educación y Cultura, 2008).

Los cerritos están estrechamente vinculados a ecosistemas de gran biodiversidad como son los bañados permanentes, planicies inundables, ríos y lagunas, dado que “en estos sitios hay muchos animales, flora y agua, recursos naturales indispensables para la vida”, tal como señala Gianotti (2018). Aunque la mayoría se encuentra en tierras bajas, también es posible hallar cerritos en las sierras próximas.

02.2 Dimensión ecológica, social y constructiva de los cerritos

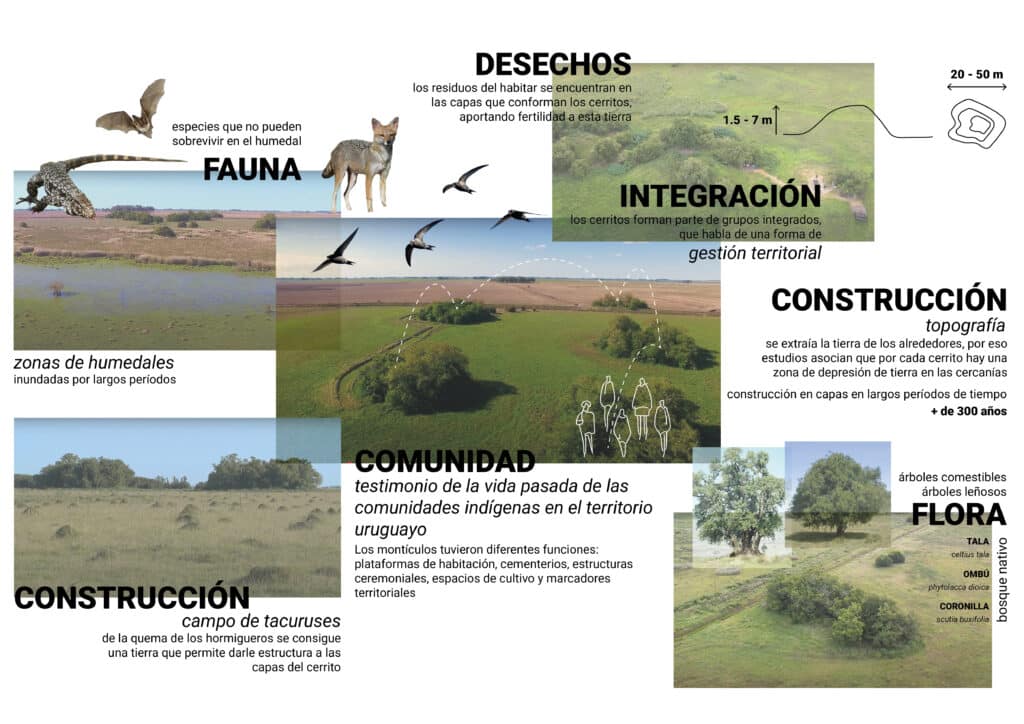

Los cerritos de indios, testimonio de la vida pasada de las comunidades indígenas en el territorio uruguayo, son transformaciones antrópicas e intencionales del paisaje y sus construcciones constituyen estrategias para habitar en los humedales y planicies bajas que, por largos períodos de tiempo, permanecen inundados.

Los indígenas modificaron y domesticaron el ambiente para generar las condiciones para sostener la vida. Tal como señala Del Puerto los cerritos son multifuncionales: plataformas de habitación (instalando la casa encima), cementerios (hace 1600 años se registra su uso como espacios funerarios), estructuras ceremoniales, espacios de cultivo y marcadores territoriales.

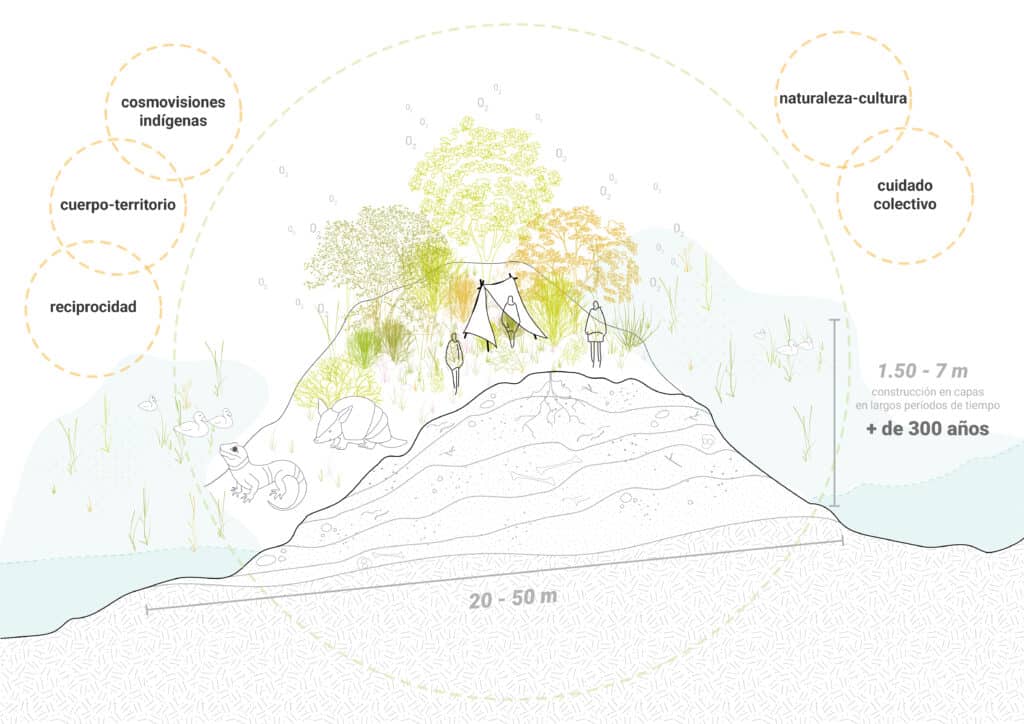

Los cerritos son montículos de tierra prehistóricos, cuyos tamaños varían significativamente. Según lo descrito por Camila Gianotti en el video Cerritos de indios / 1 / ¿Qué son?, alcanzan alturas de entre 1 y 7 metros y diámetros aproximados de 20 a 50 metros.

Para su construcción, los pueblos originarios extraían tierra de los alrededores, como se muestra en el video Laucha Prieto y los constructores de Cerritos de Indio en el Uruguay (Prieto, s.f.), lo que explica la frecuente presencia de depresiones o hoyos en el terreno junto a los cerritos.

Las excavaciones realizadas por equipos de antropólogos determinaron que estas estructuras fueron construidas mediante la acumulación de múltiples capas de tierra, una sobre otra, a lo largo de extensos períodos de tiempo.

Este proceso estuvo marcado por múltiples etapas a lo largo del tiempo. Como indica Del Puerto en el video Cerritos de indios / 4 / Suelos (Del Puerto, s.f.), estas estructuras atravesaron fases de construcción, uso, abandono, reocupación y remodelación durante cientos, e incluso miles, de años.

Para darles una estructura perdurable, los pueblos indígenas que habitaron los bañados de India Muerta utilizaban tierra quemada proveniente de hormigueros, según explica Gianotti (2018). Como relata la autora, los tacuruses —hormigueros gigantes comunes en la región— eran desarmados y luego quemados, generando un material resistente, similar al ladrillo, que se mezclaba con tierra del lugar para formar capas compactas que evitaban el desmoronamiento del cerrito.

Cabe destacar que entre las capas de tierra se han identificado desechos y restos orgánicos del habitar como semillas, restos de alimentos, como huesos, plantas carbonizadas. Esto genera que la tierra bajo los cerritos sea mucho más fértil y rica en comparación con los alrededores. Esto explica que, además de su función habitacional o ceremonial, los cerritos fueran utilizados como espacios de cultivo.

Esta tierra fértil hace que los cerritos sean atractores, tal como lo comenta Gianotti, para que varias especies de animales vivan allí, como ser morrocoyos, mulitas, tatús, lagartos, zorros, zorrillos. Los cerritos hoy son hogar para todas estas especies alrededor de los desiertos del arroz.

Investigaciones recientes han determinado que los bosques sobre los cerritos de indios constituyen forestaciones indígenas, distintas al resto de los bosques nativos del Uruguay. Según explica Laura del Puerto en un artículo publicado en la diaria, estos bosques comenzaron a estudiarse en 2016, al observarse que presentaban características únicas en comparación con otros bosques nativos del país (Lagos, 2023).

En los cerritos se encuentran especies arbóreas que no son nativas de las zonas cercanas, en las zonas bajas de humedales y pastizales, los bosques constituyen una singularidad. Estos bosques evidencian una intencionalidad productora de diversidad, combinando especies arbóreas singulares con un cierto objetivo. En los cerritos se encuentran especies leñosas y frondosas aportando sombra, o cuyos frutos son comestibles o cuyas hojas son medicinales.

Los cerritos no pueden analizarse de forma aislada, sino como parte de una comunidad. Siempre se presentan en grupos, lo que permite suponer que los pueblos originarios vivían en aldeas y compartían espacios comunes.

DIÁLOGOS ENTRE SABERES: COSMOVISIÓN INDÍGENA Y PENSAMIENTO CRÍTICO

Desde una perspectiva interdisciplinaria, estas investigaciones dialogan con lo planteado por Paulo Tavares en La ecología política de la selva, donde analiza cómo la “arquitectura del bosque amazónico” o “la naturaleza diseñada del bosque” —como él la denomina—, desarrollada por los pueblos indígenas, fomentaba una diversidad intencional y gestionada. Esta diversidad no era accidental, sino resultado de un conocimiento ecológico profundo, orientado a generar naturaleza, aportar riqueza y construir ecologías de vida.

Por otro lado, citando a la profesora Ana Durán, de la Maestría en Urbanismo Próximo, en su curso Amazonía Urbana compartió cómo los movimientos indígenas se desplazaban siguiendo los hilos de agua de América del Sur. En esos trayectos, los pueblos indígenas no solo se trasladaban, sino que llevaban consigo sus saberes y prácticas, con los cuales construían formas compartidas de gestión del paisaje. Esta gestión no es homogénea, sino situada: reconoce las singularidades de cada territorio y produce una naturaleza construida que, lejos de degradarla, genera más vida y más diversidad.

Los cerritos —construcciones y artificializaciones que fortalecen los ecosistemas y amplían la biodiversidad— nos remiten a cosmovisiones indígenas en las que cuerpo-territorio, naturaleza-cultura, no son dimensiones opuestas. Los binomios dicotómicos de la modernidad occidental no forman parte de estas cosmovisiones, que se organizan en torno a la reciprocidad, la continuidad entre seres y el cuidado colectivo.

Estos diálogos entre cosmovisiones indígenas y pensamiento crítico no solo permiten revalorizar formas ancestrales de habitar el territorio, sino también ampliar el horizonte de alternativas posibles frente a las lógicas extractivas actuales. Los cerritos, como huellas vivas de una ecología relacional, ofrecen claves para imaginar futuros sostenibles en los que el cuidado, la diversidad y la reciprocidad vuelvan a estar en el centro de nuestras formas de habitar.

02.3 Dimensión económica

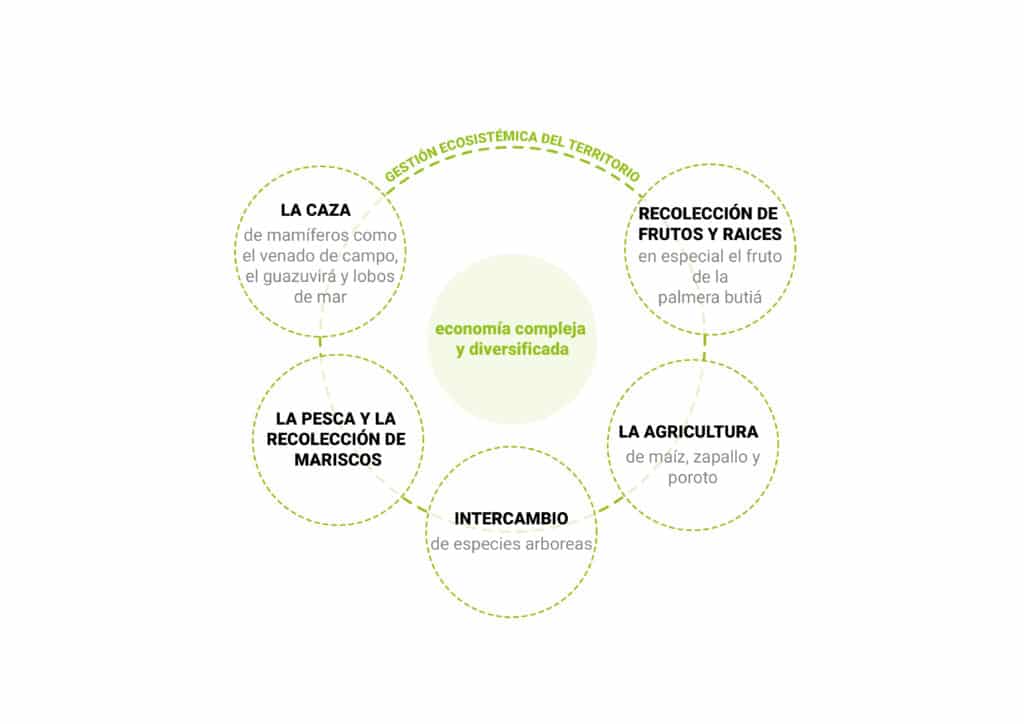

Las investigaciones arqueológicas recientes han permitido determinar que las comunidades constructoras de cerritos desarrollaban una economía compleja y diversificada, basada en la articulación de múltiples actividades productivas.

En la entrevista realizada en SobreCiencia, José López Mazz, profesor de Arqueología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UdelaR, comparte los aprendizajes obtenidos tras más de cuarenta años de análisis e investigaciones arqueológicas, que permiten evidenciar la complejidad de la estructura social y económica de estas comunidades.

Entre los hallazgos, se han encontrado vestigios que permiten determinar que se desarrollaban prácticas de caza de mamíferos como el venado de campo, el guazubirá. Es probable que los constructores de cerritos realizaran viajes ocasionales a la costa, dada la presencia de restos de fauna marina.

También se han encontrado evidencias de pesca y recolección de mariscos, lo que indica que estas prácticas formaban parte de la vida cotidiana.

Asimismo, como se analizó en el punto anterior, las especies arbóreas presentes en los cerritos —propias del Uruguay, pero no originarias de las zonas cercanas— sugieren la existencia de intercambios de especies entre regiones.

La agricultura era otra actividad desarrollada por los pueblos originarios que habitaron estas tierras. Se han identificado rastros de cultivos como maíz, zapallo y poroto. Además, se sabe que consumían diversos frutos y raíces, destacándose especialmente el fruto del butiá. Los palmares de butiá, ecosistemas singulares de este paisaje, proveen un fruto rico en proteínas, cuya inclusión en la dieta ha sido científicamente comprobada.

Esta combinación de prácticas —caza, pesca, recolección, agricultura e intercambio— revela una economía flexible y adaptativa, profundamente vinculada a las condiciones ambientales del entorno y a las necesidades de las comunidades que habitaron el territorio.

02.4 Gestión territorial ancestral

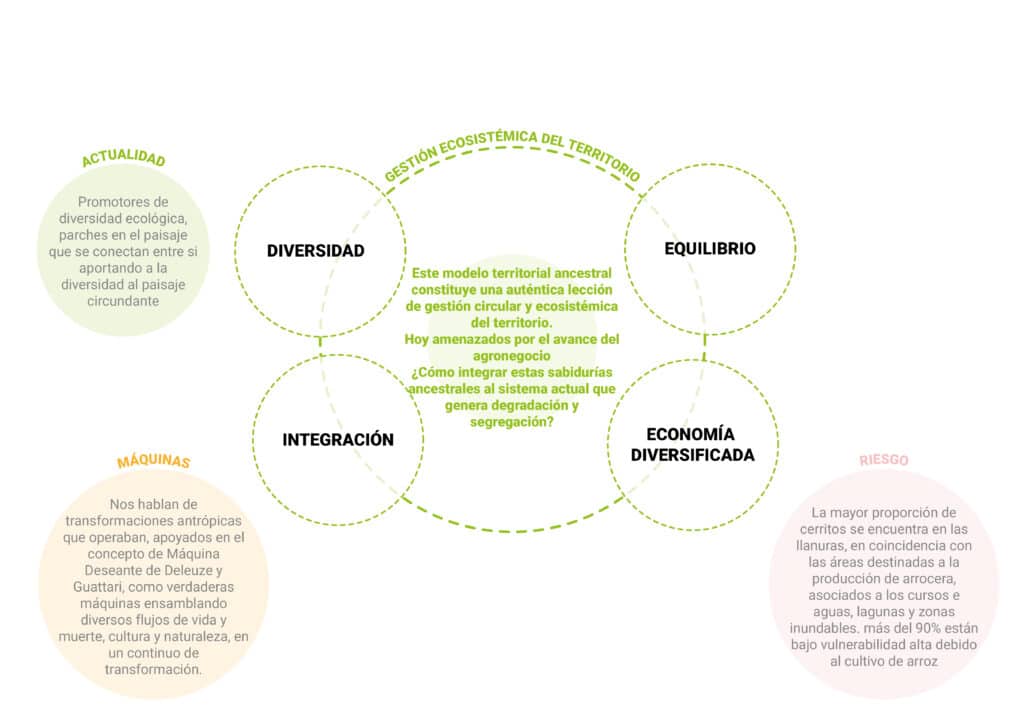

Este modelo de ocupación territorial ancestral constituye una auténtica lección de gestión ecosistémica y circular del territorio. En él se integraban diversidad, equilibrio y una economía diversificada.

Sin embargo, hoy estos cerritos están amenazados por el avance del agronegocio. La mayor proporción de cerritos se encuentra en las llanuras, en coincidencia con las áreas destinadas a la producción de arrocera, asociadas a los cursos de agua, lagunas y zonas inundables. En el artículo Evaluación de riesgo y vulnerabilidad de montículos indígenas en contextos de producción agropecuaria en la región de India Muerta, Uruguay, el artículo publicado por Nicolás Gazzán, Camila Gianotti y Cristina Cancela, del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay (LAPPU) del Centro Universitario Regional del Este (CURE) de la Universidad de la República, se sostiene que más del 90 % de los cerritos estudiados está bajo amenaza alta o crítica debido al cultivo de arroz, ya que el suelo es arado y nivelado para su posterior inundación. Este proceso genera profundas alteraciones e impactos en los cerritos (Lagos 2025).

Dentro de un paisaje hoy empobrecido por el monocultivo, los cerritos son promotores de una gran diversidad de flora y fauna, por lo que no son solo elementos del pasado, sino que sus aportes siguen vigentes hasta el día de hoy. Además, los cerritos funcionan en conjunto, ya que actúan como parches de paisaje, tal como los denominan las investigaciones del LAPPU. Estos parches se interconectan, formando redes ecológicas que contribuyen a la biodiversidad del entorno.

Estas transformaciones antrópicas nos hablan de una forma de habitar profundamente articulada con el entorno. Apoyándonos en el concepto de “máquina deseante” de Deleuze y Guattari, podemos interpretar los cerritos como verdaderas máquinas, que ensamblan flujos de vida y muerte, cultura y naturaleza, en un continuo proceso de transformación territorial.

¿Cómo integrar estas sabidurías ancestrales en un sistema actual que produce degradación y segregación?

03 MÁQUINAS METABÓLICAS

¿Cómo reconfigurar el modelo de producción arrocera, actualmente mecánico y lineal, hacia uno maquínico y metabólico capaz de articular diversidad ecológica, cultural y tecnológica en el territorio?

Este proyecto parte de una tensión real y localizada, donde se superponen dos formas de habitar un mismo territorio, por un lado, el modelo actual, extractivo, lineal y globalizado; por otro, el modelo ancestral, metabólico, circular y regenerativo.

Esta superposición alude, metafóricamente, a dos modos de apropiación, cuidado y transformación de un mismo espacio, aunque pertenezcan a temporalidades distintas. Se trata, en definitiva, de un ejercicio para pensar el territorio en dos tiempos y proyectar futuros posibles, apoyados en las enseñanzas y oportunidades de ambos modos. El objetivo es concebir un nuevo modelo capaz de metabolizar tanto el actual como el ancestral.

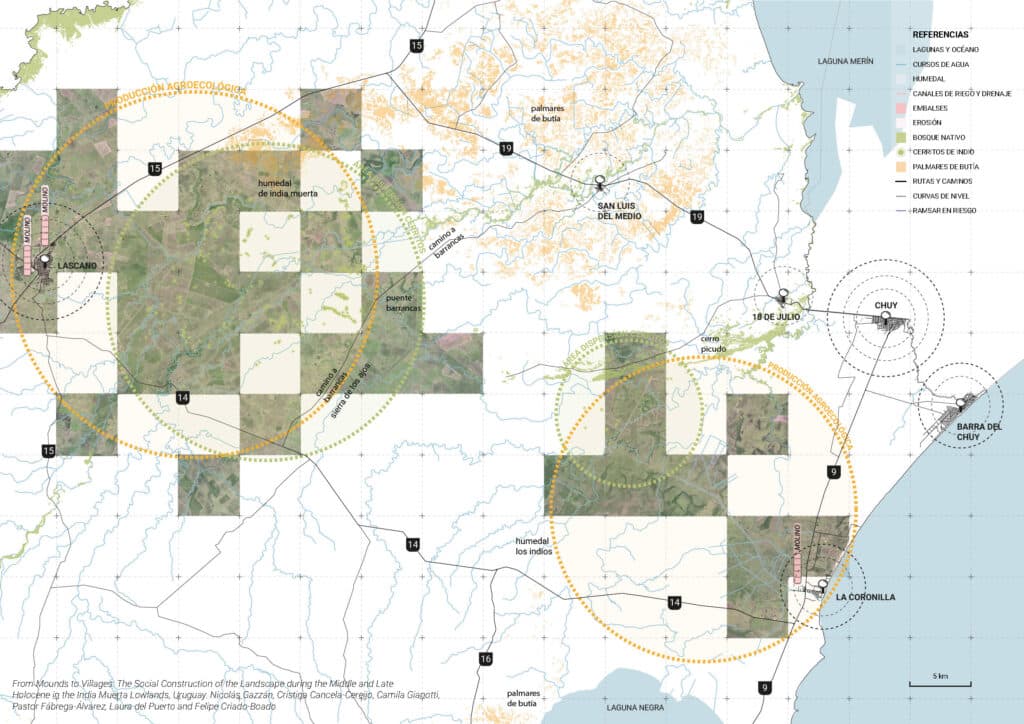

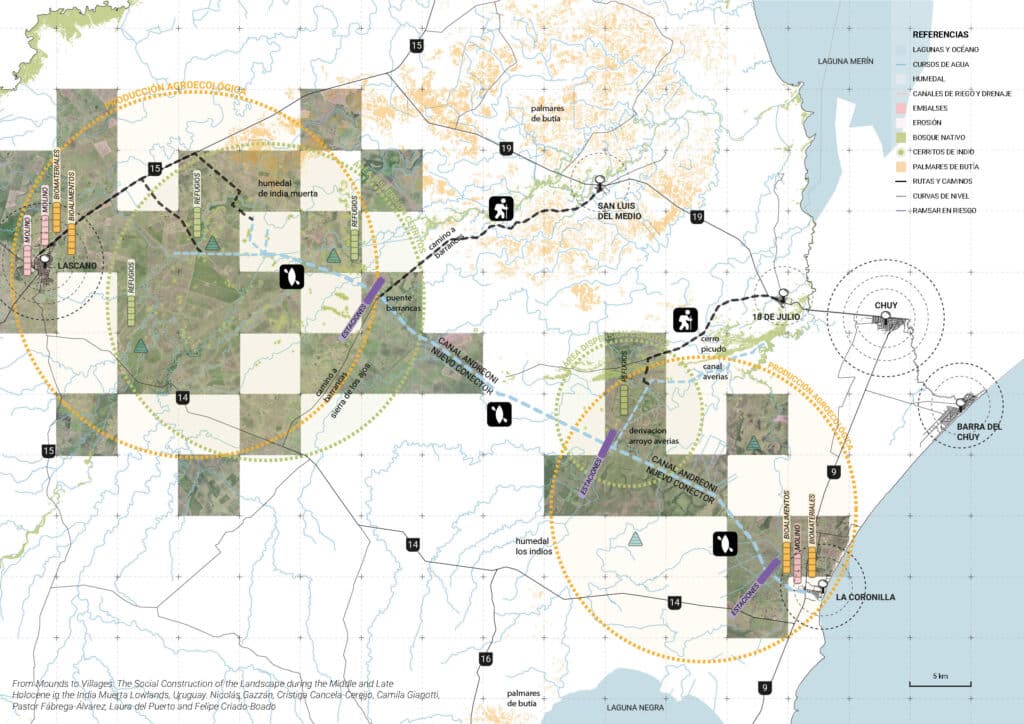

En los mapas, que se presentan a continuación, se observa el solapamiento geográfico de ambos modelos.

Reconocer este conflicto no es solo un acto arqueológico o ecológico, sino que constituye también una oportunidad de transformación. Implica recuperar el sentido metabólico del modelo ancestral para imaginar estrategias territoriales futuras, más resilientes, inclusivas y sostenibles.

Metabolizar el modelo de los cerritos no significa reproducir sus formas materiales, sino actualizar su lógica ecosistémica y territorial en clave contemporánea, aplicándola a nuevas formas de habitar que integren cultura, ecología y tecnología en equilibrio.

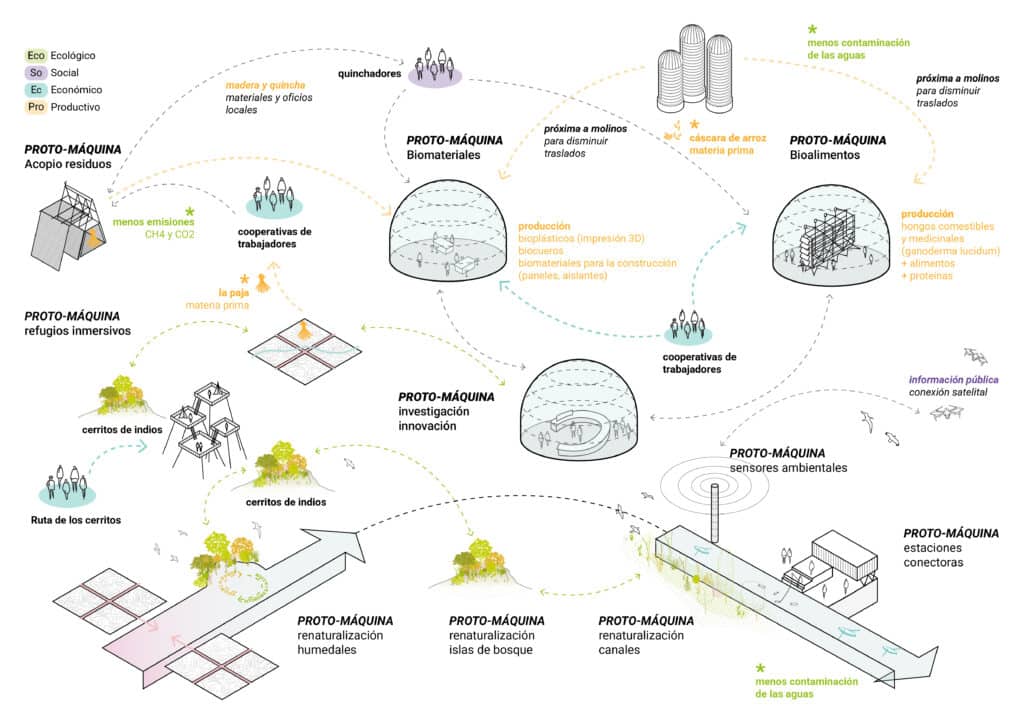

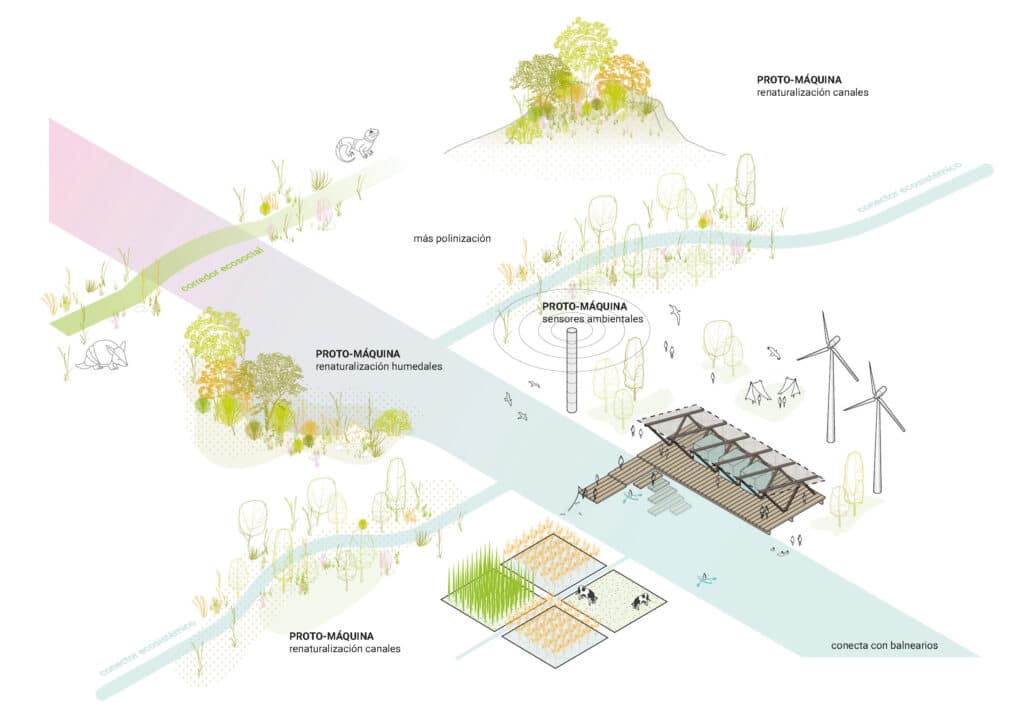

03.1 Red de dispositivos

El proyecto propone una red de dispositivos —proto-máquinas— diseñados para ensamblar e integrar culturas, saberes, energías, tecnologías y ecologías de vida, tanto humanas como no humanas. Su objetivo es contribuir a la reconfiguración del modelo actual de ocupación del territorio.

El prefijo proto- alude a lo “primero” o “primigenio”, es decir, aalgo preliminar o antecesor.

En este sentido, las proto-máquinas aluden a formas iniciales o experimentales de sistemas que podrían evolucionar o escalarse en el futuro. Al mismo tiempo remiten a formas primarias inspiradas en sistemas ancestrales, como los cerritos de indios, que actuaban como máquinas metabólicas en términos ecológicos, económicos y culturales.

Cada proto-máquina cumple una función específica dentro del sistema metabólico territorial, activando relaciones ecológicas, sociales, económicas y productivas, y proyectando paisajes vivos, resilientes y transformables. No operan de forma aislada, sino que despliegan su potencia en la interacción territorial.

Esta red de dispositivos activa un sistema metabólico territorial, que se estructura según la capacidad de transformación de cada proto-máquina y su contribución a la regeneración y resiliencia del territorio.

03.2 Sistema metabólico territorial

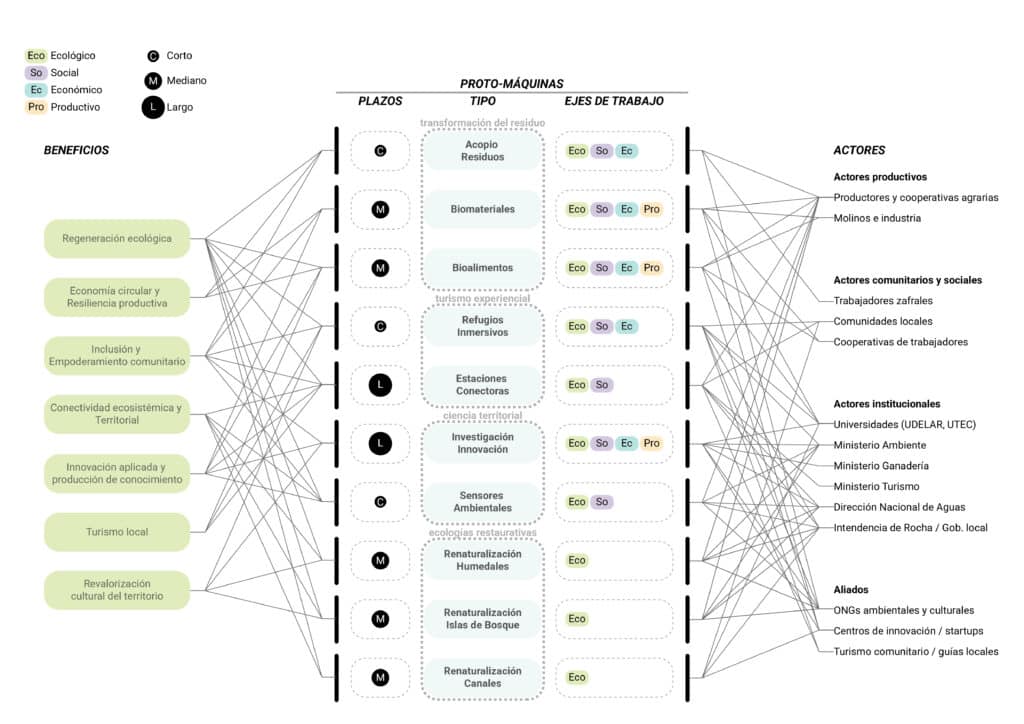

El sistema se compone de una serie de proto-máquinas, agrupadas según su capacidad transformativa y propositiva:

- TRANSFORMACIÓN DEL RESIDUO

Dispositivos orientados a convertir los desechos agrícolas del arroz en materia prima para procesos productivos circulares, generando bioalimentos y biomateriales inspirados en la lógica regenerativa de los cerritos.

Proto-máquinas: acopio de residuos, producción de bioalimentos, fabricación de biomateriales. - TURISMO EXPERIENCIAL

Espacios y recorridos que invitan a visitantes y comunidades locales a interactuar con el territorio mediante experiencias inmersivas que integren patrimonio cultural, saberes ancestrales, producción local y biodiversidad.

Proto-máquinas: refugios inmersivos, estaciones conectoras. - CIENCIA TERRITORIAL

Laboratorios abiertos y estaciones de monitoreo que promueven el estudio participativo de los ecosistemas, articulando ciencia académica y saberes locales para generar conocimiento para la gestión sostenible del territorio.

Proto-máquinas: laboratorios de investigación e innovación, sensores ambientales. - ECOLOGÍAS TRANSFORMATIVAS

Intervenciones orientadas a restaurar y diversificar hábitats, combinando prácticas agroecológicas, forestación con especies nativas y regeneración de humedales y canales, con el fin de crear paisajes vivos, resilientes y conectados en red.

Proto-máquinas: renaturalización de humedales, renaturalización de islas de bosque, renaturalización de canales.

Estas proto-máquinas se articulan en torno a cuatro ejes, lo ecológico, lo social, lo económico y lo productivo.

Cada una puede implementarse en distintos plazos —corto, mediano o largo— según el nivel de complejidad de su puesta en marcha. Además, poseen la capacidad de interactuar con diferentes actores territoriales y de ellas se derivan beneficios como:

- Regeneración ecológica

- Resiliencia productiva y economía circular

- Inclusión y empoderamiento comunitario

- Conectividad ecológica y territorial

- Innovación aplicada y producción de conocimiento

- Turismo local sostenible

- Revalorización cultural del territorio

En conjunto, estas proto-máquinas conforman un sistema metabólico territorial que articula los ejes ecológico, social, económico y productivo. Este sistema habilita la transición del modelo lineal y extractivo actual hacia uno de ocupación más resiliente, inclusivo y regenerativo, capaz de construir un futuro próximo más justo y sostenible.

03.3 Proto-máquinas y sus interacciones

A continuación, se presentan de manera sintética las proto-máquinas correspondientes a cada categoría del sistema metabólico territorial. Cada una de ellas cumple funciones específicas, pero al mismo tiempo se integran en una red de interacciones dinámicas. El diagrama que se presenta a continuación ilustra algunas de estas relaciones, que no solo optimizan el uso de recursos, sino que también favorecen la generación de nuevas sinergias, aprendizajes compartidos y procesos de experimentación. De este modo, se configura un sistema abierto, adaptable y en permanente evolución.

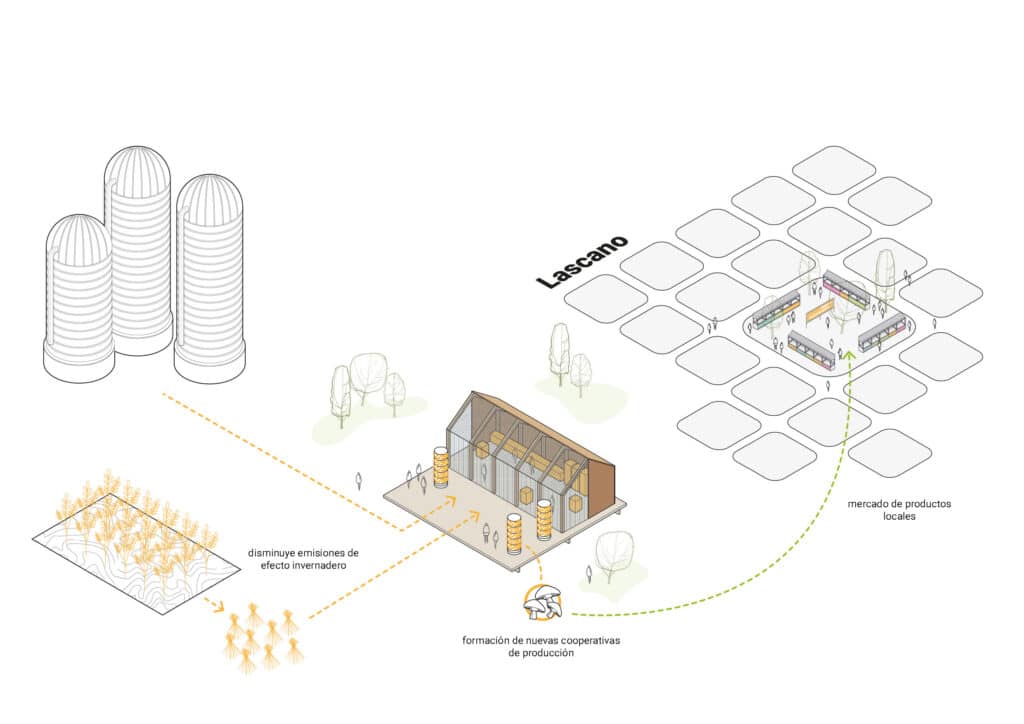

TRANSFORMACIÓN DEL RESIDUO

Proto-máquina de residuos:

Recolecta uno de los principales desechos de la producción arrocera: la paja del arroz. Con ello se reducen las emisiones de CH₄ (metano) y CO₂ (dióxido de carbono) que se generarían si este material permaneciera en el campo o fuera quemado para su eliminación.

Favorece la conformación de pequeñas cooperativas de trabajadores.

Proto-máquina biomateriales:

Metaboliza los residuos generados en la producción de arroz —tanto los recogidos por la proto-máquina de residuos como la cáscara resultante del procesamiento industrial del arroz en los molinos— para generar productos como bioplásticos, biocueros, biotextiles y biomateriales aptos para impresión 3D.

Esta producción fomenta la creación de pequeñas cooperativas de trabajadores e impulsa economías locales basadas en la innovación y la sostenibilidad.

Proto-máquina biomalimentos:

Metaboliza los mismos residuos —paja y cáscara de arroz— para obtener nuevas fuentes de proteína y alimentos, ampliando la diversidad productiva del territorio. Entre los productos potenciales se incluyen hongos comestibles y medicinales, como Ganoderma lucidum.

Además, al evitar que estos desechos lleguen a los cursos de agua, esta transformación contribuye a mitigar la contaminación hídrica.

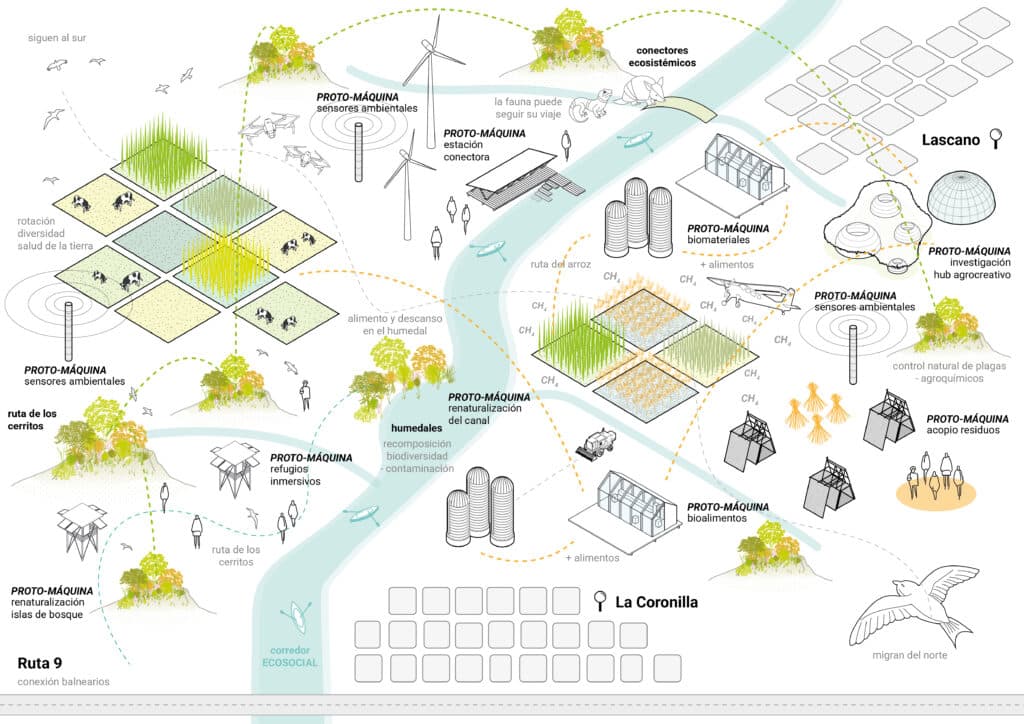

TURISMO EXPERIENCIAL

Proto-máquina refugios inmersivos:

Ofrece experiencias de habitar en los cerritos, fortaleciendo el vínculo con el territorio y su biodiversidad. Integra circuitos como la Ruta del Arroz, Ruta de los Cerritos o la Ruta del Butiá. Estos refugios invitan a interactuar con la flora y fauna de los humedales, potenciando un turismo responsable que combina recreación y educación.

También promueven el conocimiento de la historia y de las prácticas ancestrales de gestión del territorio. De este modo fortalecen el sentido de identidad cultural y el respeto por el patrimonio.

Proto-máquina estaciones conectoras:

Facilita el acceso a territorios de difícil ingreso, donde las rutas existentes atraviesan, en muchos casos, predios privados. Actualmente, el ingreso a estos paisajes naturales y culturales depende casi exclusivamente de vehículos particulares, lo que limita su disfrute y genera desigualdad.

Esta proto-máquina propone utilizar el agua de los canales como vía de transporte. De este modo, el trayecto se transforma en una experiencia inmersiva que conecta puntos clave del territorio y ofrece nuevas formas de interacción con el paisaje.

CIENCIA TERRITORIAL

Proto-máquina laboratorios de investigación e innovación:

Brinda apoyo transversal a toda la red de proto-máquinas, articulando investigación académica e innovación con saberes locales. Su objetivo es impulsar prácticas agroecológicas y modelos de circularidad productiva. De este modo, genera conocimiento aplicado que fortalece la sostenibilidad territorial y retroalimenta las demás proto-máquinas.

Proto-máquina sensores ambientales:

Incorpora tecnologías de monitoreo en el paisaje para registrar parámetros clave como la calidad del agua y del suelo, así como indicadores de biodiversidad. La información recolectada es pública y abierta, lo que favorece la transparencia en la gestión territorial, el acceso al conocimiento y la toma de decisiones colectivas orientadas al cuidado del territorio.

ECOLOGÍAS TRANSFORMATIVAS

Proto-máquina renaturalización de humedales:

Contribuye a reducir la contaminación del agua mediante estrategias de fitorremediación e impulsa la restauración ambiental de los humedales. La intervención restituye funciones ecosistémicas y proporciona hábitat a las especies que dependen de estos ecosistemas.

Proto-máquina renaturalización de islas de bosque:

Crea y consolida “parches” territoriales de biodiversidad, contribuyendo a restaurar la conectividad ecológica y a ofrecer refugio a especies nativas. Estas islas funcionan como nodos en una red que incrementa la resiliencia del paisaje.

Proto-máquina renaturalización de canales:

Contribuye a la restauración ecológica de las áreas adyacentes a los canales de riego y drenaje, actualmente degradadas por prácticas agrícolas intensivas. La intervención incorpora vegetación nativa para estabilizar los suelos, filtrar contaminantes y mejorar la calidad del agua. De este modo, se recuperan funciones ecosistémicas clave y se refuerza la conectividad con humedales e islas de bosque.

Esta lista no pretende ser taxonómica, sino que permanece abierta a posibles incorporaciones o transformaciones que surjan del diálogo con actores diversos, de la implementación de las proto-máquinas o de las nuevas relaciones que estas generen.

De este modo, la red de proto-máquinas comienza a interactuar con el territorio, estableciendo vínculos entre lo humano, lo no humano y lo tecnológico, y estimulando la emergencia de nuevas formas de habitar y relacionarse.

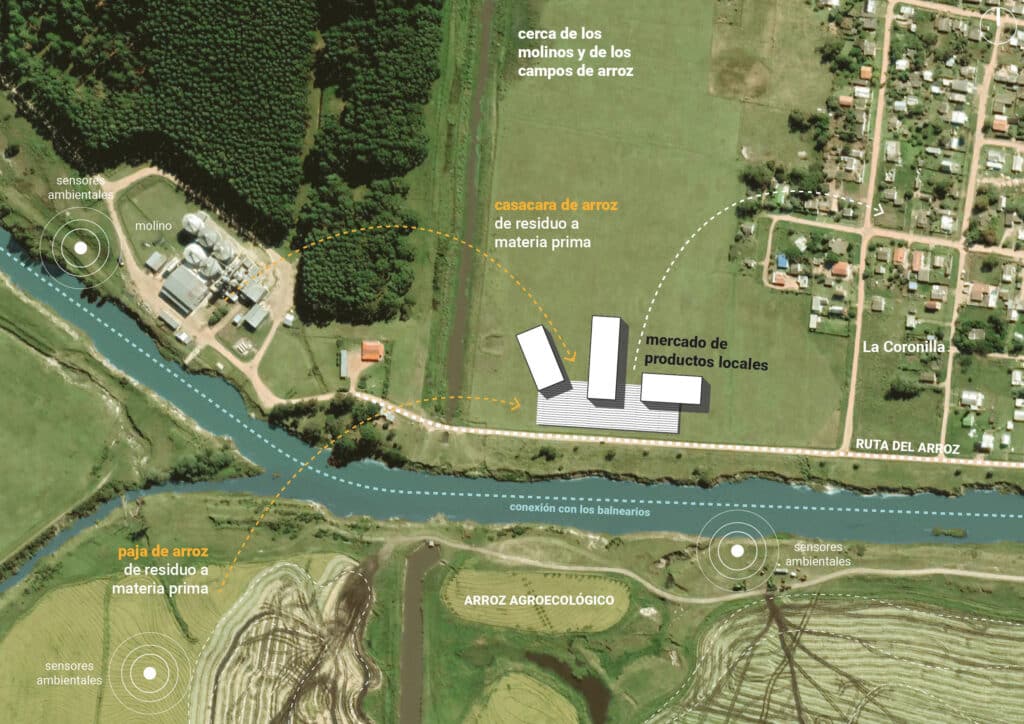

03.4 Área de intervención

El área de intervención se localiza en los humedales de India Muerta, en el departamento de Rocha, y está delimitada por el polígono definido por las rutas 14, 15, 19 y 9. Este territorio articula áreas productivas del arroz, la presencia de cerritos de indios y humedales Ramsar actualmente en riesgo.

En este territorio se busca estimular una producción agroecológica con fuerte anclaje local, sustentada en la infraestructura y la organización comunitaria de los pueblos de Lascano y La Coronilla. Lascano se relaciona principalmente con la producción arrocera, mientras que La Coronilla, aunque también vinculada al arroz, mantiene una conexión más estrecha con los balnearios oceánicos.

Como estrategia de remediación ecológica y política, se propone vincular ambos pueblos mediante la revalorización del canal Andreoni, usando el agua como vía de conexión y retomando prácticas de movilidad empleadas por los pueblos originarios. Esta acción facilita el acceso a estos territorios y ofrece experiencias que acercan a su riqueza ecológica e histórica.

En el área se identifican nodos relevantes, entendidos como puntos estratégicos, y oportunidades para ubicar proto-máquinas, activando así la red propuesta.

La propuesta plantea una serie de ficciones proyectuales que integran dos formas de habitar el territorio, no como opuestos, sino como capas que se reconfiguran para combinarse y nutrirse mutuamente con nueva información.

04 Ficciones

Las siguientes ficciones no constituyen un catálogo cerrado, sino abrir el imaginario proyectual en torno a posibles dispositivos proto-máquinas capaces de activar transformaciones en el territorio. Cada proto-máquina se plantea como un ejercicio especulativo que articula saberes locales, innovación tecnológica y estrategias de bajo impacto, respondiendo a desafíos específicos y proponiendo nuevas formas de relación entre lo humano, lo no humano y lo tecnológico.

Lejos de constituir un listado taxativo, estas ficciones son puntos de partida abiertos, capaces de mutar, combinarse y adaptarse en función del diálogo con la comunidad y la práctica en el terreno.

04.1 PROTO-MÁQUINA BIOALIMENTOS

Esta proto-máquina, vinculada a los molinos y a la producción agroecológica del arroz, propone un nuevo ecosistema productivo basado en el intercambio y la regeneración de valor.

Su objetivo es generar bioalimentos a escala territorial a partir de residuos agrícolas del arroz, transformándolos en materia prima destinada a la producción de hongos comestibles y medicinales.

Diversas investigaciones (Postemsky et al., 2014) demuestran que la paja y la cáscara de arroz pueden convertirse en un sustrato ideal para cultivar el hongo medicinal Ganoderma lucidum. Este proceso no solo aprovecha un residuo abundante —evitando su quema o degradación y, con ello, la emisión de gases de efecto invernadero como el metano—, sino que también genera un alimento de alto valor. Además, el material que queda tras la cosecha conserva enzimas de interés industrial, abriendo nuevas posibilidades de uso y rentabilidad.

La proto-máquina impulsa procesos biotecnológicos que, además de prevenir la disposición inadecuada de desechos, producen alimentos que fortalecen la economía circular y generan oportunidades para el desarrollo de cooperativas locales.

Así, la proto-máquina bioalimentos conecta innovación científica y saberes territoriales, diversifica la matriz productiva, reduce los impactos ambientales y genera nuevas redes de valor.

Sobre un posible anclaje territorial

Una ubicación estratégica sería en La Coronilla, al oeste de la ruta 9, próxima a uno de los molinos de procesamiento de arroz (Agridiamond). Desde allí podría articularse con las rutas del arroz agroecológico y abrir nuevos mercados para la venta de estos productos.

Sobre la estrategia material

El proyecto plantea trabajar con materiales disponibles en la localidad o en sus cercanías, asegurando la participación de mano de obra local capacitada para su construcción. El uso de madera y su prefabricación surge como una estrategia material viable, que facilita la escalabilidad, el transporte y el montaje de estas proto-máquinas.

Dentro del entramado general, la proto-máquina bioalimentos no actúa de forma aislada, sino que se enlaza con las demás proto-máquinas. Transforma residuos en recursos, incorpora saberes científicos y comunitarios, impulsa la creación de cooperativas de producción, estimula prácticas de turismo responsable vinculadas a la producción local y contribuye a la regeneración de los ecosistemas. De este modo, activa simultáneamente los cuatro ejes del sistema metabólico territorial —ecológico, social, económico y productivo— y demuestra que la regeneración puede ser, a la vez, una estrategia de desarrollo integral y de cuidado del territorio.

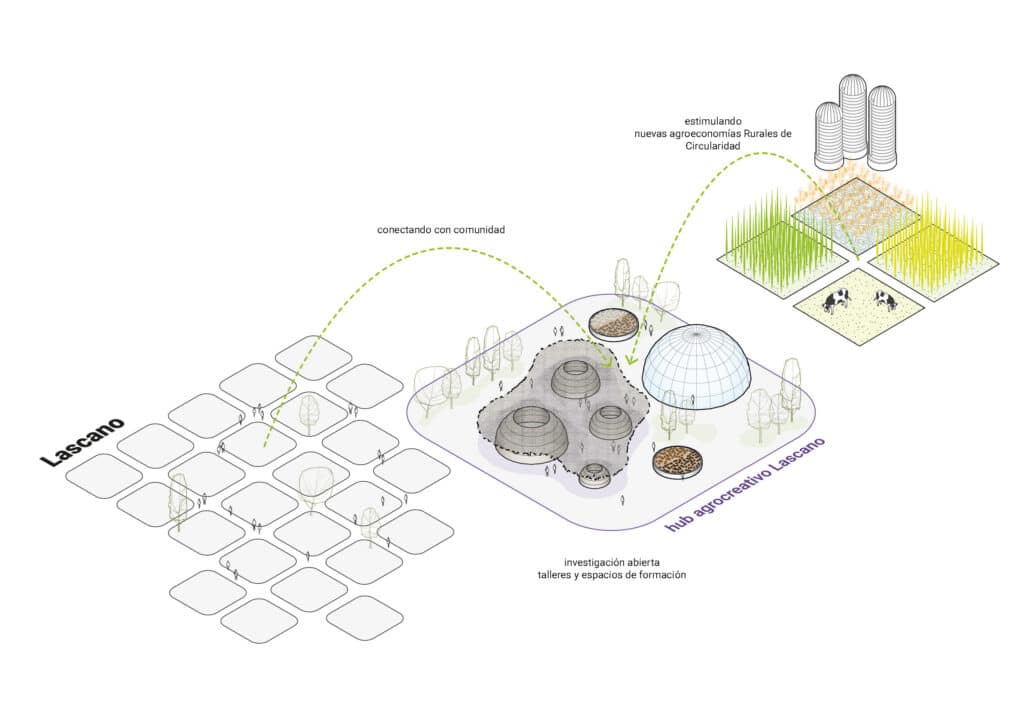

04.2 PROTO-MÁQUINA LABORATORIO DE INVESTIGACION E INNOVACION

Espacio de encuentro, colaboración e investigación entre agricultores, diseñadores, científicos y emprendedores locales. Integra la biotecnología con los saberes tradicionales en la búsqueda de soluciones productivas más ecológicas, estimulando nuevas agroecologías rurales basadas en la circularidad.

Este laboratorio se concibe como un espacio de innovación abierta y de bio-investigación vinculado a la comunidad, donde se desarrollan talleres y espacios de formación que potencien la transferencia de conocimientos y la co-creación de proyectos.

Sobre un posible anclaje territorial

Una ubicación estratégica sería en Lascano, uno de los principales pueblos arroceros del este del departamento de Rocha, articulando con las dinámicas productivas existentes y potenciando redes locales.

Sobre la estrategia material

Se prioriza el uso de materiales locales como la quincha y la madera, revalorizando los saberes de artesanos que dominan estas técnicas. Potenciar esta artesanía no solo favorece el uso de recursos del territorio, sino también la preservación y transmisión de conocimientos tradicionales, contribuyendo al cuidado del campo como espacio de identidad.

Asimismo, se plantea incorporar materiales innovadores derivados de la propia investigación del laboratorio, como mezclas para impresión 3D a base de tierra, paja y cáscara de arroz, siguiendo experiencias de referencia como el prototipo GAIA, desarrollado por WASP y Ricehouse en Italia (Arquitectura Sostenible, 2024), que demuestran el potencial de combinar residuos agrícolas y tecnologías emergentes para lograr construcciones de bajo impacto ambiental y alto rendimiento bioclimático.

Aporta apoyo transversal a toda la red de proto-máquinas, articulando investigación e innovación con saberes locales. Su objetivo es impulsar prácticas agroecológicas y modelos de circularidad productiva, generando conocimiento aplicado que fortalezca la sostenibilidad territorial y retroalimente las demás proto-máquinas. De este modo, incide simultáneamente en los cuatro ejes del sistema metabólico territorial —ecológico, social, económico y productivo—, potenciando su impacto y alcance.

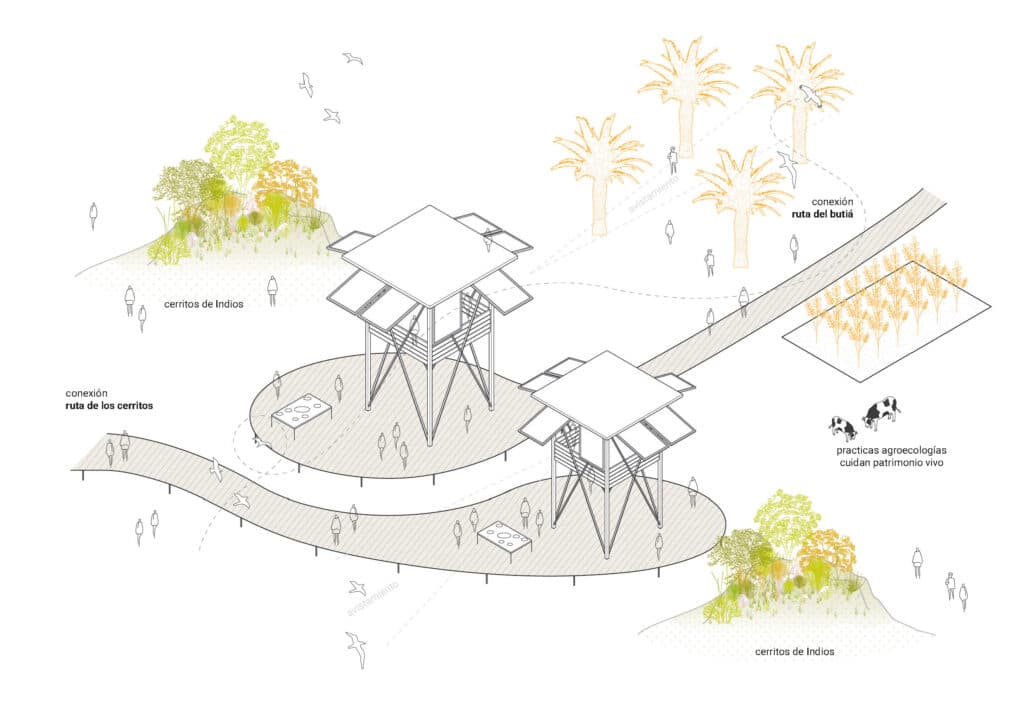

04.3 PROTO-MÁQUINA REFUGIOS INMERSIVOS

Ofrece experiencias inmersivas tanto para turistas como para investigadores, que invitan a habitar, conocer y cuidar estos paisajes y su historia. Propone la creación de una Ruta de los Cerritos que ponga en valor este patrimonio vivo heredado de nuestros ancestros, articulada con la Ruta del Arroz y la Ruta del Butiá.

Estos refugios brindan espacios de sombra y abrigo, habilitando actividades como el avistamiento de aves, la observación de flora y fauna, y el desarrollo de programas educativos y culturales que fomenten el turismo responsable y el conocimiento científico. Asimismo, estimulan prácticas productivas agroecológicas en articulación con las proto-máquinas de sensores ambientales y de biodiversidad.

Sobre un posible anclaje territorial

Una ubicación estratégica sería junto al conjunto de cerritos de García Ricci —declarado patrimonio histórico nacional—, próximo a áreas de producción de arroz, integrando así patrimonio cultural y producción sustentable.

Sobre la estrategia materia

Se plantea la prefabricación en madera, lo que facilita el transporte y montaje en zonas remotas, permitiendo la replicabilidad y escalabilidad de los refugios. Además, se integrarán tejidos y biomateriales derivados del arroz —como los desarrollados por la proto-máquina de biomateriales— para reforzar el vínculo entre innovación y recursos locales.

Esta proto-máquina de refugios inmersivos se enlaza con otras para fortalecer el vínculo comunitario con el territorio, diversificar la oferta turística y generar oportunidades económicas que acompañen la regeneración ambiental. De este modo, activa tres ejes del sistema metabólico territorial —ecológico, social y económico—, demostrando que el cuidado del territorio puede ir de la mano de su desarrollo cultural y económico.

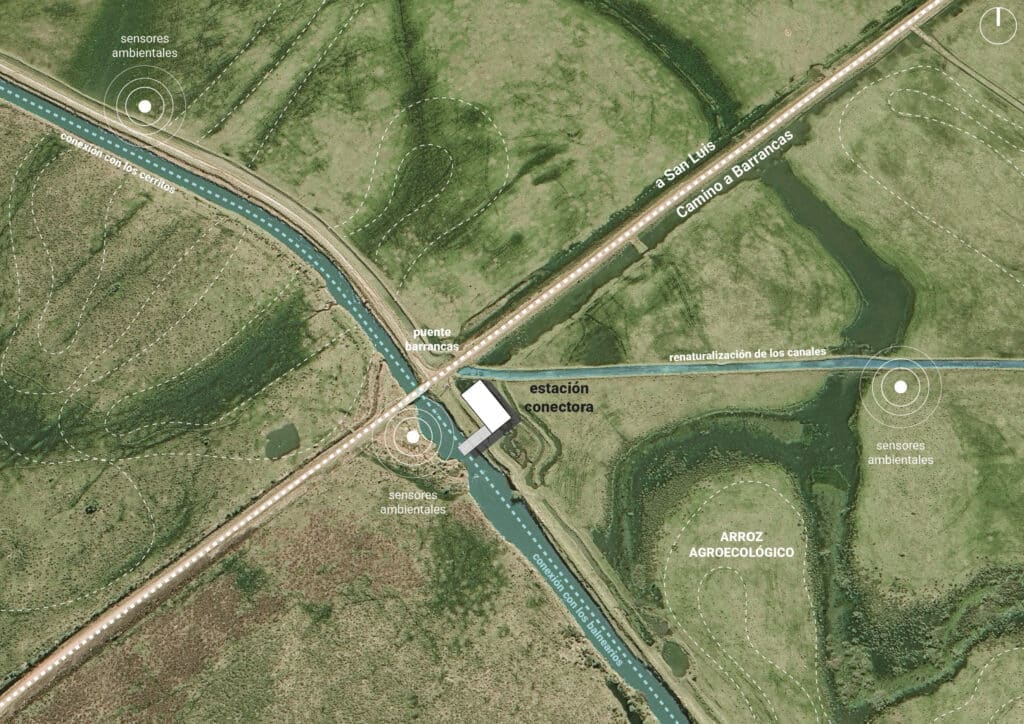

04.4 PROTO-MÁQUINA ESTACIONES CONECTORAS

Facilita el acceso a los ecosistemas singulares de humedales y bañados, generalmente de difícil ingreso por encontrarse en predios privados. Propone nuevos usos para las infraestructuras públicas existentes —como los canales de riego y drenaje, que conducen agua pública a través de tierras privadas— transformándolas en recorridos navegables que permitan descubrir estos paisajes desde una perspectiva inédita.

Esta apertura es clave para impulsar transformaciones urgentes: habilita el monitoreo ecosistémico, la investigación científica y la conexión directa con estos territorios, fomentando su cuidado. Además, potencia las proto-máquinas de renaturalización y las de sensores, mediante intervenciones en este canal singular, generando experiencias multiespecie que integran lo humano, lo no humano y lo tecnológico.

Sobre un posible anclaje territorial

Una ubicación estratégica se encuentra en el punto de encuentro del canal Andreoni con el camino Barradas, un verdadero baricentro de la región. En sus alrededores conviven conjuntos de cerritos, zonas productivas arroceras y áreas de humedales Ramsar, lo que lo convierte en un nodo clave para articular producción agroecológica, conservación y acceso público responsable.

Sobre la estrategia material

Se emplea la madera como material principal, siguiendo la estrategia constructiva común a todas las proto-máquinas. En este caso, la estructura adopta la forma de una plataforma-muelle adaptable a las variaciones del nivel del agua, garantizando funcionalidad, durabilidad y bajo impacto ambiental.

La proto-máquina estaciones conectoras enlaza accesibilidad, investigación y regeneración, activando dos ejes del sistema metabólico territorial —ecológico y social—, y demuestra que un acceso responsable puede convertirse en una herramienta poderosa para proteger y comprender los ecosistemas.

04 CONCLUSIÓN

El trabajo desarrollado permitió conceptualizar y proyectar un sistema metabólico territorial conformado por una red de proto-máquinas que facilitan la transición del modelo arrocero actual —lineal y extractivo— hacia un modelo territorial metabólico, circular y regenerativo.

Estas proto-máquinas no son objetos aislados, sino nodos interconectados en el sistema territorial, capaces de articular innovación tecnológica, saberes locales y gestión comunitaria para activar simultáneamente los ejes ecológico, social, económico y productivo.

Un aprendizaje clave es que metabolizar los cerritos no significa reproducirlos formalmente, sino traducir su lógica ecosistémica y territorial a prácticas contemporáneas que integren biodiversidad, cultura y producción en equilibrio. Recuperar este principio ancestral de gestión del territorio no solo supone cuidar el patrimonio histórico, sino también aprender de su capacidad de generar resiliencia y de producir valor ecológico, cultural y económico de manera integrada.

El modelo propuesto es escalable y adaptable, lo que abre la posibilidad de replicar estas experiencias en otros territorios, más allá de Rocha, que enfrentan tensiones similares entre producción intensiva y conservación. De este modo, aporta a la conformación de redes de regeneración territorial que se despliegan en distintas escalas.

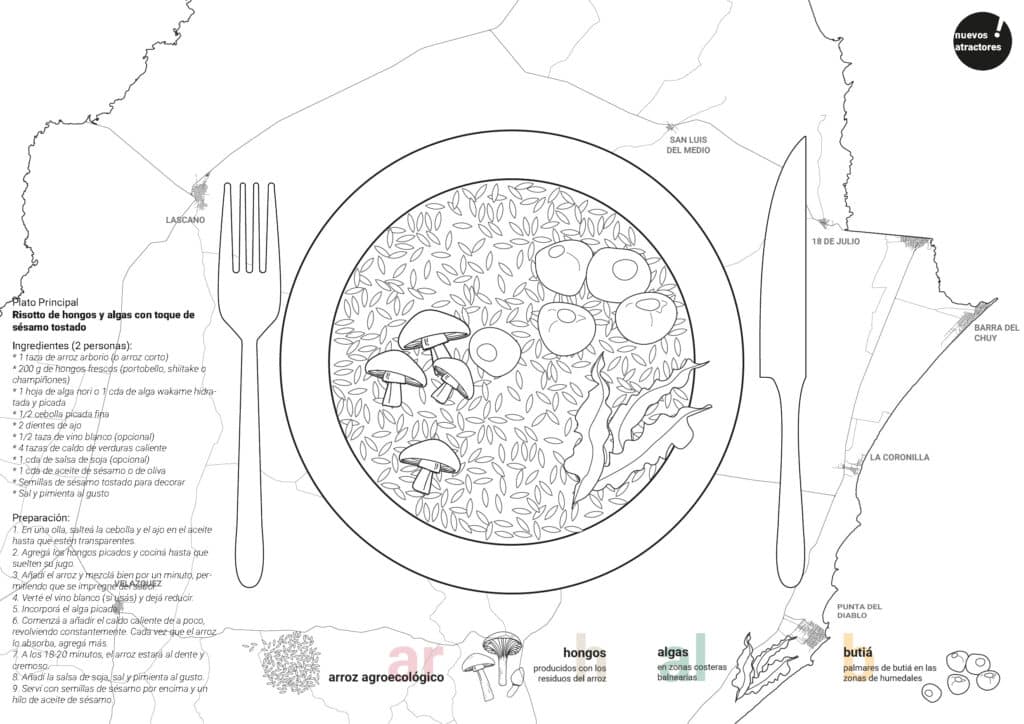

4.1 Un nuevo plato de Rocha

Esta máquina metabólica territorial conecta Rocha con otras localidades y ecosistemas, proyectando un territorio que vaya más allá del arroz. Estos ecosistemas aportan nuevos ingredientes —los hongos de las proto-máquinas de bioalimentos, las algas de los balnearios oceánicos, los butiá de los palmares y otros posibles—. Metafóricamente, nos invitan a cocinar un plato distinto: un arroz que se mezcla con sabores, texturas y saberes diversos, dando forma a un nuevo plato de Rocha y, con él, a un nuevo territorio.

Ese plato de Rocha se convierte en un nuevo atractor: más soberano, más sustentable, más diverso y ecológico. Máquinas metabólicas más allá del arroz para reimaginar el territorio, enlazando la memoria ancestral con la innovación contemporánea y abriendo el imaginario hacia futuros posibles y diversos.