El drama socioambiental de la explotación de sal gema en Maceió y la reimaginación de este territorio

Resumen

Este trabajo analiza el colapso geotécnico y socioambiental causado por la minería de sal-gema en Maceió, Brasil. A partir de datos técnicos, mapas producidos por la autora y relatos comunitarios, propone una lectura crítica del territorio y un ejercicio de reimaginación urbana que busca transformar un desastre en oportunidad.

Índice

- Introducción – Maceió, tierra que cubre el alagadizo

- Capítulo 1 – Desde el punto de vista de la Ingeniería Productiva

- Capítulo 2 – Desde el punto de vista de los Impactos Territoriales

- Capítulo 3 – Desde el punto de vista de las Consecuencias Sociales

- Capítulo 4 – Desde el punto de vista de la Situación Actual

- Capítulo 5 – Reimaginar el Territorio

- Cartografías del Silencio

Introducción

Maceió, capital del estado de Alagoas, es una ciudad-restinga ubicada entre el Atlántico y la Laguna Mundaú. Su relación con el agua marcó su historia, su urbanización y sus paisajes. Sin embargo, desde 1975, el subsuelo de la ciudad fue explotado silenciosamente por la minería de sal-gema, actividad que se expandió sin control ni evaluación de riesgos.

En 2018, un evento sísmico reveló las fallas ocultas: subsidencia del suelo, grietas en calles y viviendas, evacuación de barrios históricos y amenazas a la Laguna Mundaú. Lo que alguna vez fue símbolo de progreso se transformó en uno de los mayores desastres urbanos en curso del mundo.

Capítulo 1 – Desde el punto de vista de la Ingeniería Productiva

La explotación de sal-gema (halita, NaCl) es una actividad con relevancia global y fuerte conexión con los procesos de industrialización de las ciudades portuarias, como Maceió. Este capítulo profundiza en el funcionamiento de esta actividad, su inserción en cadenas productivas estratégicas y los riesgos técnicos asociados a su manejo inadecuado, con foco en el contexto local.

1.1 La minería de sal-gema en el contexto global

La sal-gema es un mineral esencial para la producción de cloro, soda cáustica, PVC y otros derivados químicos, ampliamente utilizados en sectores como:

- Tratamiento y potabilización de agua;

- Producción de plásticos, papel y textiles;

- Procesos industriales, farmacéuticos y alimentarios.

A nivel global, los países con mayor producción de sal-gema —como Estados Unidos, China, Alemania, Canadá y Brasil— han desarrollado protocolos estrictos de seguridad geotécnica y ambiental, regulando desde la exploración hasta el cierre de las cavidades subterráneas. Sin embargo, en muchos contextos, especialmente en áreas urbanas densamente ocupadas, los riesgos asociados a la subsidencia y a la inestabilidad del suelo se amplifican cuando estos protocolos no se cumplen de manera rigurosa.

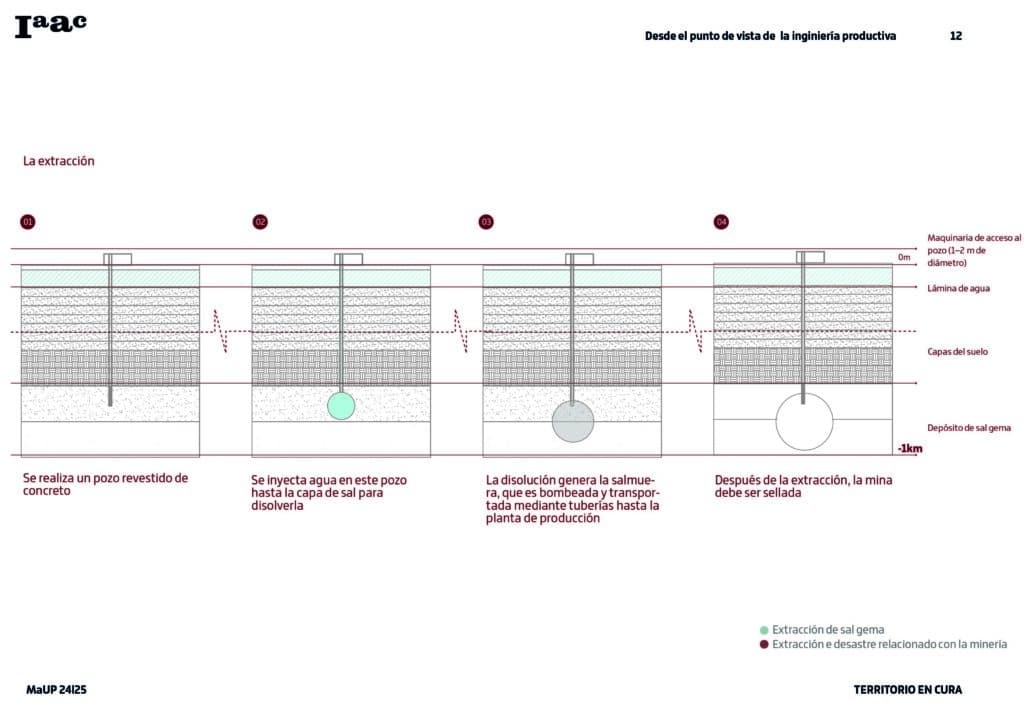

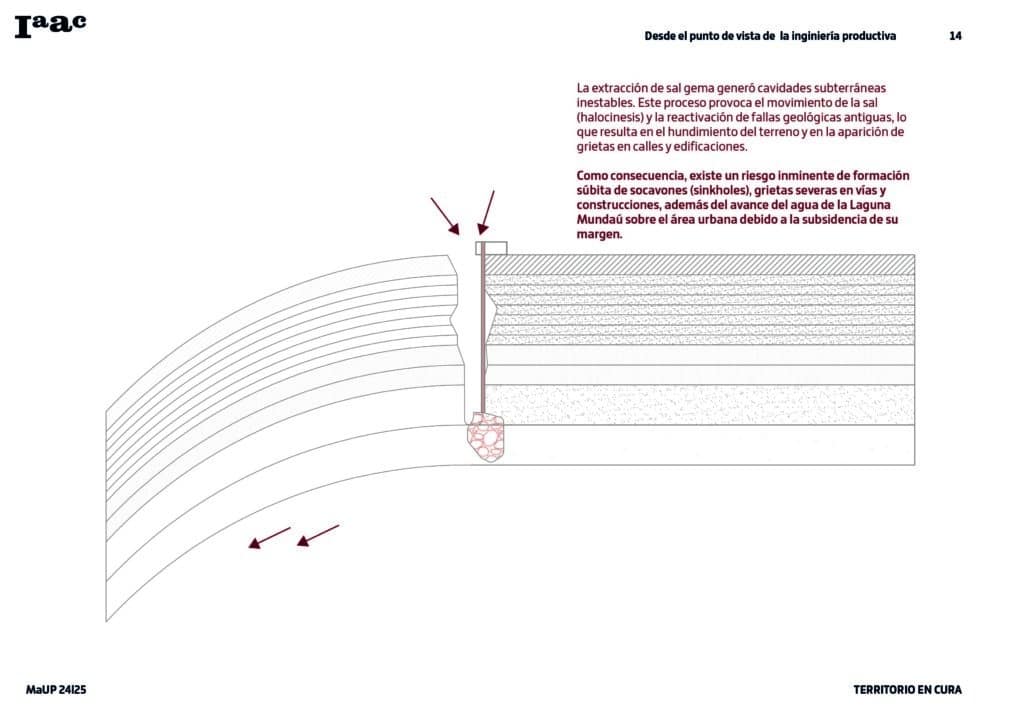

1.2 Proceso de disolución hidráulica

La explotación de sal-gema en Maceió se realizó mediante el método de disolución hidráulica, que consiste en:

- Perforación de un pozo vertical, de entre 50 cm y 1 metro de diámetro, con revestimiento de acero y concreto para garantizar estabilidad inicial;

- Inyección de agua dulce a presión para disolver el mineral, creando una cavidad subterránea denominada caverna de sal;

- Bombeo de la salmuera —agua saturada con sal— hacia la superficie, transportada a través de ductos hasta las plantas industriales para su procesamiento.

Este proceso, considerado eficiente y de menor costo, implica un conocimiento técnico detallado de la geología local, de la presión interna de las cavidades y de las características del suelo. Sin embargo, cuando no se acompañan de controles adecuados, estas cavidades pueden expandirse de manera irregular, comprometiendo la estabilidad del terreno.

1.3 Formación y características de las cavidades

Las cavidades generadas en el subsuelo de Maceió varían en:

- Profundidad: entre 750 y 950 metros;

- Diámetro: entre 50 y 150 metros;

- Distancia entre ejes: de 30 a 125 metros, significativamente menor que el estándar internacional de 150 metros, que busca garantizar pilares de roca intacta entre cavidades.

La explotación simultánea de 35 pozos en un área urbana densamente ocupada generó una red interconectada de cavidades, aumentando el potencial de inestabilidad y la complejidad de monitoreo.

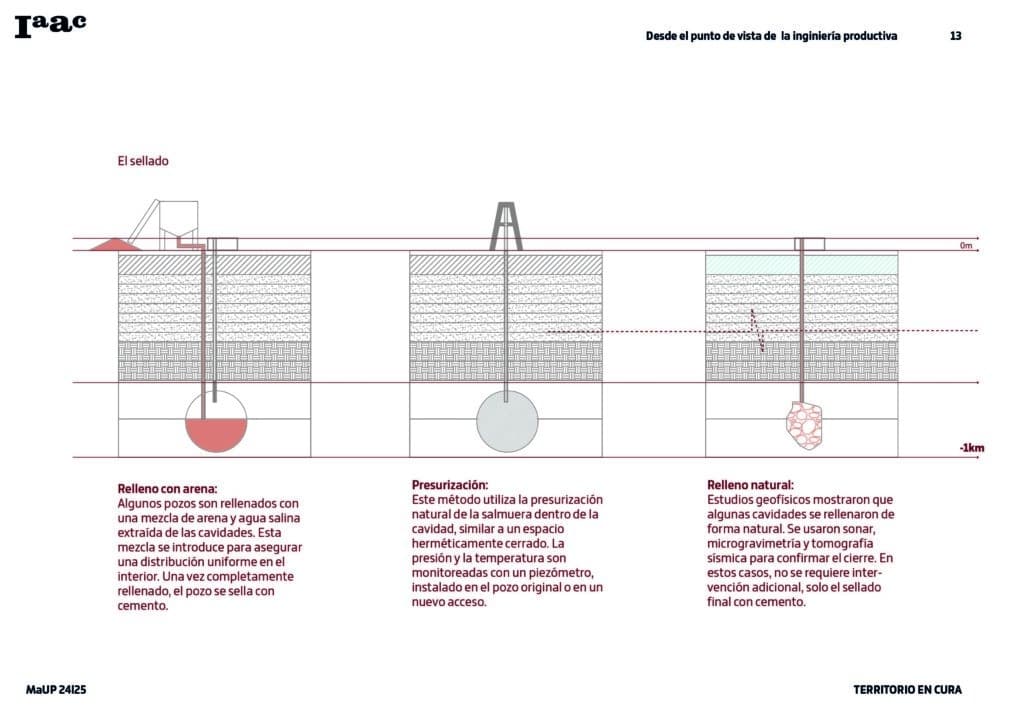

1.4 Riesgos y protocolos de cierre

La ingeniería de la minería de sal-gema prevé tres métodos principales de cierre de las cavidades:

- Relleno con arena o cemento: recomposición estructural del macizo;

- Presurización con salmuera: estabilización temporal mediante presión interna controlada;

- Cierre natural: proceso más largo e incierto, que depende de la sedimentación progresiva.

En Maceió, sin embargo, no hubo un control técnico efectivo para garantizar la estabilidad del subsuelo. La ausencia de monitoreo continuo y la falta de protocolos claros permitieron que las cavidades crecieran y, con el tiempo, se interconectaran. Esto desencadenó un fenómeno de halocinesis —movimiento del sal en el subsuelo—, que reactivó fallas geológicas preexistentes y generó un escenario de subsidencia progresiva, con riesgo permanente de colapso.

Capítulo 2 – Impactos Territoriales

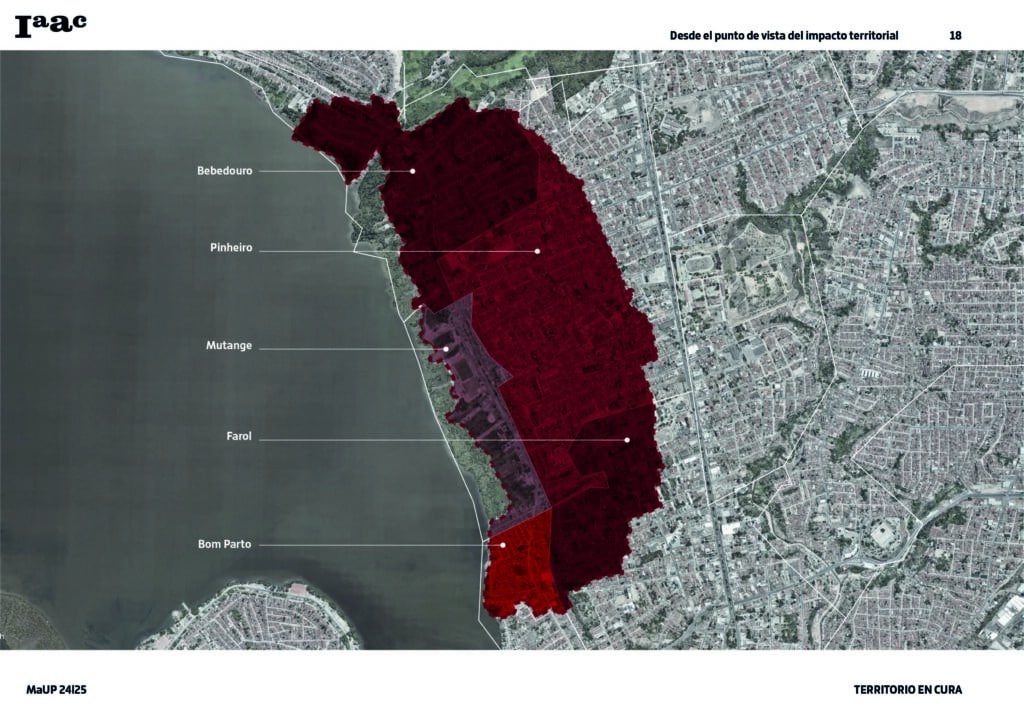

El fenómeno de subsidencia transformó profundamente la configuración urbana, social y ambiental de Maceió, dejando marcas visibles y ocultas que afectan el presente y el futuro del territorio.

2.1 Alteración de la movilidad

El colapso interrumpió rutas estratégicas de conexión norte-sur, obligando a desvíos y aumentando el tiempo de desplazamiento de miles de personas. El VLT, que atendía a más de 12 mil usuarios diarios, cerró tres estaciones, incrementando los trayectos en hasta 50 minutos y afectando especialmente a la población de menores ingresos.

2.2 Transformación del paisaje

Barrios tradicionales como Bebedouro, Pinheiro y Mutange quedaron deshabitados. Calles vacías, viviendas abandonadas y ruinas visibles convirtieron áreas antes vibrantes en espacios silenciosos, marcados por la inseguridad y la espera, mientras el litoral turístico permanece activo.

2.3 Impactos ambientales

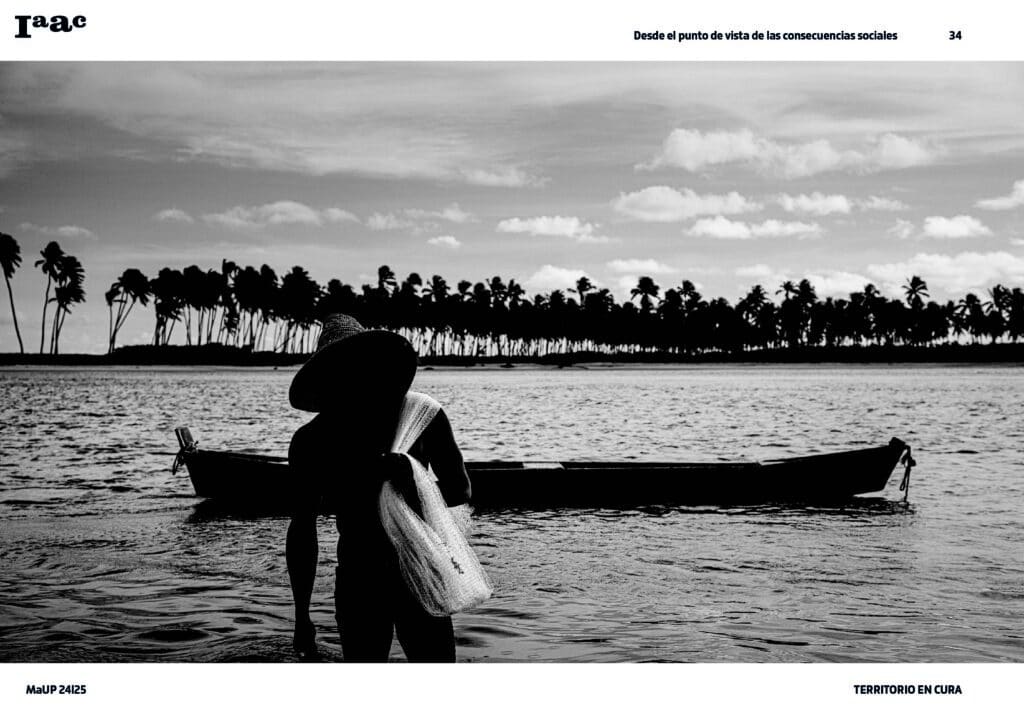

El hundimiento del suelo modificó el equilibrio hidrológico de la Laguna Mundaú, aumentando el riesgo de inundaciones y degradando ecosistemas clave como manglares. Esta situación afectó directamente la pesca del sururu, base económica y cultural de comunidades ribereñas.

2.4 Vulnerabilidad persistente

Más de 257 hectáreas siguen clasificadas como áreas de riesgo. Las cavidades interconectadas y fallas geológicas mantienen la inestabilidad del territorio, limitando la planificación de usos futuros y reforzando la sensación de incertidumbre entre los habitantes desplazados.

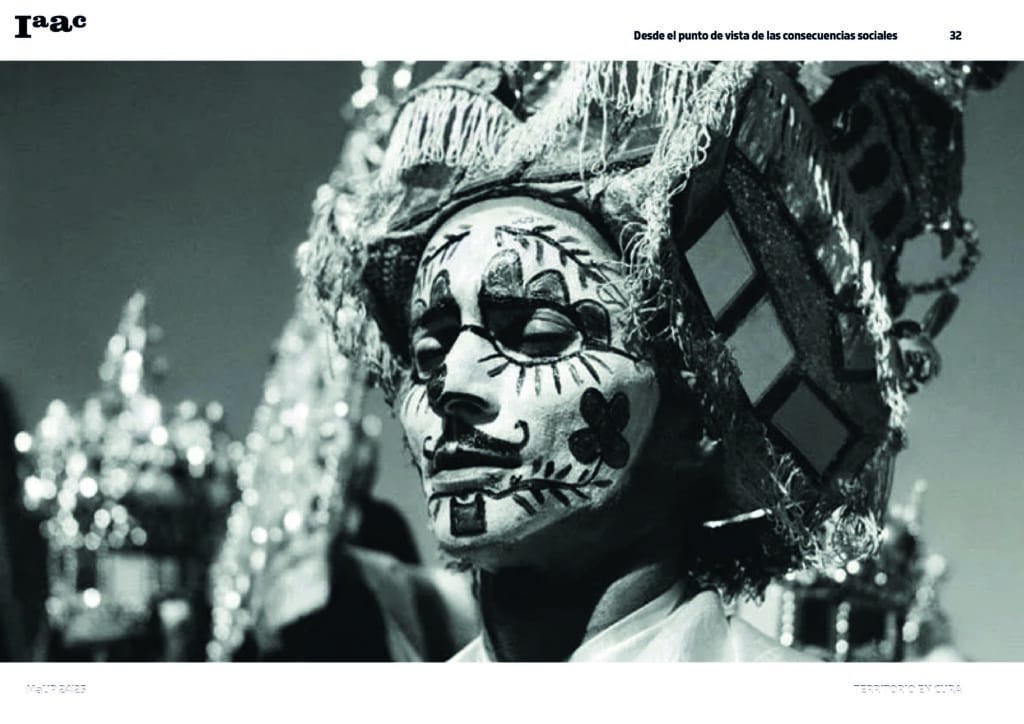

Capítulo 3 – Consecuencias Sociales

El colapso geotécnico provocó una crisis social sin precedentes en Maceió. Más de 57 mil personas fueron desplazadas forzosamente de sus hogares, con la evacuación de cerca de 14 mil inmuebles, entre viviendas, comercios, escuelas y espacios comunitarios. Esta ruptura del tejido social interrumpió redes de vecindad, borró historias compartidas y profundizó desigualdades urbanas históricas.

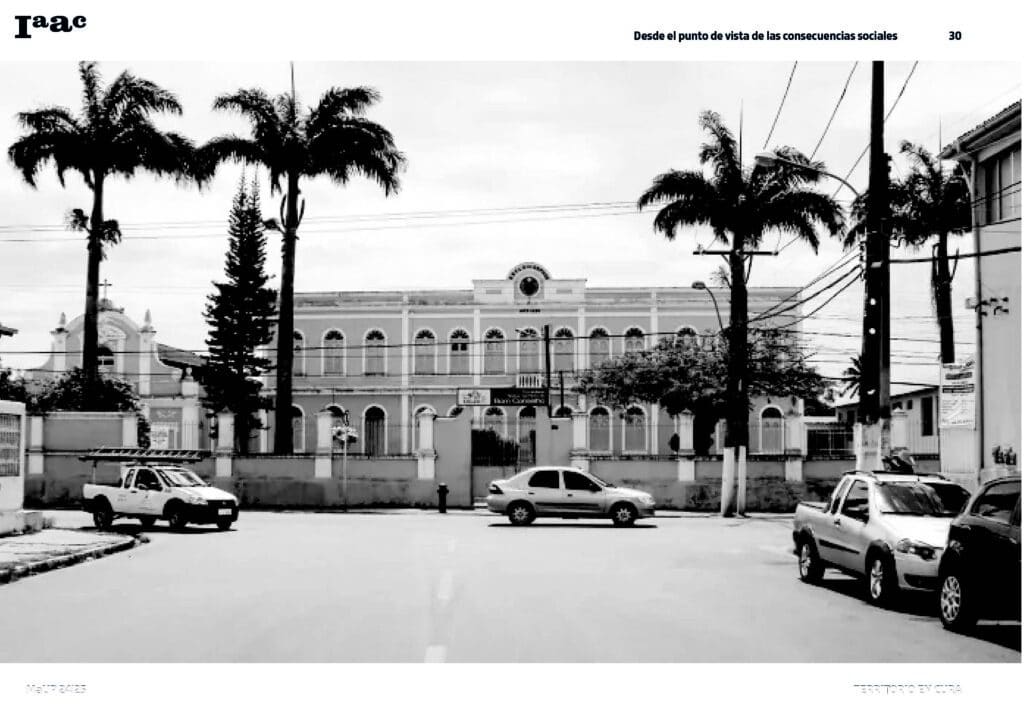

3.1 Patrimonio histórico y cultural

El barrio de Bebedouro, declarado Zona Especial de Preservación (ZEP-3), sufrió de forma crítica: 37 inmuebles históricos quedaron desocupados, y las prácticas culturales ligadas al territorio entraron en riesgo. Más de 45 bienes culturales inmateriales, como el Reisado, el Pastoril, la Chegança y otros folguedos tradicionales, fueron desplazados o interrumpidos, debilitando la identidad colectiva de las comunidades.

3.2 Impacto económico

La pesca artesanal del sururu, actividad central en la Laguna Mundaú, experimentó una fuerte caída. Esta práctica, que por generaciones garantizó el sustento de cientos de familias y fortaleció la identidad cultural de la región, se vio comprometida por el acceso restringido a la laguna y por la degradación de su ecosistema.

3.3 Salud pública y sufrimiento social

El desplazamiento forzoso y la incertidumbre generaron un profundo impacto emocional y físico en los habitantes. Aumentaron los casos de ansiedad, depresión, hipertensión e incluso situaciones de suicidio, agravados por la dificultad de acceso a servicios de salud en las áreas de reasentamiento, muchas veces alejadas y con infraestructura precaria.

Capítulo 4 – Situación Actual

Desde 2019, el territorio afectado por la minería de sal-gema está regulado por un Acuerdo de Compensación y Desocupación firmado entre Braskem, el Ministerio Público Federal (MPF), el Ministerio Público del Estado de Alagoas (MPE/AL) y las Defensorías Públicas (DPU y DPE/AL).

El acuerdo contempla:

- Desocupación de las áreas de riesgo, con acompañamiento técnico y social;

- Compensaciones financieras para residentes, inquilinos y comerciantes;

- Suspensión definitiva de la actividad minera;

- Planes de cierre, monitoreo y estabilización geotécnica de las cavidades.

Sin embargo, el instrumento es objeto de críticas constantes. Investigadores y líderes comunitarios señalan que el proceso se construyó con escasa participación popular, lo que generó desconfianza y sensación de exclusión entre los afectados. Además, los procesos de cierre de las minas avanzan lentamente y sin plazos claros, mientras el monto económico previsto —cerca de R$ 1,2 mil millones— es considerado insuficiente frente a los daños estimados, que superan R$ 20 mil millones.

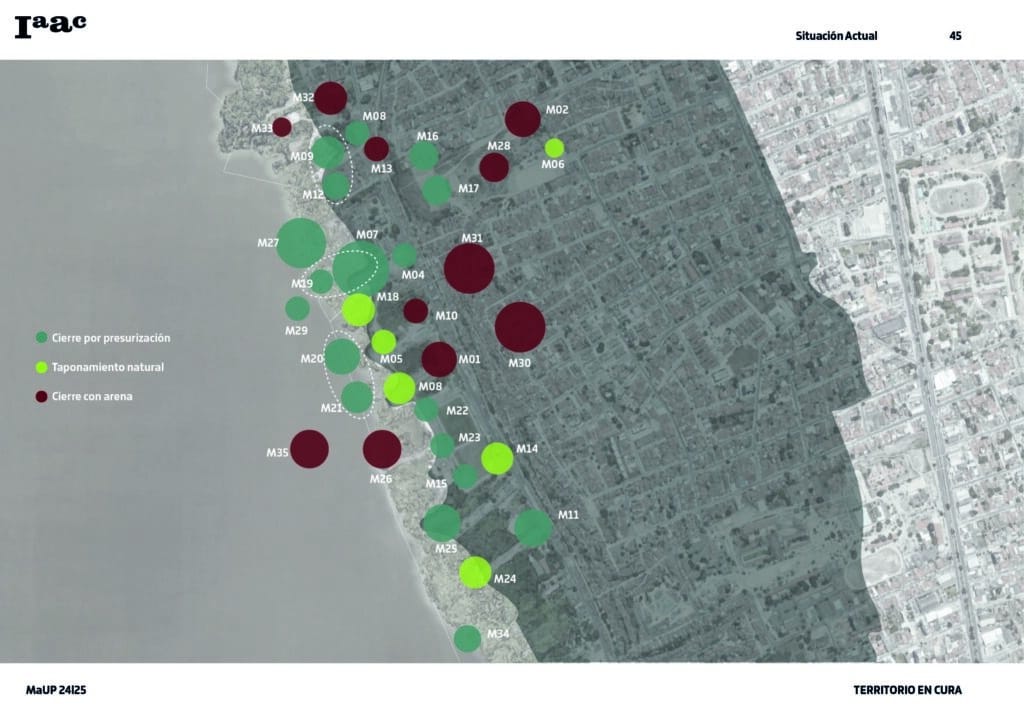

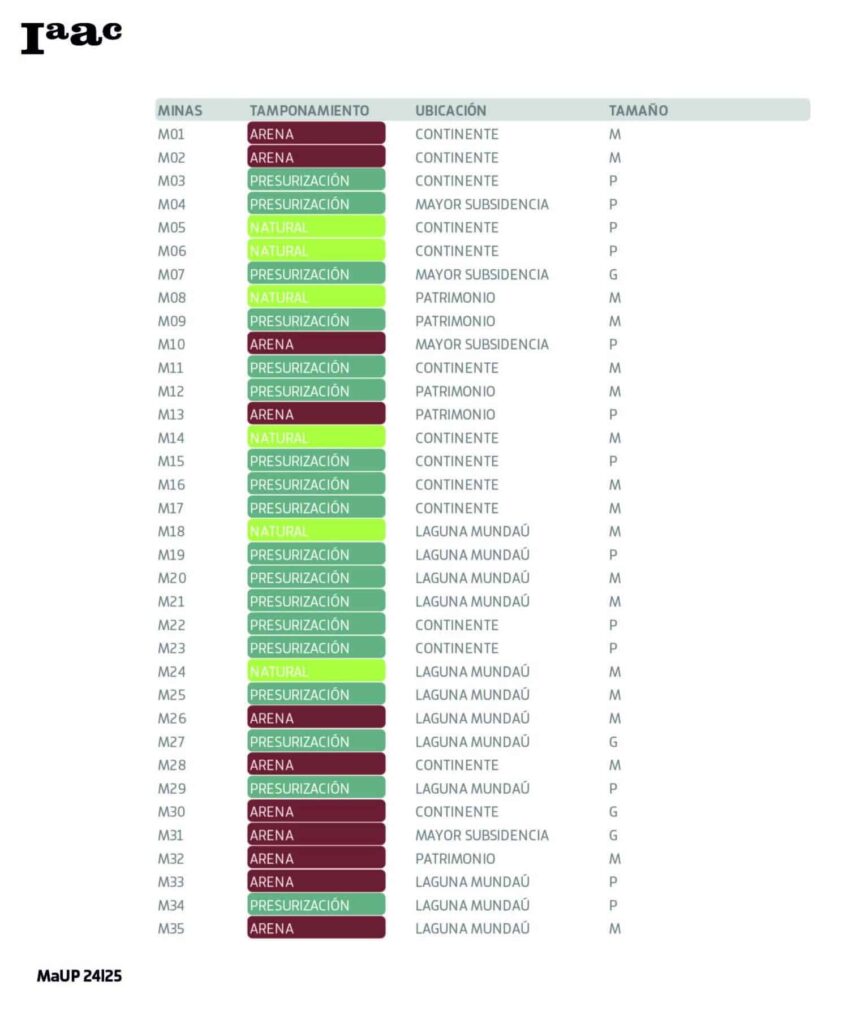

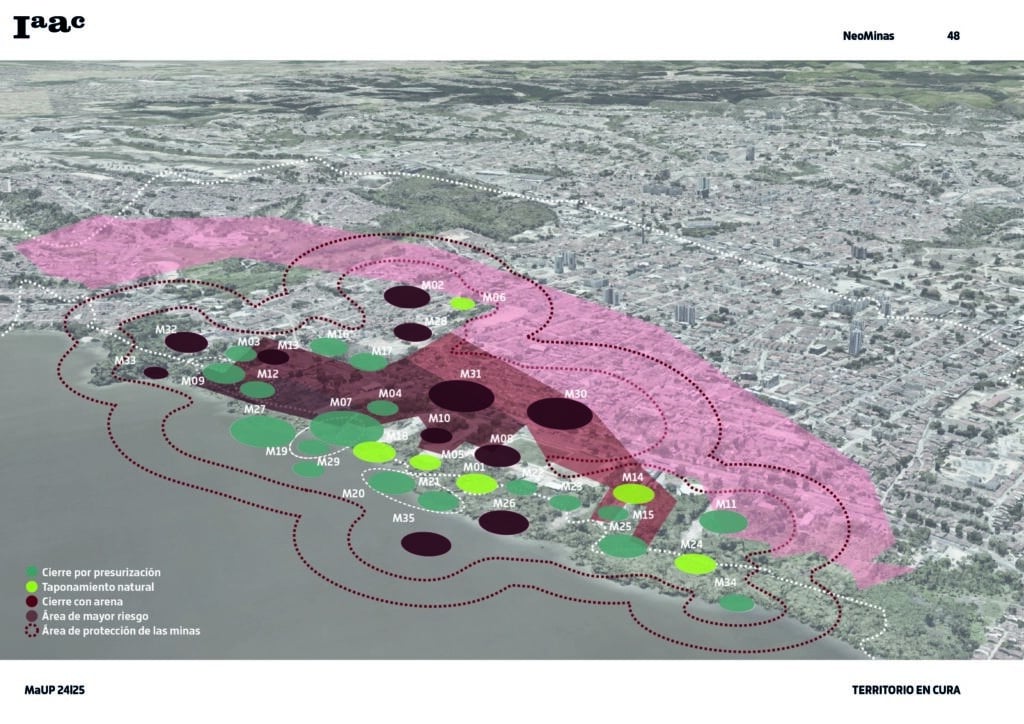

El catálogo de minas

Como parte del proceso de reorganización del territorio, se elaboró un catálogo técnico sistemático que reúne toda la información disponible sobre las 35 cavidades formadas en décadas de explotación. Este documento integra datos como:

- Ubicación geográfica de cada mina (en el continente, bajo la Laguna Mundaú o en áreas de valor patrimonial);

- Método de cierre previsto (presurización, relleno con arena o cierre natural);

- Tamaño y profundidad de las cavidades (pequeñas, medianas o grandes);

- Condición estructural, individual o interconectada.

Este mapeo no solo organiza los datos técnicos, sino que también permite relacionar el subsuelo con la superficie, ofreciendo una visión más clara de cómo las cavidades interactúan con los barrios, el patrimonio histórico y las áreas ambientales. Hoy, de las 35 minas identificadas, 14 están en proceso de presurización, 9 en proceso de cierre con arena y 7 en cierre natural, mientras que 5 se localizan en zonas de relevancia patrimonial y cultural.

Capítulo 5 – Reimaginar el Territorio

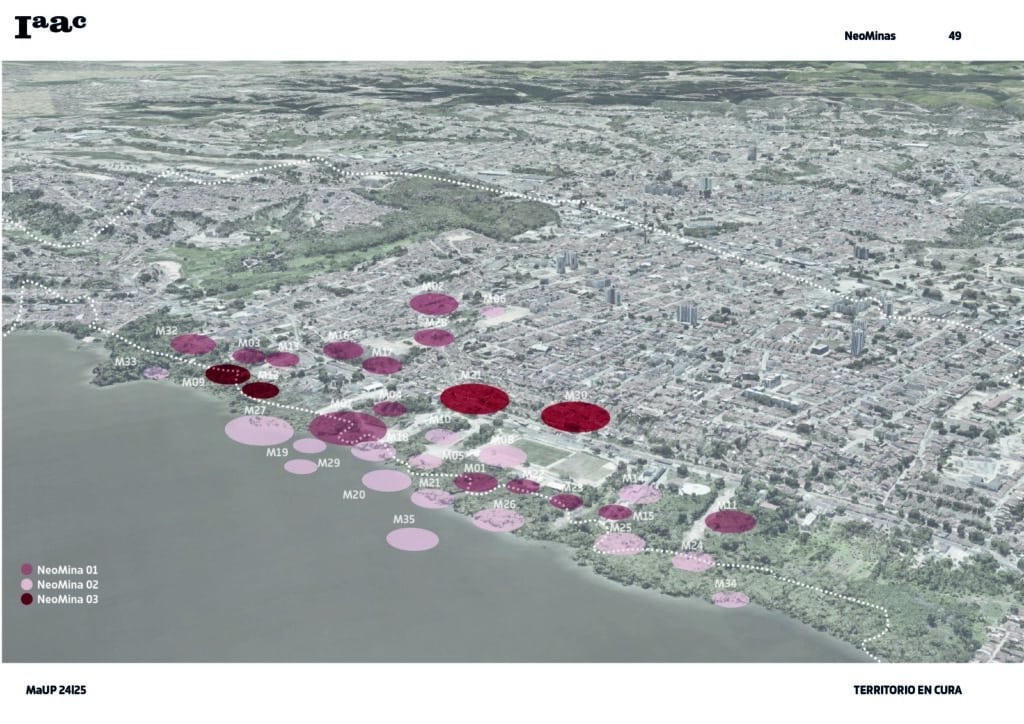

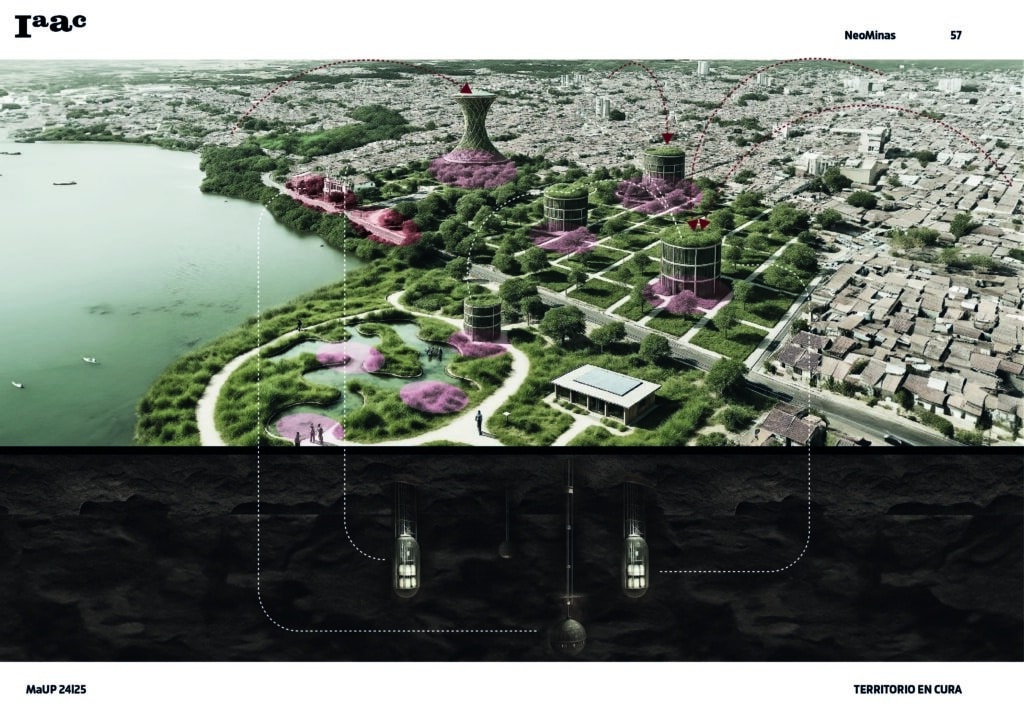

El territorio marcado por la inestabilidad geotécnica y el abandono no tiene por qué ser visto únicamente como una herida urbana. El Proyecto NeoMinas propone un ejercicio de imaginación informada, que combina datos técnicos, cartografías y voces comunitarias para explorar cómo el subsuelo, antes asociado al riesgo y a la destrucción, puede transformarse en infraestructura regenerativa.

La propuesta no es un proyecto técnico definitivo, sino una provocación urbana que busca abrir el debate sobre cómo reocupar, con seguridad y justicia, un espacio profundamente herido pero lleno de potencial. A partir del análisis integrado del territorio, se plantean tres tipologías de regeneración, cada una con un enfoque específico, pero todas conectadas por los principios de sostenibilidad, innovación, memoria colectiva y participación social.

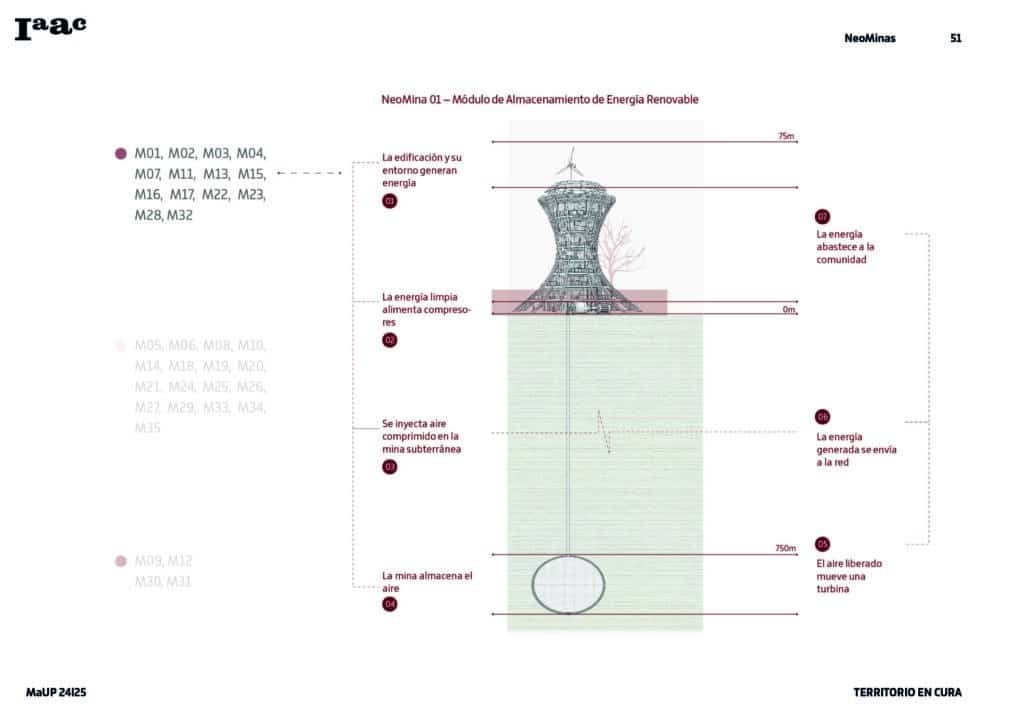

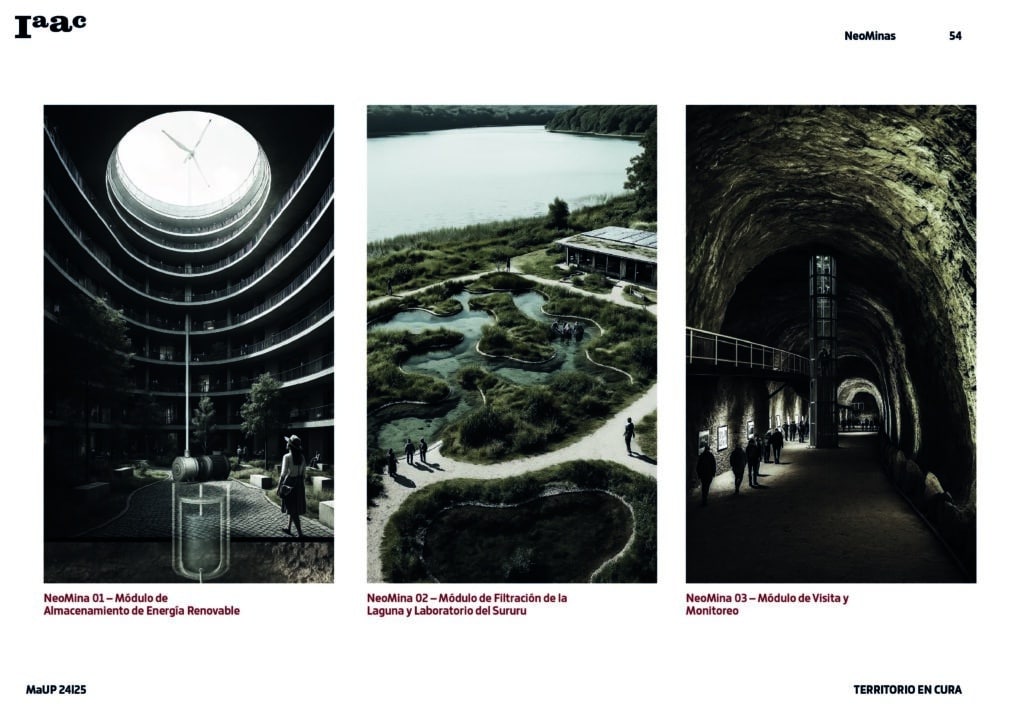

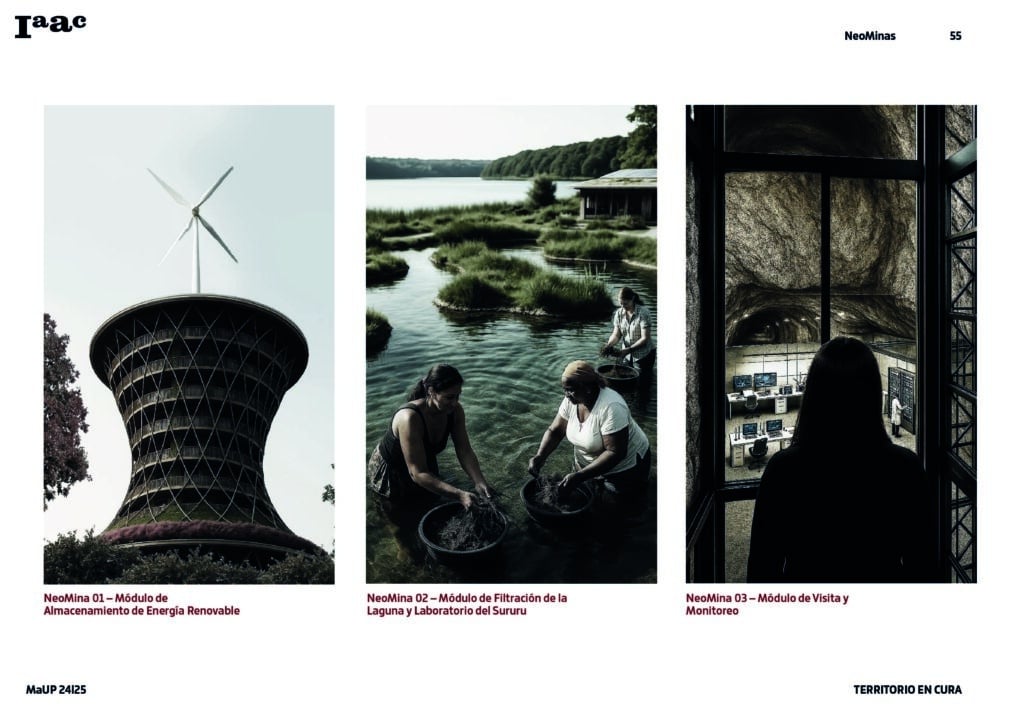

NeoMina 01 – Energía Renovable y Vivienda Inclusiva

Las cavidades que están en proceso de presurización o relleno con arena, ubicadas principalmente en el continente, fueron pensadas como espacios estratégicos para el almacenamiento de energía limpia.

En la superficie, se proyectan edificios híbridos de uso mixto: viviendas, servicios, comercio y áreas públicas, integradas con sistemas solares y eólicos. Estos sistemas captan energía limpia que se almacena en el subsuelo mediante tecnología CAES (Compressed Air Energy Storage), liberándola después para abastecer tanto la red pública como las comunidades locales.

Más allá de la innovación tecnológica, la dimensión social es el corazón de esta propuesta. La idea es que, cuando el suelo esté estabilizado, el área pueda ser gradualmente reocupada, priorizando el retorno de las familias desplazadas que deseen volver al territorio, y ofreciendo acceso igualitario a los terrenos como forma de compensación histórica. Estas estructuras promueven una ciudad más justa y resiliente, integrando vivienda digna, energía renovable y convivencia comunitaria en un mismo espacio.

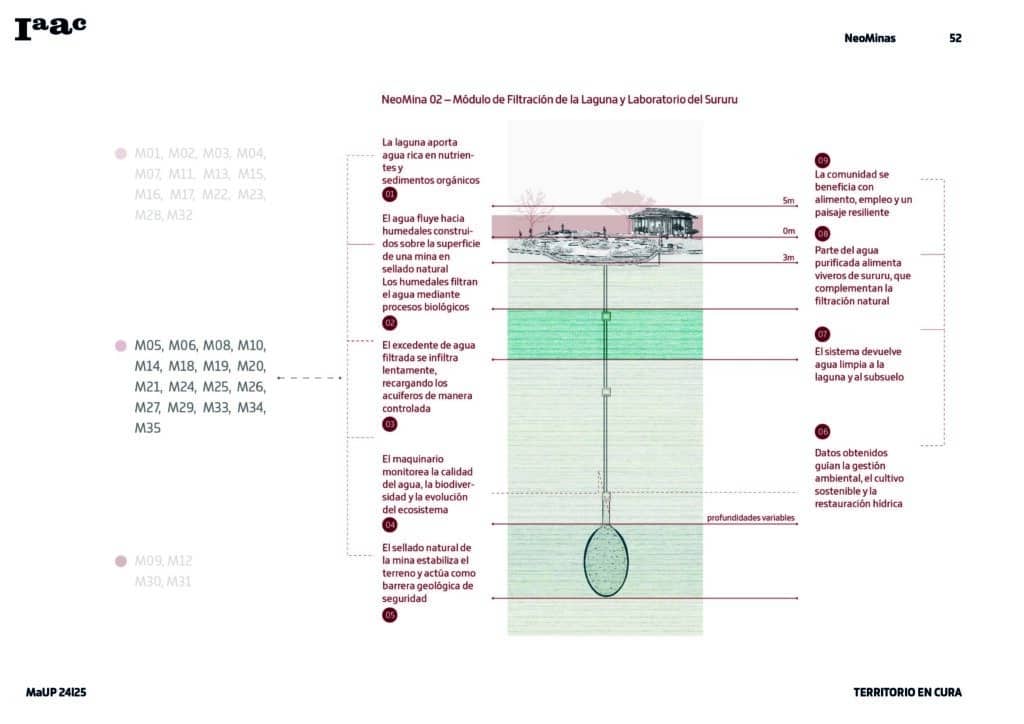

NeoMina 02 – Filtración, Laboratorio del Sururu y Turismo Sostenible

Las cavidades con cierre natural, muchas de ellas bajo la Laguna Mundaú, inspiran un modelo que combina regeneración ambiental y fortalecimiento económico comunitario.

La propuesta plantea la construcción de humedales artificiales para filtrar y recuperar el agua de la laguna, mejorando su calidad y protegiendo el ecosistema. Parte de esta agua filtrada se destinaría a laboratorios comunitarios dedicados al manejo sostenible del sururu, el molusco que es símbolo cultural, económico y gastronómico de Maceió.

Además de restaurar la salud de la laguna, la NeoMina 02 promueve la capacitación técnica de las marisqueras, la investigación científica y la creación de nuevas oportunidades productivas. Este módulo también abre espacio para el turismo sostenible, con rutas de visita, talleres de gastronomía tradicional y experiencias educativas que conectan a visitantes y habitantes, fortaleciendo el vínculo entre cultura, economía y medio ambiente.

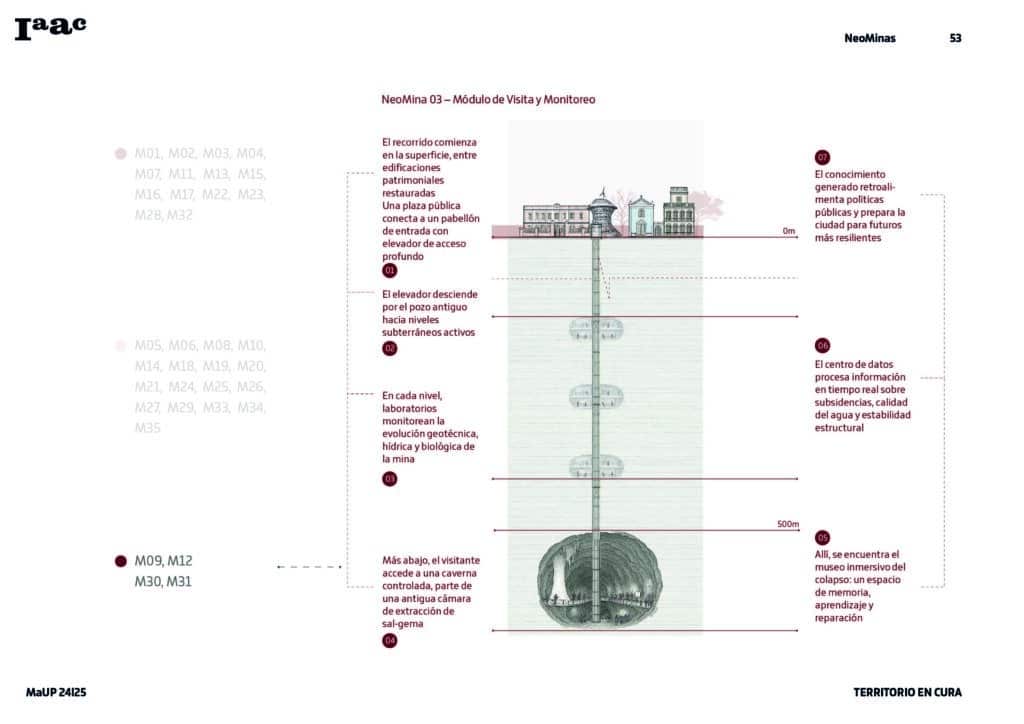

NeoMina 03 – Museo Subterráneo y Monitoreo Comunitario

Las cavidades más grandes e interconectadas, localizadas en el continente y cerca de zonas de patrimonio histórico, fueron pensadas como espacios para un museo inmersivo y un centro de monitoreo urbano-ambiental.

En la superficie, los barrios recuperarían plazas, espacios culturales y edificaciones restauradas, manteniendo las ruinas existentes como marcas visibles de memoria, con señalizaciones que expliquen el pasado y adviertan sobre la necesidad de no repetir los mismos errores.

Bajo tierra, el museo invitaría a recorrer un viaje sensorial por la historia de la minería, el colapso y las posibilidades de regeneración. Al mismo tiempo, laboratorios técnicos monitorearían en tiempo real la evolución geotécnica, hídrica y ambiental del territorio, garantizando transparencia y participación social en el seguimiento de la seguridad y la calidad ambiental.

Este módulo no solo preserva la memoria colectiva, sino que fortalece el protagonismo comunitario, ofreciendo herramientas para que los habitantes sean actores activos en el cuidado y planificación de su propio territorio.

Cartografías del Silencio

El concepto de cartografías del silencio nace de la necesidad de nombrar procesos que, aunque invisibles durante años, modelaron de forma decisiva el territorio y la vida urbana de Maceió. Durante décadas, mientras la superficie mantenía su ritmo cotidiano —niños jugando en las calles, mercados abiertos, procesiones religiosas atravesando los barrios, el tren ligero cruzando la franja lagunar—, el subsuelo era perforado de manera sistemática, convirtiéndose en un espacio invisible de explotación y riesgo.

Esa invisibilidad no fue casual: se sostuvo en discursos de progreso, en licencias otorgadas sin debate público y en la ausencia de mecanismos de gobernanza que conectaran la ingeniería de la producción con los derechos de quienes habitaban esos territorios. La ciudad crecía sin ver —o sin querer ver— las fisuras que lentamente se gestaban bajo sus pies.

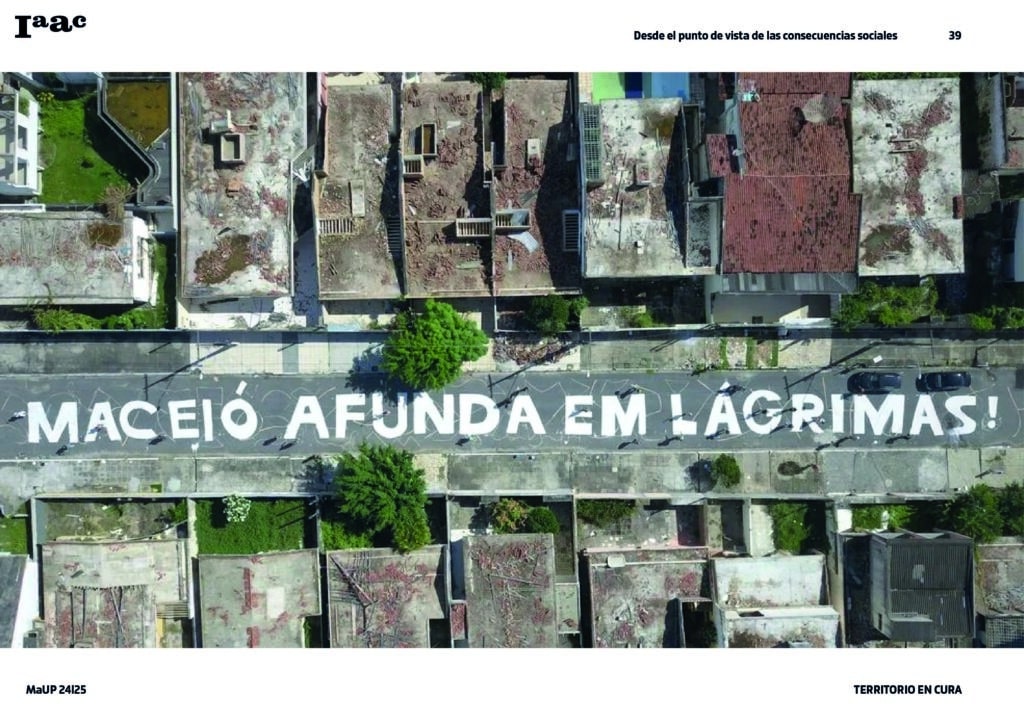

Cuando el colapso se hizo visible en 2018, esas cartografías ocultas emergieron violentamente a la superficie. Las grietas en las calles, el cierre de escuelas, la evacuación de viviendas históricas y el éxodo forzado de miles de familias revelaron no solo una crisis geotécnica, sino también abismos sociales y políticos construidos a lo largo del tiempo. Lo que parecía estable se mostró vulnerable; lo que se pensaba permanente se transformó en ruina.

Estas cartografías también hablan de desigualdad. Las áreas más afectadas no eran las zonas más valorizadas de la ciudad, sino barrios populares, con fuerte tejido comunitario, historia y cultura. Así, el silencio se convierte en metáfora de cómo la urbanización desigual distribuye riesgos y beneficios, invisibilizando unas vidas mientras prioriza otras.

Hoy, esos vacíos visibles —terrenos deshabitados, calles desiertas, ruinas marcadas por grafitis que reclaman memoria y justicia— son también espacios de posibilidad. La emergencia de estas marcas materiales abre la oportunidad de repensar la relación entre territorio, memoria y planificación urbana. Reconocer las capas de dolor, pérdida y resistencia que habitan esos espacios es el primer paso para que el futuro de Maceió no se construya desde el olvido, sino desde una mirada crítica y reparadora.

Reimaginar el territorio desde estas cartografías es asumir que no hay regeneración posible sin memoria. No se trata solo de estabilizar el suelo o de proyectar nuevas infraestructuras, sino de garantizar que los procesos de planificación incluyan las voces históricamente silenciadas, que el conocimiento técnico se cruce con el saber comunitario y que el futuro urbano sea colectivo, inclusivo y justo.

En este sentido, las cartografías del silencio no son solo mapas técnicos ni solo narrativas simbólicas: son herramientas políticas, capaces de articular información, afecto y acción, de modo que la ciudad aprenda a leerse a sí misma —en sus capas visibles e invisibles— para no repetir los mismos errores.

BIBLIOGRAFIA

ACCIOLY, Paulo. A Gente Foi Feliz Aqui. Proyecto visual. Disponible en: https://www.instagram.com/agentefoifelizaqui/. Acceso en: 22 dic. 2024.

BARROS FILHO, José Roberto Galdino de. Análisis sobre los impactos de la actividad extractiva mineral de sal-gema en Maceió/AL. 2022. Disertación (Maestría en Geografía) – Universidade Federal de Alagoas, Instituto de Geografía, Desarrollo y Medio Ambiente, Maceió, 2022.

BRASKEM. Sua Cidade. Portal Braskem. Disponible en: https://www.braskem.com/suacidade. Acceso en: 30 ago. 2025.

BULHÕES, Júlia Amorim. ¿Colapso urbano? Narrativas de moradores del Pinheiro sobre la subsidencia del suelo en Maceió-AL. 2022. 127f. Trabajo de Conclusión de Curso (Grado) – Arquitectura y Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022.

CARVALHO, Marlise Lila Silva. La evolución del fraccionamiento del suelo en la ciudad de Maceió entre 1950 y 1970: un análisis de los barrios del Farol, Pinheiro, Pitanguinha y Gruta de Lourdes. Disertación (Maestría en Desarrollo Urbano y Regional) – Programa de Posgrado en Desarrollo Urbano, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007.

CARVALHO, Tuanne Monteiro de. Montagem Mutange: Vestígios em uma paisagem em dissolução. Revista Pixo, n. 27, v. 7, p. 272-285, 2023.

CBTU – Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Impactos de la subsidencia en la operación del VLT en Maceió. Informe Técnico, 2022.

COHIDRO. Plan Director de la Región Hidrográfica del Pratagy. Maceió, Prefeitura de Maceió, 2006.

DUARTE, A. G.; ALMEIDA, E. M. A. Fragmentos de la memoria: la evolución urbana en los 200 años de historia en Maceió, Alagoas. Temas de la Diversidad: Experiencias y Prácticas de Investigación, 2016, p. 336-346.

DUARTE, Rubens de Oliveira. El protagonismo y la seducción del mar y de la laguna en Maceió y el imaginario de las aguas en la ciudad. 2019. Tesis (Doctorado en Arquitectura y Urbanismo) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2019.

FARIA, Geraldo Majela Gaudêncio et al. Nós: Reconectando o Disperso. Concurso Universitario Nacional de Urbanismo – Urban 21. Arco. Maceió, 2018. 21ª colocación.

FARIA, Geraldo Majela Gaudêncio; CAVALCANTI, Veronica Robalinho. Maceió: Sistema de Espacios Libres y la Forma Urbana. En: MACEDO, Silvio Soares; QUEIROGA, Eugenio Fernandes; CAMPOS, Ana Cecília de Arruda; CUSTODIO, Vanderli (Org.). Cuadro general de la forma y del sistema de espacios libres de las ciudades brasileñas – Libro 2. São Paulo: FAUUSP, 2018. p. 93-112.

GALINDO, A. Aspectos técnicos de una minería desastrosa. En: FRAGOSO, E. (org.). Rasgando la cortina de silencios. Maceió: Instituto Alagoas, 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Maceió (AL) – Panorama 2022. Cidades@. Brasília: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023a. Disponible en: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/maceio/panorama. Acceso en: 23 ago. 2024.

JAPIASSÚ, Luana Andressa Teixeira. Expansión urbana de Maceió, Alagoas: caracterización del crecimiento territorial urbano frente al Plan de Desarrollo – de 1980 a 2000. Disertación (Maestría en Arquitectura y Urbanismo: Dinámicas del Espacio Habitado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2015.

LIMA, Ivan Fernandes. Maceió, la ciudad restinga: contribución al estudio geomorfológico del litoral alagoano. Maceió: Imprensa Oficial Graciliano Ramos; Cepal, 2010. 255 p.

NORMANDE, Mateus Marinho. Evaluación del impacto ambiental de la subsidencia en la Laguna Mundaú en la productividad de sururu. 2023. Trabajo de Fin de Grado (Licenciatura en Ingeniería Ambiental y Sanitaria) – Universidade Federal de Alagoas, Centro de Tecnología, Maceió, 2023.

PREFEITURA DE MACEIÓ. Plano Diretor de Maceió. Portal oficial do Plano Diretor de Maceió. Disponível em: https://planodiretor.maceio.al.gov.br/ Acesso em: 30 ago. 2025.

PRONZATO, C. Braskem pasó por aquí: la catástrofe de Maceió. Documental. Maceió, 2021.

TICIANELI, Edberto. Historia de Alagoas. Portal de Historia de Alagoas. Disponible en: https://www.historiadealagoas.com.br/ Acceso en: 30 ago. 2025.