Sobre latencias y oportunidades del abordaje de la vacancia en la Ciudad de Mendoza

RESUMEN

La problemática de los pasivos urbanos, definidos como terrenos subutilizados o infraestructuras obsoletas dentro del tejido urbano, constituye un fenómeno global con implicaciones territoriales y socioeconómicas a escala local.

La expansión urbana no planificada, caracterizada por patrones de crecimiento de baja densidad, ausencia de planificación o especulación inmobiliaria, han generado la aparición de áreas vacantes en los núcleos urbanos. Estas áreas, que poseen una connotación negativa , representan, en realidad, una oportunidad para contrarrestar las problemáticas generadas, convirtiéndolas en casos de estudio piloto experimentales de regeneración territorial en todas sus dimensiones.

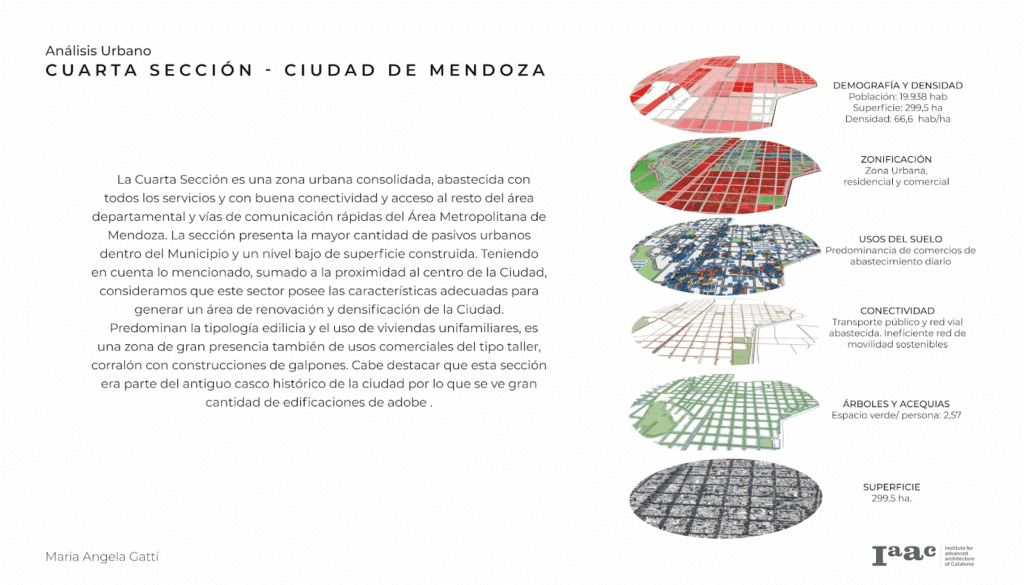

La Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza aborda el desafío crítico de los pasivos urbanos en la ciudad consolidada, como oportunidades latentes para la regeneración del territorio a través de un modelo de urbanismo adaptativo, colaborativo, participativo y replicable en el marco de un Laboratorio Urbano Experimental.

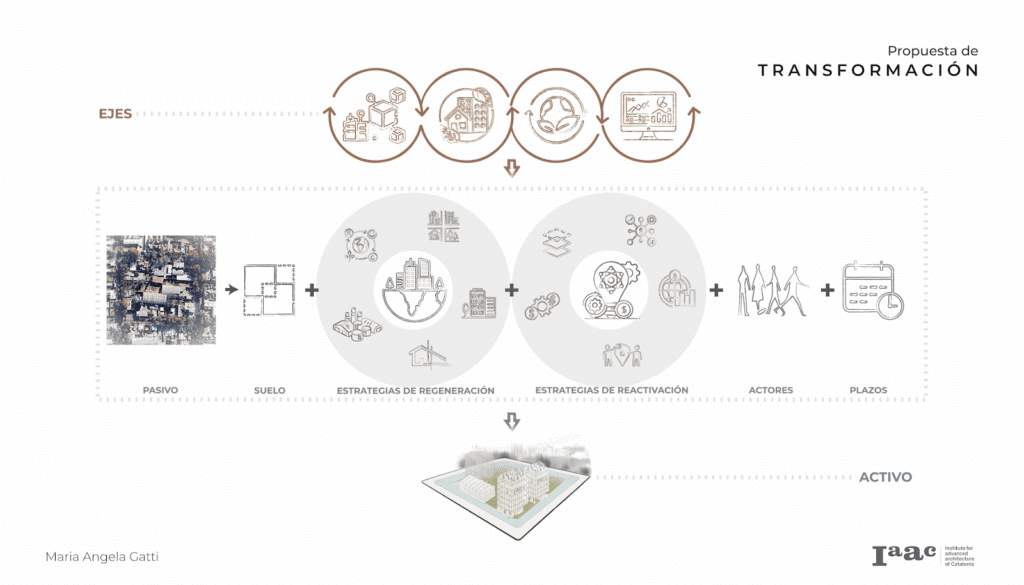

El plan de transformación hacia activos urbanos evolutivos, propone estrategias de regeneración territorial que fomentan nuevas concepciones de relaciones, temporalidad, arquitectura y territorio, con las de reactivación socio económica que impulsen alianzas entre actores, fomentando la co-creación, la implementación de diversos instrumentos económicos- urbanos y la gestión eficiente del suelo.

PALABRAS CLAVES

Ciudad -Pasivos Urbanos- Áreas Vacantes- Reactivación- Regeneración- Estrategias- Instrumentos- Co creación- Activos Urbanos- Proyecto piloto experimental

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INTRODUCCION

La tesis “Activos Urbanos Evolutivos, sobre latencias y oportunidades del abordaje de la vacancia en la Ciudad de Mendoza” parte de la detección de una problemática común de muchas ciudades contemporáneas, la existencia de àreas vacantes o infraestructura obsoleta, que en lugar de integrarse a la dinámica de la ciudad, permanecen como pasivos urbanos que generan impactos negativos en la estructura, la movilidad, el ambiente y la calidad de vida de las personas.

En el caso de la Ciudad de Mendoza, capital de la provincia homónima, este fenómeno adquiere particular relevancia ya que posee un alto porcentaje de vacancia en su tejido urbano. El sector más desfavorable, respecto de la temática es Cuarta Sección, donde se concentra el 35% de estos pasivos urbanos dentro de un área consolidada, con buena conectividad y provisión de servicios. El contraste entre la posición estratégica y la subutilización del suelo expone según la perspectiva, una problemática, así como una oportunidad para repensar estrategias para la revitalización y reactivación urbana.

La permanencia de vacíos urbanos en áreas centrales puede generar significativos impactos: desarticulación de la trama urbana, baja densidad y falta de mixtura de usos, disminución de la vitalidad social, procesos de inseguridad, depreciación del suelo inmediato, pérdida de recaudación fiscal y presión indirecta sobre la expansión periférica y hacia el piedemonte. Estos efectos negativos en la ciudad exponen la necesidad de un abordaje integral para la transformación de esos pasivos en activos urbanos evolutivos.

El presente documento busca analizar y planificar la reconversión de la vacancia urbana en la Cuarta Sección de Ciudad de Mendoza, proponiendo estrategias de regeneración territorial y reactivación social y económica integrando aspectos urbanísticos, ambientales, tecnológicos y de gobernanza urbana. La hipótesis planteada en la investigación sostiene que la transformación de las pasivos urbanos sería posible mediante instrumentos innovadores de gestión del suelo, articulación de actores públicos y privados, participación ciudadana y nuevos conceptos arquitectónicos y urbanos, incluyendo frentes activos, urbanismo efímero, espacios de co-creación o tipologías de densificación intermedia.

El estudio también identifica un proceso metodológico repicable, que involucra varias etapas: diagnóstico de vacancia, construcción de alianzas estratégicas, diseño participativo, implementación de proyectos piloto y monitoreo continuo. Se toman a los vacíos urbanos píxeles experimentales donde se pueden plantear estrategias flexibles, adaptativas y dinámicas, promuevan el desarrollo sostenible de la ciudad.

En síntesis, esta tesis tiene como objetivo mostrar que en las ciudades, los pasivos urbanos pueden transformarse en nodos estratégicos con un enfoque integral para la regeneración del tejido urbano, diversificación de usos, optimización de infraestructuras existentes y mejorar la calidad de vida de la población. La transformación de la vacancia en activos urbanos evolutivos es, por lo tanto, una oportunidad para redefinir la visión futura de la ciudad misma, desde un modelo más dinámico, integral y resiliente.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vacíos urbanos

- Objeto de estudio

Los vacíos urbanos pueden entenderse como espacios en el tejido consolidado que, por sus condiciones de subutilización, abandono o falta de integración urbana y territorial, representan tanto una debilidad en el territorio como un potencial estratégico para la planificación de la ciudad. Su abordaje no implica la recuperación física del terreno, sino procesos de reactivación programática y reconfiguración de espacios capaces de articular fragmentos desconectados de la ciudad. La regeneración de estas áreas permite optimizar infraestructuras existentes, la minimización de costos asociados con la expansión urbana, el aumento de densidad en sectores consolidados y la promoción de funciones de uso mixto en entornos estratégicos.

En este marco, los vacíos urbanos se convierten en pasivos urbanos experimentales, aptos para ensayar modelos flexibles de abordaje integral de usos, normas, instrumentos y políticas de gestión, en proyectos pilotos de revitalización y regeneración de terrenos públicos y privados.

- Evolución del abordaje del vacío

El vacío urbano ha sido analizado y definido durante décadas en estudios urbanos, capturando la evolución histórica, social, económica y espacial de las ciudades. Su concepto y valoración han cambiado, dependiendo del enfoque disciplinario y el contexto en la que se realizaron los análisis, ya sea desde un problema derivado de los procesos de modernización y obsolescencia hasta una oportunidad de regeneración urbana.

En 1961, Jane Jacobs documentó hasta qué punto los proyectos de infraestructura a gran escala —especialmente, las autopistas urbanas— producían vacíos fronterizos que fragmentaban los barrios y disminuían el dinamismo urbano. Esta perspectiva, permitió entender los vacíos no sólo como terrenos vacantes, sino consecuencias directas de la planificación urbana que priorizaba la movilidad vehicular sobre la vida comunitaria.

Posteriormente, Kevin Lynch (1976) adoptaría la idea de los bordes en “La imagen de la ciudad”, caracterizándolos como componentes lineales que impiden la continuidad urbana. Estas discontinuidades —ríos, ferrocarriles, autopistas— producían espacios residuales que resultaban problemáticos para la integración en la ciudad,evidenciando la relación directa entre la configuración física de la ciudad y la experiencia de sus habitantes.

Luego, Marc Augé (1995) también describió estos tipos de espacios como no-lugares sin identidad, sin memoria y sin interacción social. Si bien no se trataba estrictamente de vacíos urbanos en términos físicos, este argumento extendió el debate a algo más simbólico y relacional por naturaleza, revelando que los espacios urbanos actuales también producen vacíos derivados de las relaciones sociales y culturales.

Paralelamente, Ignasi de Solà-Morales (1992) introdujo el término “terrain vague”, con el que identificó los espacios obsoletos, marginales y fuera de los circuitos productivos. Su planteo añadió una nueva sensibilidad al espacio “vacío” en la ciudad: no era solo una debilidad, sino un reservorio de memoria, un territorio de potencialidad para nuevas formas de intervención.

Estos conceptos, se complementan con visiones contemporáneas sobre los vacíos en términos urbanísticos y ambientales. Gilles Clément, introdujo el término término de Tercer Paisaje, que describe áreas de valor ecológico en estas áreas intermedias donde la biodiversidad puede encontrar refugio en las ciudades. De manera similar, François Ascher y Manuel Gausa han abogado por un urbanismo adaptativo y flexible, donde los vacíos se convierten catalizadores de proyectos híbridos y evolutivos. Organismos multilaterales, como el BID, han destacado recientemente la necesidad de recuperar terrenos vacantes dentro de áreas consolidadas, como una estrategia para reducir la expansión urbana descontrolada y para consolidar ciudades más compactas, inclusivas y sostenibles.

En términos teóricos, el vacío urbano ha pasado de ser concebido como problemático y un área residual de la ciudad moderna, al concepto de que puede transformarse. El presente trabajo se suma dentro de esta última visión, sugiriendo la necesidad de reconceptualizar estos espacios dentro del contexto de la Ciudad de Mendoza

Desde este punto de vista, los vacíos urbanos ya no se ven como pasivos urbanos, sino que se resignifican como activos urbanos evolutivos que pueden iniciar procesos de regeneración, innovación y procesos colectivos de construcción de la ciudad, desde el espacio privado al público.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Contextualización de la investigación: CIUDAD DE MENDOZA

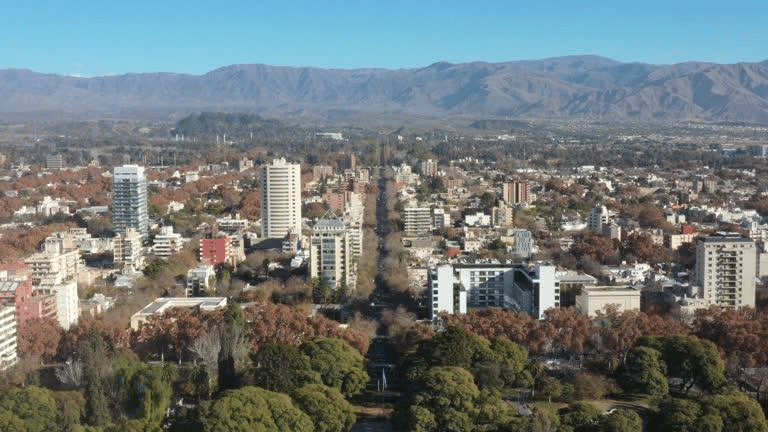

Contextualización geográfica

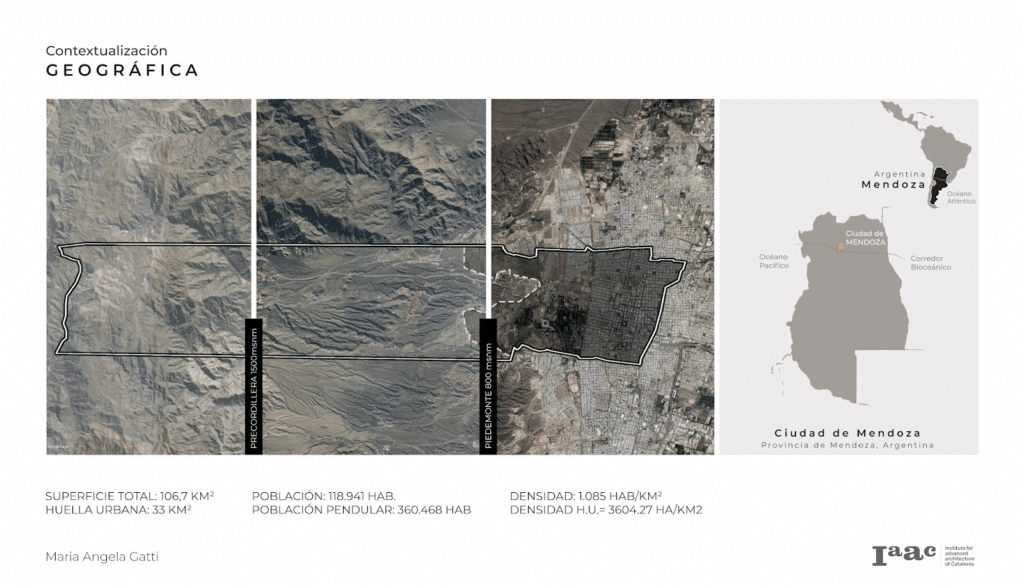

Ciudad de Mendoza, es la capital de la Provincia de Mendoza, Argentina. Es un municipio situado al pie de la Cordillera de los Andes, situado entre los 32° 51’ y los 32° 54´ latitud sur y los 68° 49´ y 69° 05’ de longitud oeste, variando su altitud desde los 720 m.s.n.m. en la zona urbana al este y los 2740 m.s.n.m. en la zona oeste de precordillera (Sierra de Uspallata).

Conforma junto con otros cinco departamentos colindantes (zonas urbanizadas y cabeceras municipales de Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo) el Área Metropolitana de Mendoza (AMM).

Ciudad de Mendoza tiene una posición estratégica, ya que se emplaza en una zona de intersección entre dos rutas nacionales de suma importancia: la Ruta Nacional 7, un corredor bioceánico que conecta a Buenos Aires y el Océano Atlántico con Chile a través del paso internacional Cristo Redentor; y la Ruta Nacional 40, que une de norte a sur todo el territorio nacional.

Además, forma parte de la cuenca del Río Mendoza, subdividida en un área no irrigada al Oeste y otra de oasis al Este. Esta última, corresponde al oasis norte provincial, caracterizado por la concentración de población, debido al factor limitante de la disponibilidad hídrica. Los oasis son conformados por el aprovechamiento del agua de los principales ríos de Mendoza y representan el 3% de la superficie total provincial. Sin embargo tienen una alta densidad de población. (Caracterización y Valoración hidrológica de la Cuenca del Río Mendoza mediante elaboración de modelo conceptual de evaluación, Abraham Elena, el al ).

Su extensión es de sólo 10.607 ha. (Fuente: Dir. Planificación Urbana) y ocupa el último lugar por su superficie entre los departamentos de la provincia. Es importante destacar que más de la mitad de esta superficie, 6.789 ha, son terrenos del Piedemonte, zona resguardada por la provincia y de muy baja densidad poblacional (excepto sección Nº11).

Fuente: Dirección de Planificación Urbana. Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Ciudad de Mendoza (2018)

Análisis urbano

Ciudad de Mendoza posee una ubicación estratégica dentro del Corredor Bioceánico Central y su centralidad logística, además de ser el corazón del Área Metropolitana de Mendoza, ya que constituye el centro administrativo y de servicios de la provincia

Estructura físico- ambiental y riesgos

Según el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, en Ciudad de Mendoza se observa una base físico-natural definida por la transición oasis-piedemonte, el entramado hidrográfico asociado con la cuenca del río Mendoza y la geomorfología con gradientes altimétricos Este-Oeste. Dos condiciones críticas estructuran las bases de la planificación:

- Sismicidad (fallas y epicentros históricos), que requiere estándares de construcción y gestión de riesgos.

- Amenaza aluvional sobre el piedemonte que requiere control de la escala del desarrollo de la ciudad y su expansión hacia el Oeste, gestión de escorrentías y criterios de ocupación segura.

Sistema socio-espacial y la accesibilidad

La ciudad presenta una trama consolidada, con buena conectividad departamental y metropolitana, lo que implica, también, puntos de congestión en corredores de alto tráfico y en centralidades de servicio y comercio. Coexisten diferentes tipos de transporte, particular y público, como redes de ciclovías.

Dinámica demográfica y estructura urbana

En el AMM, hay una tendencia hacia la densificación selectiva en áreas centrales pero una tendencia a la expansión periférica en áreas más valorizadas. Esta dinámica condiciona la infraestructura, los valores del suelo y la continuidad ecológica del piedemonte.

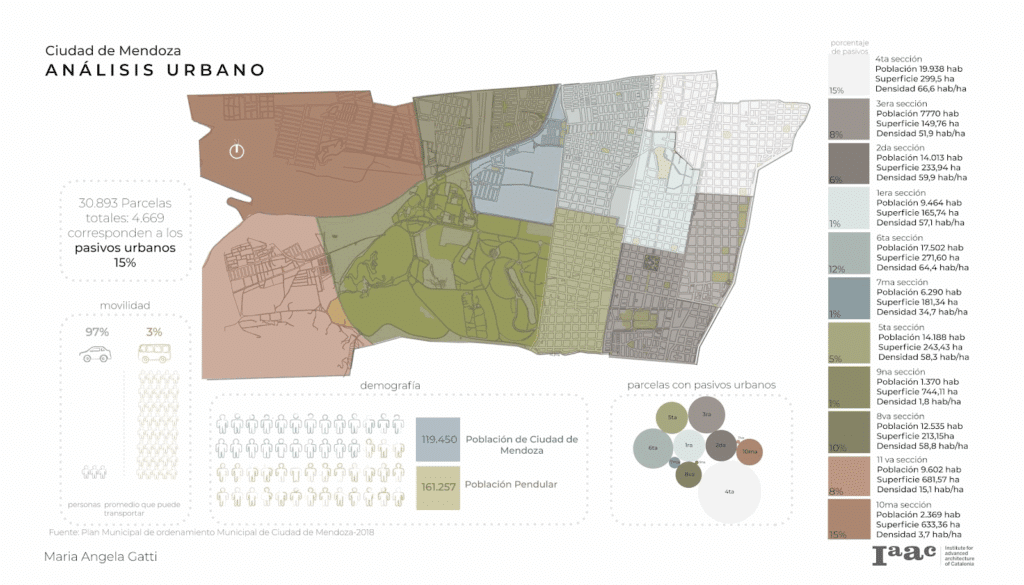

Según el Censo 2010, el departamento de capital registra 115.041 habitantes, siendo el octavo departamento más poblado de la provincia, con una densidad poblacional de 2412.9 hab/ ha.

El 17,33% de los habitantes de Ciudad de Mendoza reside en la Cuarta Sección, siendo ésta la sección más poblada, y le sigue en importancia la Sexta Sección, con un 15,21%. El resto de la población se distribuye en el siguiente orden: el 12,33% en la Quinta Sección, el 12,18% en la Segunda Sección, el 10,90% en la Octava Sección, el 8,35% en la Decimoprimera Sección, el 8,23% en la Primera Sección, el 6,75% en la Tercera Sección, el 5,47% en la Séptima Sección, el 2,06% en la Décima Sección, y por último el 1,19% en la Novena Sección.

En cuanto a la densidad demográfica, la más alta se ubica en la Cuarta Sección, con una densidad de 66,57 Hab./Ha. Es importante mencionar que en la Ordenanza de Indicadores Urbanos, esta sección –que comprende mayormente la Zona Residencial 2- pretende alcanzar una densidad de 250 a 400 Hab./Ha., situación que, según datos del Censo 2010, está muy lejos de alcanzar, ya que supera el valor más bajo pretendido en un 375%.

El valor que le sigue en importancia en densidad demográfica es el de la Sexta Sección, con 64,44 Hab./Ha. Respecto a lo pretendido en la Ordenanza antes mencionada, esta zona, que comprende mayormente la Zona Residencial 1, es de 150 a 250 Hab./Ha, situación que también está lejos de ser alcanzada debido a que supera el valor más bajo en un 233%.

Infraestructura y servicios urbanos

Ciudad de Mendoza posee cobertura de agua potable, cloacas, gas, redes eléctricas, así como los puntos verdes y equipamiento, casi en la totalidad de superficie de huella urbana.

Espacio público y arbolado urbano

El sistema de plazas, árboles y acequias caracteriza a Mendoza como una “ciudad-bosque”. Su patrimonio verde-azul intenta mitigar la islas de calor urbana y contribuye a la habitabilidad, pero requiere estrategias de eficiencia hídrica frente a la variabilidad climática y las recientes sequías: manejo de especies, riego inteligente y mantenimiento de la red de acequias

Vacancia y pasivos urbanos

La Ciudad de Mendoza enfrenta un desafío significativo debido a la presencia de un alto porcentaje de vacíos urbanos, posee un 15% de parcelas como áreas vacantes. Estas áreas vacantes, públicas y privadas, representan pasivos urbanos que contribuyen a la degradación del entorno urbano y generan zonas de inseguridad dentro de la ciudad. Ciudad de Mendoza cuenta con un total de 30.893 parcelas: de este total un 15% corresponde a los pasivos urbanos con un total de 4.669 como se puede observar. Dentro del ejido de la Ciudad se identifica a la Cuarta Sección, el Área Fundacional de la Ciudad. como el distrito con mayor porcentaje de vacíos urbanos

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Problemáticas

El departamento de Ciudad de Mendoza posee un 15% de parcelas como áreas vacantes. Estas áreas, públicas y privadas, representan pasivos urbanos que contribuyen a la degradación del entorno urbano.

En general, son áreas con infraestructura consolidada y una localización estratégica dentro del tejido urbano, que evidencian un alto índice de subutilización del suelo, con predominancia de distintas tipologías de edificación en estado de obsolescencia, terrenos baldíos o construcciones no reglamentarias

Este fenómeno afecta la eficiencia del uso del suelo urbano, limitando la densificación y la regeneración de áreas para el desarrollo de la ciudad, propiciando procesos de degradación urbana, consolidando sectores con baja mixtura de usos, escasa vitalidad urbana y dinámica de inseguridad, desvalorización de las tierras lindantes, costos de oportunidad de impuestos no recolectados y expansión hacia el piedemonte de la Ciudad.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pasivos Urbanos

Resultado de análisis pasivos

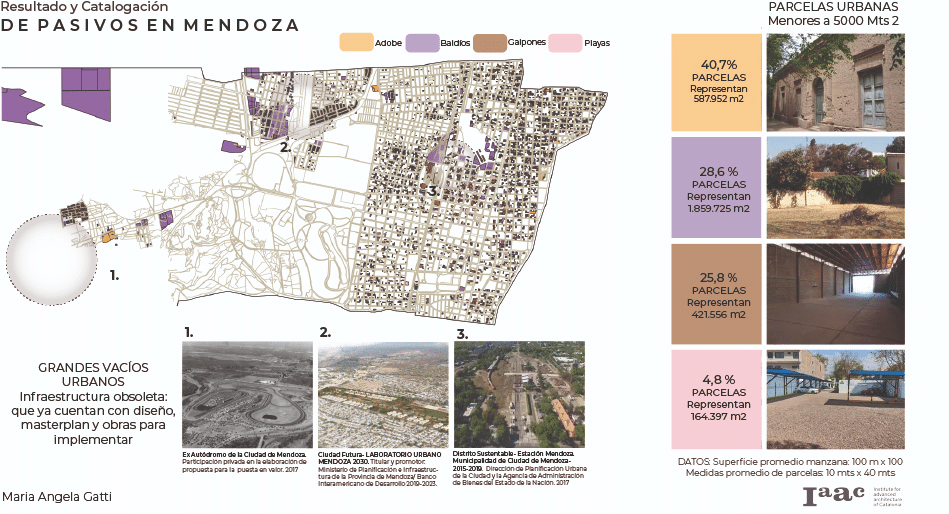

Ciudad de Mendoza cuenta con un total de 30.893 parcelas: de este total un 15% corresponde a los pasivos urbanos con un total de 4.669. Del total de pasivos existentes en el municipio surgen las clasificaciones anteriormente detalladas y que ahora se analizan en su particularidad.

Para el análisis de la situación de Ciudad de Mendoza se ha contemplado a los pasivos urbanos considerando a aquellas parcelas que se encuentran en estado de baldío, así como también a aquellas otras que por sus características constructivas son susceptibles de pronta transformación, ya sea por reconversión edilicia como factibilidad de cambio de uso y posibilidad de construcción, como también terrenos con infraestructura obsoleta o en desuso.

El parcelario del departamento está conformado en más de un 80% por parcelas de tamaños menores a 400 m2, esto genera una problemática a la hora de generar mayor constructibilidad debido a las limitaciones que se presentan en estos tamaños de parcelas.

La mayor cantidad de pasivos urbanos se encuentran concentrados en los terrenos baldíos con un 28,66% del total, seguido próximo por los Galpones con un 25,79%. Se puede ver que las parcelas con construcciones de adobe se encuentran analizadas por separado, pero que si sumamos las tres cantidades podríamos ver que abarcan el 40,73% de las parcelas caracterizadas como pasivos.

Si analizamos los pasivos existentes en Ciudad en función de su distribución espacial por secciones, la mayor concentración de parcelas con características de pasivos se encuentra en la Cuarta Sección con un 35% del total de pasivos. Seguido a esta las secciones Sexta y Tercera son las que continúan en importancia de cantidad de terrenos conformados como pasivos. Para el caso de estudio podemos dividirlos en dos categorías:

- Grandes pasivos Urbanos

En la primera categoría observamos los predios públicos con Infraestructura obsoleta, mayores a 5000 m2 y que cuentan con intervención ya sea de planificación u obras a ejecutar, como por ejemplo : ex predios Ferroviario Estación Mendoza, el ex Aeroparque Mendoza y el ex Autódromo de la provincia.

1- Ex Aeroparque de la Ciudad de Mendoza: Participación privada en la elaboración de propuesta para la puesta en valor. 2017

2- Distrito Sustentable- Estación Mendoza. Municipalidad de Ciudad de Mendoza- 2015-2019. Masterplan y normativa elaborada en base a los tres ganadores del concurso, por la Dirección de Planificación Urbana de la Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado de la Nación. 2017

3- CIUDAD FUTURA- LABORATORIO URBANO MENDOZA 2030 . Titular: Ministerio de Planificación e Infraestructura de la Provincia de Mendoza 2019-2023. Trabajo en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, equipos técnicos provinciales y consultores externos. Masterplan del lugar.La idea surge en 2017 por un estudio realizado por el BID y la Office for Urbanization del Harvard Graduate School of Design, con la participación de equipos provinciales y municipales, en el marco de la implementación de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) en el Área Metropolitana de Mendoza (AMM).

- Pasivos menores a 5000 m2

Se han identificado cuatro tipos principales de pasivos urbanos en la Ciudad de Mendoza, siguiendo la línea de investigación que plantea en Plan de ordenamiento departamental

– Baldíos: terrenos vacíos, sin ningún tipo de actividad o intervención en ellos.

– Galpones: Construcciones de grandes dimensiones utilizadas como depósitos, con potencial para transformación. Los galpones ocupan terrenos de mayores dimensiones y se encuentran en segundo lugar de cantidad de parcelas determinadas como pasivos urbanos. Los usos que se desarrollan en éstas construcciones generalmente son depósitos y sus construcciones son fácilmente removibles para generar una transformación.

– Playas de estacionamiento: siguiendo con la mirada en función a los tamaños de las parcelas, las playas de estacionamientos son terrenos vacíos con un único uso asignado, y en su generalidad ocupan también terrenos de grandes dimensiones. Por otro lado, la resolución que otorga el municipio para su habilitación indica que este uso es de carácter precario y revocable; esto se debe a la intención de reconversión de usos y de redensificación urbana.

– Adobe: el municipio tiene catalogado a las parcelas con construcciones en tres categorías, construcciones en su totalidad de adobe, mixtas y en estado ruinoso. Considerando las tres clasificaciones, éstos pasivos ocupan la mayor cantidad de parcelas dentro de las categorías de este estudio.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.Caso de Estudio: Cuarta Sección

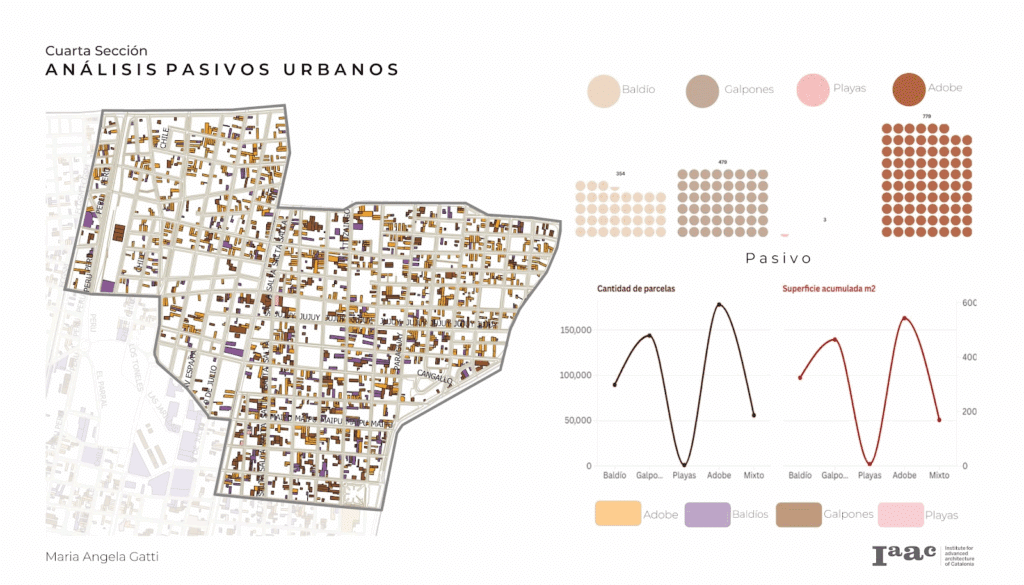

Análisis de Pasivos

La Cuarta Sección concentra el mayor porcentaje de pasivos urbanos de la Ciudad de Mendoza, lo que la convierte en un sector estratégico para comprender la magnitud de esta problemática y explorar alternativas de transformación territorial.

El análisis comparativo de las distintas tipologías presentes en la zona permite establecer jerarquías en función de su incidencia. Las construcciones de adobe representan el 35 % del total de pasivos, constituyendo la tipología más relevante, seguidas por los galpones en desuso con un 30 %. En cuanto a los terrenos baldíos, si bien su peso porcentual es algo menor en cantidad de parcelas, la superficie que abarcan resulta proporcionalmente más significativa, lo que refuerza su incidencia en la morfología del área.

El desglose según tamaños de parcela muestra que tanto los baldíos como los galpones se localizan con mayor frecuencia en predios de dimensiones intermedias y grandes.

Este dato resulta de especial interés, ya que su reconversión ofrece un margen de maniobra considerable para impulsar operaciones de renovación urbana de mayor escala. En este sentido, la recuperación de los galpones obsoletos se perfila como una estrategia prioritaria, dado que permitiría dotar a la zona de nuevos usos productivos, culturales o residenciales, generando dinamismo y vitalidad en sectores actualmente degradados.

Los resultados evidencian que la Ciudad de Mendoza posee un alto potencial para promover la compacidad y la densificación a través de la reutilización de pasivos urbanos. La ocupación y reconversión de los vacíos no solo contribuiría a frenar los procesos de expansión urbana, sino también a planificar el crecimiento hacia el interior de la trama consolidada, garantizando un uso más eficiente y sostenible del suelo.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hipótesis de investigación

La transformación de los pasivos urbanos en activos urbanos evolutivos dentro de la Ciudad de Mendoza sería posible mediante el diseño de instrumentos innovadores de gestión del suelo, estrategias de regeneración territorial y nuevos enfoques arquitectónicos con una visión adaptativa, flexible, dinámica y colaborativa. Se espera que estas estrategias faciliten la densificación y la compactación del área, la diversificación de usos del suelo, la revitalización de la zona, el usos de las infraestructuras existentes, optimizando la ocupación del territorio y promoviendo un desarrollo inclusivo y equilibrado.

La aplicación de herramientas urbanas, fiscales y económicas, junto con modelos de cooperación público-privada y entre privados y participación ciudadana, facilitará la co-creación de proyectos de reactivación del suelo, impulsando la economía local y mejorando la calidad de vida. Además, la incorporación de conceptos como frentes activos, arquitectura efímera, economía circular y alianzas estratégicas, entre otros, potenciará la resignificación de estos espacios, permitiendo su adaptación a nuevas dinámicas urbanas

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plan de Desarrollo: Modelo de Ciudad

. Ejes de acción

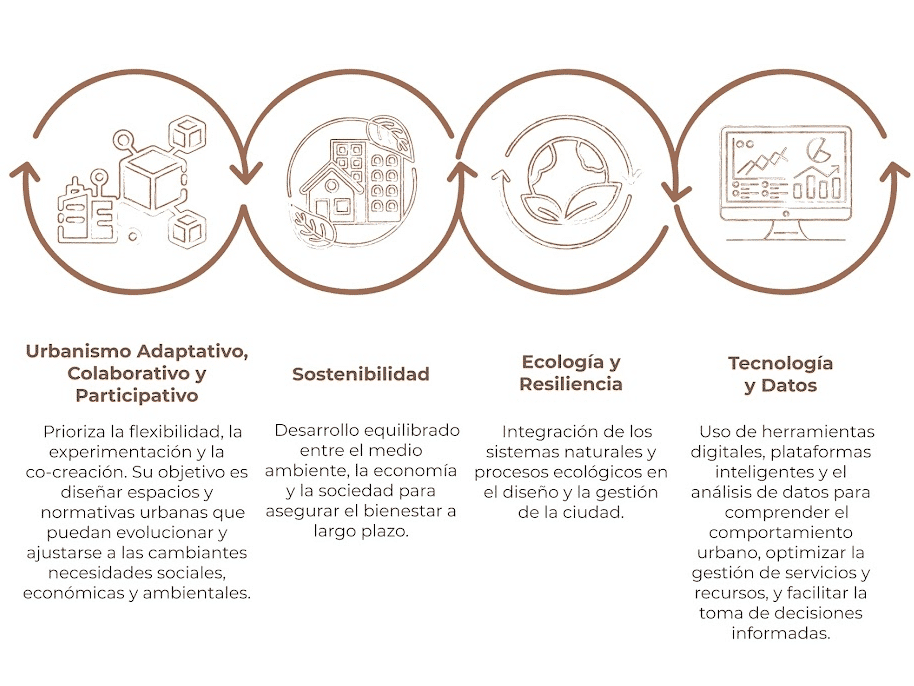

Se propone un Plan de reactivación de para la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza, que se estructura a partir de cuatro ejes como pilares para el desarrollo del mismo promoviendo revertir la obsolescencia de los pasivos urbanos y transformarlos en un activo capaces de movilizar y dinamizar el territorio, mejorar la calidad de vida de la población y lograr un modelo urbano equilibrado y sostenible.

Estos cuatro ejes funcionan de forma articulada y son las bases del modelo de desarrollo que se aspira en la Cuarta Sección, donde la adaptabilidad, la sostenibilidad, la resiliencia ecológica y la innovación tecnológica son parte de este proceso de transformación, que serán abordadas desde el Laboratorio Urbano Experimental. Imagen 12 -Ejes de desarrollo

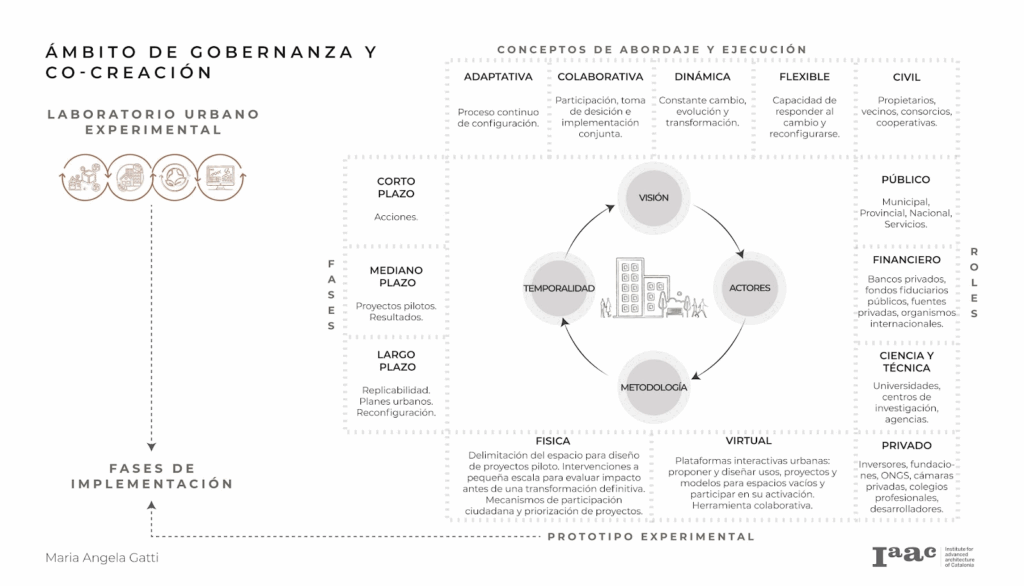

. Laboratorio Urbano Experimental- Ámbito de Gobernanza y Co-Creación

El Laboratorio Urbano Experimental se plantea como un espacio transversal, dinámico y participativo de gobernanza y co-creación, orientado a la transformación de los pasivos urbanos en activos urbanos como objetos de oportunidad.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Propuestas de Estrategias Replicables

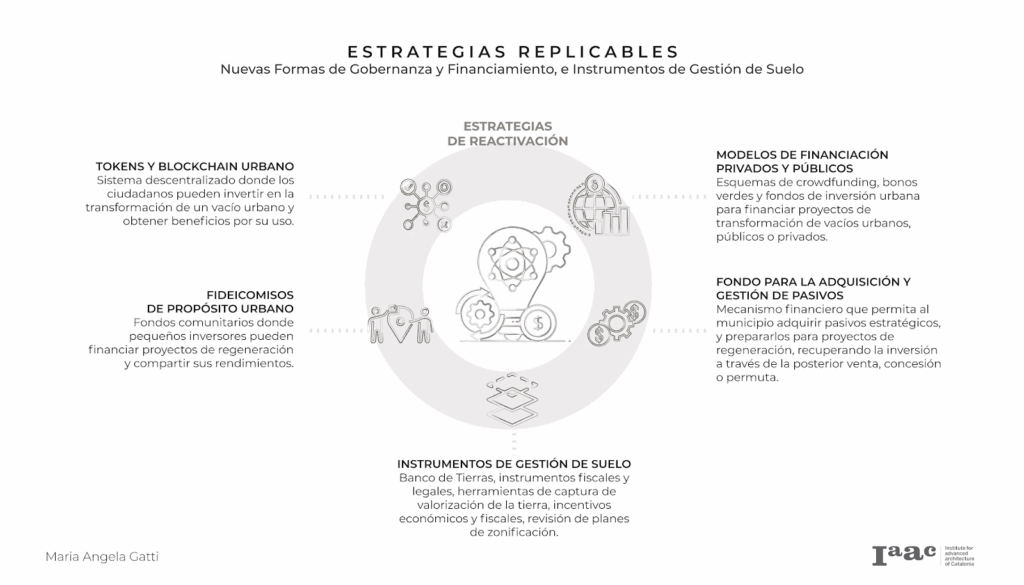

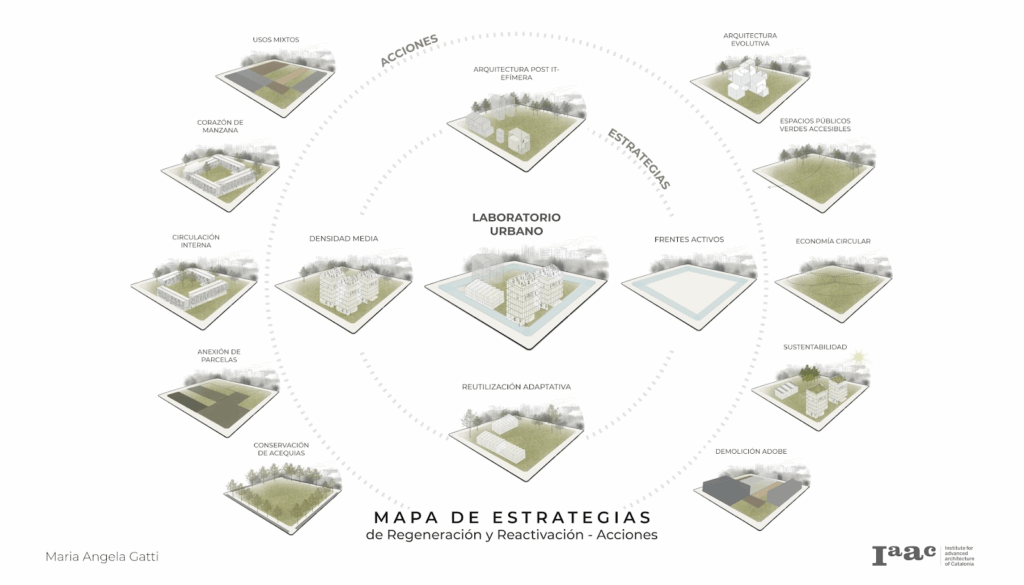

Estrategias de Regeneración Territorial

Se proponen un conjunto de estrategias para la intervención de pasivos urbanos con el objetivo de su revitalización y reincorporación a la ciudad

- FRENTES ACTIVOS: esta estrategia tiene como objetivo convertir los bordes de los vacíos en generadores de actividad y dinamismo mediante la activación de fachadas, incorporación de espacios semiabiertos y la creación de zonas para uso temporal. Se sugiere que estos frentes no actúen como barreras pasivas, sino como interfaces dinámicas que fusionen el vacío con su entorno inmediato, minimizando la percepción de abandono y favoreciendo la continuidad del tejido urbano.

- ARQUITECTURA “POST-IT”. Este concepto busca generar flexibilidad y adaptabilidad de los espacios urbanos. Siguiendo la metáfora de la “arquitectura post-it”, los espacios se consideran como elementos móviles y reversibles capaces de responder a las necesidades sociales en evolución. Esto se traduce en intervenciones efímeras, desmontables o de bajo costo que faciliten poner a prueba modelos de ocupación y que la ciudadanía se apropie de ellos, lo que a su vez reduce el riesgo y prepara el escenario futuro para soluciones permanentes si el resultado es positivo.

- ESPACIOS DE CO-CREACIÓN. La propuesta busca revitalizar la infraestructura obsoleta, convirtiéndolas en espacios comunitarios que promuevan usos culturales, sociales y económicos. Estas áreas forman nodos de innovación urbana, donde la participación ciudadana se articula con actores públicos y privados en la creación de valor social. El resultado es el surgimiento de lugares híbridos que revitalizan el área.

- MISSING THE MIDDLE. Este concepto busca generar tipologías de vivienda intermedia y de uso mixto para densidades medias. Es un enfoque donde la asequibilidad y la sostenibilidad, junto con la habitabilidad, ayudan a construir barrios amigables para los peatones y resilientes. La premisa es buscar una escala media, que nos ayude a encontrar el equilibrio entre accesibilidad, diversidad social y calidad de vida.

- LABORATORIO EXPERIMENTAL. El Laboratorio Urbano Experimental, planetario como un ámbito de innovación participativo, que desarrolla los prototipos urbanos junto con los ciudadanos, la academia y el sector privado y público. Su objetivo es probar nuevas formas de ocupación y gestión del suelo mediante metodologías participativas, plataformas digitales y mecanismos de evaluación en tiempo real. Así, la co-creación se convierte en un medio para legitimar procesos de transformación urbana y garantizar que las soluciones estén adaptadas a las demandas locales.

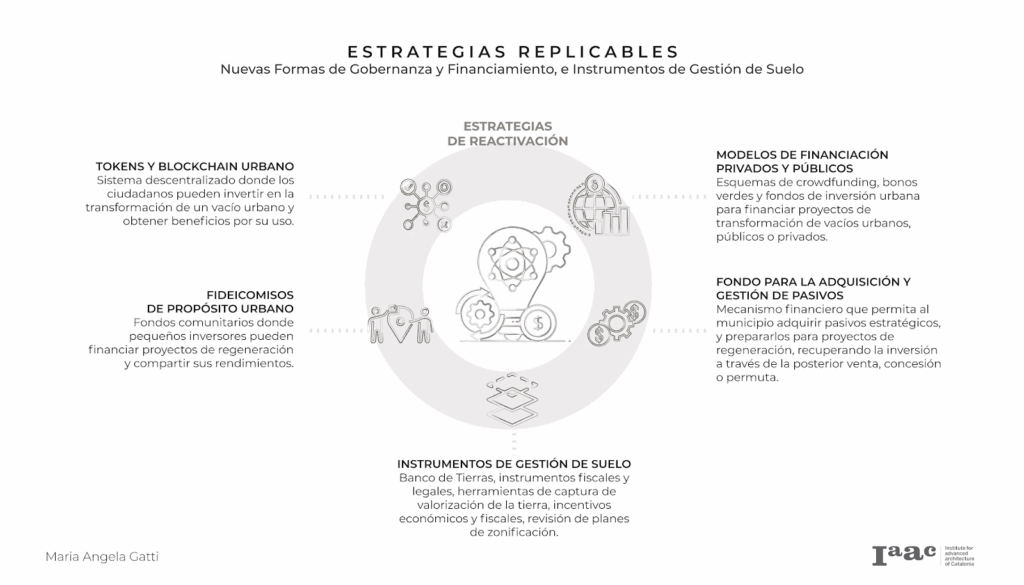

Estrategias de Reactivación Social y Económica

Se proponen estrategias que permitan dinamizar las relaciones entre los actores generando oportunidades de desarrollo económico y productivo, potenciando la capacidad de inversión, recuperación de áreas obsoletas y fomento del empleo.

- TOKENS Y BLOCKCHAIN URBANO. El uso de blockchain, por su tecnología descentralizada permite la democratización de la inversión urbana. Los tokens pueden usarse para crear una transformación de un vacío urbano, mediante la cual los ciudadanos pueden obtener beneficios proporcionales del uso o valorización del espacio Expande las oportunidades de participación y genera mayor transparencia en la gestión de proyectos.

- FIDEICOMISOS DE PROPÓSITO URBANO. Serían fondos colectivos en los que pequeños y medianos inversores invierten para financiar intervenciones urbanas individuales. A través de ellos, los retornos son proporcionales, se fomenta la corresponsabilidad ciudadana y se diversifican las fuentes de financiamiento, reduciendo en última instancia la dependencia exclusiva de los recursos estatales.

- MODELOS DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO. Estos incluyen esquemas que van desde el crowdfunding hasta los bonos verdes y mecanismos para la inversión urbana favoreciendo la cooperación entre actores públicos y privados. El objetivo es un financiamiento más amplio de proyectos de regeneración estratégica, para hacer posibles intervenciones efectivas y viables económicamente.

- FONDO PARA LA ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE PASIVOS. Se propone la conformación de un fondo público para la adquisición de propiedades o terrenos estratégicos vacantes. Estos pueden ser vendidos o subastados, concesionados, asegurando la recuperación de la inversión original y fortaleciendo la capacidad de gestión pública.

- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO. Comprenden técnicas de regulación y valoración tradicionales y contemporáneas, como bancos de tierra, créditos fiscales, revisiones de planes de zonificación y herramientas de captura de valor. Así, estos instrumentos proporcionan la base legal y técnica que ayudará a articular procesos de regeneración y que asegurará que las ganancias del desarrollo urbano se compartan de manera justa.

Las pasivos urbanos plantean desafíos y oportunidades en los procesos de regeneración territorial. La transformación permite la articulación de estrategias ambientales, sociales, económicas y tecnológicas para la resiliencia y sostenibilidad del entorno urbano.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

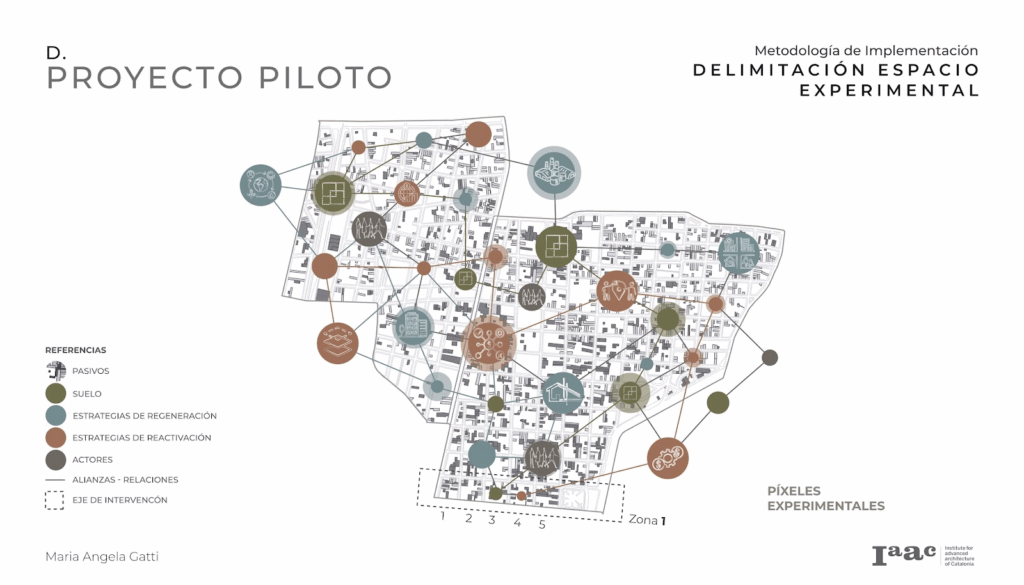

PROYECTO PILOTO

Espacio Experimental – Píxeles programáticos

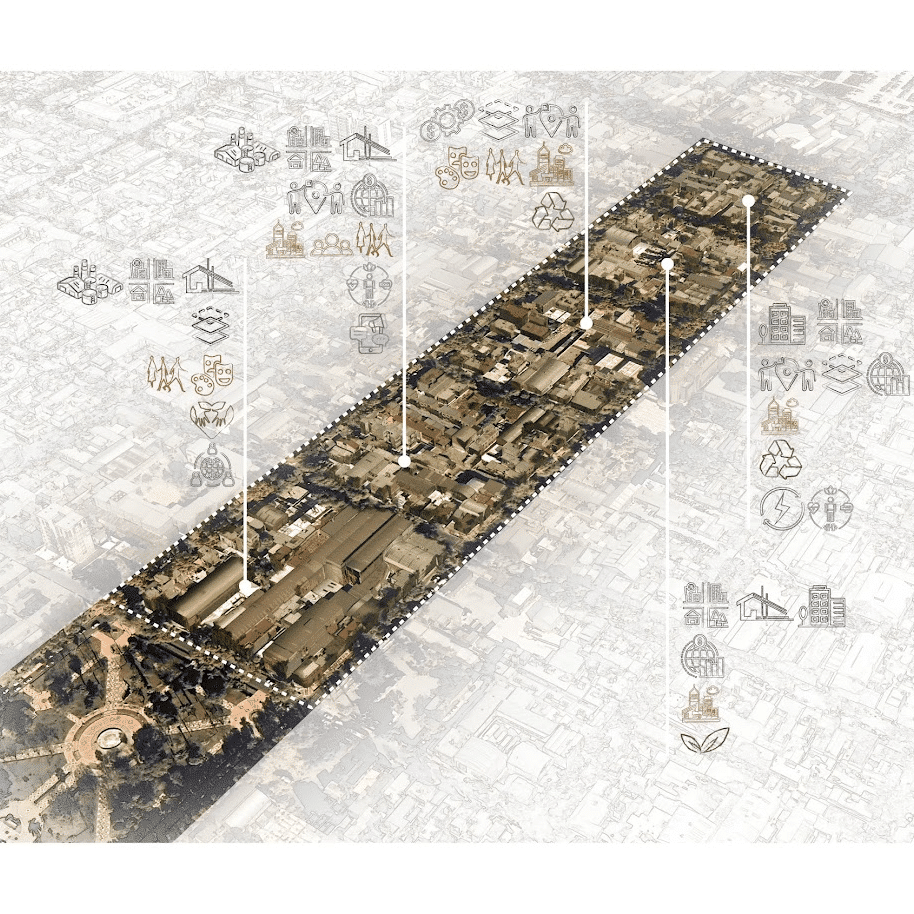

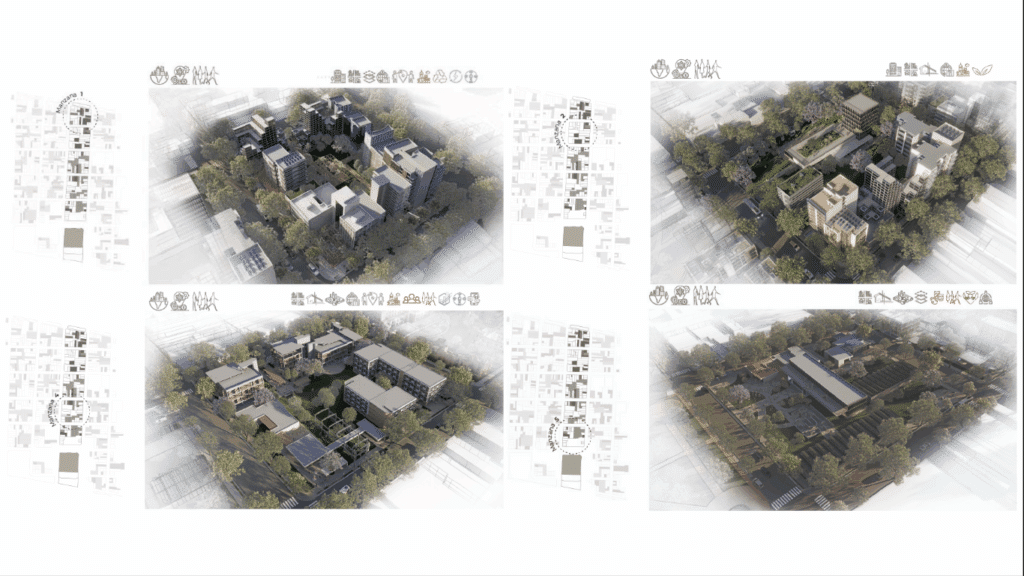

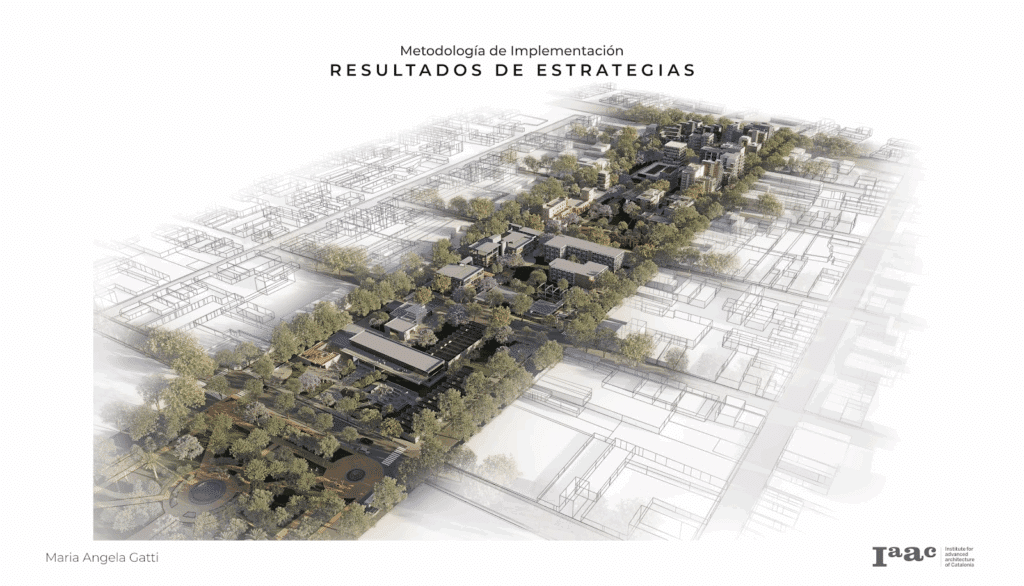

El Proyecto Piloto en el eje lineal de cinco manzanas de la Cuarta Sección, culminando en la Plaza Fundacional Pedro del Castillo, como una intervención integral para transformar los pasivos urbanos de la ciudad. El objetivo es articular estrategias de regeneración territorial y de reactivación social y económica, y generar píxeles programáticos con posibilidad de ser replicables.

Este enfoque combina la regeneración social, económica, ambiental y patrimonial, así como la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Proyecciones de restaurar espacios vacantes a través de operaciones temporales; activar corredores verdes y acequias; diseñar arquitectura efímera; y revalorizar construcciones de adobe para fomentar las microeconomías locales, mientras se utilizan sistemas de monitoreo urbano digital.

El proceso de implementación en fases: diagnóstico técnico y mapeo de pasivos; involucrar a otros en el diseño; acciones y proyectos pilotos de diseño urbano; consolidación con financiamiento públicos, privados o mixto; y finalmente, evaluación y replicabilidad. Cada fase busca resultados parciales con miras a avanzar sistemáticamente en la construcción de un modelo dinámico y flexible.

En conclusión, el proyecto busca conformar una estrategia de regeneración territorial que no sólo revitaliza un sector específico de la Cuarta Sección, sino que también puede implementarse en el resto de la ciudad.

Conformación de alianzas, participación ciudadana, detección y elección de acciones y proyectos

Determinación de estrategias de abordaje y plazos– situación actual

Pixeles programáticos

Resultados y evaluación

En la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza, aplicando las distintas estrategias de regeneración y reactivación, y sus respectivas acciones se generarán resultados positivos, que podrán estudiarse a través de un método de seguimiento y monitoreo establecido por determinados indicadores:

- Indicadores Urbanos: Aumento del índice de densidad poblacional y de edificación, superficie de pasivos recuperados por tipologías, mixtura de usos, porcentaje de frentes activos, índice de conectividad, porcentaje libre de corazón de manzana, cantidad de anexión de parcelas, etc.

- Indicadores de Calidad de Vida: Mejora en la percepción de seguridad, acceso a servicios y equipamientos, estado de la infraestructura, uso del espacio público, etc.

- Indicadores de Reactivación: Aumento de la actividad económica (comercios), valorización del suelo y las propiedades, y dinamización del espacio público, inversión en la zona, cantidad de empleos directos e indirectos, recaudación de tasas e impuestos, recaudación según instrumentos, etc.

- Indicadores Climáticos y Ambientales: aumento de superficie verde ampliada o generada accesible, incremento en cantidad de especies arbóreas plantadas, gestión eficiente de los recursos, reducción de huella de carbono, aplicación de estrategias sustentables, etc.

- Indicadores de Gobernanza: creación de procesos de co-creación y mayor participación ciudadana, cantidad de actores involucrados, cantidad de alianzas generadas, cantidad de convenios o instrumentos firmados, tiempos, etc.

CONCLUSIONES

El estudio sobre Activos Urbanos Evolutivos emplazado en la Ciudad de Mendoza nos permite concluir que la existencia de pasivos urbanos no solo es un desafío para la planificación contemporánea, sino que también apunta a un recurso estratégico que puede guiar a la ciudad hacia un modelo más sostenible, denso y resiliente. La investigación demostró que la Cuarta Sección, al concentrar el mayor porcentaje de vacíos urbanos dentro de un tejido urbano, contando con servicios básicos, infraestructuras de movilidad y proximidad, presenta condiciones únicas para estudios procesos de regeneración territorial escalables y replicables.

Desde una perspectiva técnica, los resultados indican que el abordaje de todos los pasivos debe articularse a través de estrategias mixtas, de regeneración y reactivación. La primera permite revitalizar bordes y fachadas urbanas mediante la introducción de intervenciones efímeras y flexibles, facilitando tipologías de densidad media y asegurando la co-creación de espacios en el contexto de un laboratorio urbano experimental, donde las acciones pueden ser monitoreadas y evaluadas. La segunda ofrece herramientas financieras innovadoras—tokens urbanos, fideicomisos de propósito urbanos, fondos para la gestión de pasivos y modelos de inversión híbridos público-privados—relacionadas con la reactivación social y económica que complementan los instrumentos tradicionales de gestión del suelo, incluyendo bancos de tierras, captura de valor urbano e incentivos fiscales.

La investigación no sólo busca hacer foco sólo en la transformación física de los pasivos, sino también fortalecer la gobernanza urbana mediante la participación de múltiples actores- el Estado, el sector privado, los ciudadanos, la academia- en procesos de corresponsabilidad y toma de decisiones. La ciencia y la tecnología proporcionan diagnósticos territoriales, metodologías de simulación y evaluación de escenarios, así como tecnologías digitales que aumentan la participación y la transparencia en la gestión.

El proyecto piloto propuesto en un eje lineal de cinco manzanas en la Cuarta Sección se configura como un píxel programático experimental para probar metodologías y acciones, que podrían ser replicables en el caso de ser exitoso. A través de fases de diagnóstico, prototipado, implementación progresiva y evaluación, busca verificar la efectividad de las estrategias en un entorno controlado, generando datos empíricos y aprendizajes que permitan ajustar su aplicación a mayor escala.

Para concluir, se confirmaría la hipótesis básica de que los pasivos urbanos pueden transformarse en activos urbanos estratégicos mediante un abordaje integral que combine instrumentos de planificación territorial, innovaciones financieras, gobernanza colaborativa y experimentación urbana. Este enfoque está pensado para la planificación y proyección de una ciudad compacta, densa y flexible, mejorar la calidad de vida de las personas y proyectar a Ciudad de Mendoza hacia un futuro más inclusivo, eficiente y sostenible

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BIBLIOGRAFÍA

- Alterman, R.. Land Use Regulations and Property Values: The “Windfalls Capture” Idea Revisited. Journal of European Real Estate Research. (2012)

- AUGÉ, Marc.Los no lugares. Espacios para el anonimato. Barcelona:Gedisa editorial, 2008

- AZEVEDO DE SOUSA, Claudia. Do cheio para o vazio. Metodologia e estratégia na avaliação de espaços urbanos obsoletos. Tesis de Arquitectura.Universidad Politécnica de Lisboa, 2010.

- Adriana de Araujo Larangeira. TIERRA VACANTE EN LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES Lincoln Institute of Land Policy. 2004

- Banco Interamericano de Desarrollo. (2018). Barrios productivos: Transformando el uso del suelo en América Latina. Washington D.C.: BID.

- Banco Interamericano de Desarrollo.Inteligencia urbana: laboratorios urbanos como catalizadores de innovación.BID. 2019

- Borja, J. (2013). Revolución urbana y derechos ciudadanos. Madrid: Alianza Editorial.

- CLÉMENT, Gilles: Manifiesto del Tercer Paisaje. Editorial Gustavo Gili SL. Barcelona. 2007

- CLICHEVSKY, Nora. Tierra vacante en países latinoamericanos. Una aproximación. Buenos Aires. 1998

- Daniel G Parolek. Missing de Middle- Vivienda intermedia faltante. Pensar en grande y construir en pequeño para responder a la crisis de la vivienda actual. Prensa de la isla. 2020

- DE SOLÀ- MORALES, Ignasi. Terrain Vague. Anyplace, Anyone Corporation, Nueva York/ The MIT Press, Cambridge (Mass.), 1995

- Gausa, Manuel et al. . Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada: Ciudad y Tecnología en la Sociedad de la Información. Barcelona: Actar(2001)

- Gausa, M. (2010). Open: Espacios contemporáneos. Arquitectura, arte y sociedad. Barcelona: Actar.

- Gehl, J. “Cities for People.” Island Press. 2011

- JACOBS, Jane. “La maldición de los vacíos fronterizos” En: MAXÍ, Zaida; VALDIVIA, Blanca y DELGADO, Manuel (edrs). Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Capitán Swing, 2011

- HERRAMIENTAS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DESARROLLO DE ÁREAS VACANTES. 2018. Ministerio del Interior de la Nación. 2018

- Lanfranchi, G., Nacke, M., Simone, V., Barreda, P., Duggan, L., Cordara, C., Basualdo, J., Munari, S., Herrero, A., Castiella, L., Duarte, J., Giménez Hutton, T., Vanderhaeghen, J., Yañez, F. y Wilner, A. Estrategias de desarrollo integral para el área metropolitana de Mendoza. Buenos Aires: CIPPEC. 2019

- Lefevre, B., Ducci, J., Vera, F., Slack, E., Valenzuela, L., Davis, D. E., Rojas, F. M. M., Harkness, A., Ramírez, A., Rihm, A., Orellana, A., Robertson, C., Valenzuela, E., Astaburuaga, F., Carvalho, G., Cienfuegos, I., Robinson, J., Muñoz, J. C., Bresciani, L. E., … Mashini, D. (2019). Construyendo gobernanza metropolitana.

- Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de Mendoza (Ley 8051). 2009

- LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad. 8ª ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 2008.

- Michael Meredith, Hilary Sample, MOS. Espacios vacantes en Nueva York Actar Publishers. 2021

- ONU-Hábitat. (2012). El Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe. Nairobi.

- Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Ciudad de Mendoza. Dirección de Planificación Urbanística (Directora Y coordinadora María Ángela Gatti)- Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente (Secretario Mario Isgro). Municipalidad de Ciudad de Mendoza (Intendente Rodolfo Suárez). 2018

- RODRÍGUEZ-TARDUCHY, María José. Forma y ciudad: en los límites de la arquitectura y el urbanismo. Madrid: Cinter Divulgación Técnica SLL. 2011.

- Rojas, E., Cuadrado-Roura, J. R., & Fernández Güell, J. M. (2019). Transformando ciudades: políticas de suelo urbano en América Latina. BID

- Smolka, M. (2013). Implementing Value Capture in Latin America: Policies and Tools for Urban Development. Lincoln Institute of Land Policy.